Наш Современник, 2007 № 03 - [10]

Там же Лебедев назвал своими предшественниками и даже учителями церковных композиторов прошлого: “Как автор хоровой музыки, я, конечно, не мог не ощутить на себе влияния свиридовского творчества, а оно, в свою очередь, восходит к Рахманинову. Но самое непосредственное воздействие я испытал со стороны Павла Чеснокова, которого мог бы назвать даже одним из своих учителей. Его музыка очень выпукла, образна, драматургически точно выдержана.

Чесноков прекрасно, может быть, лучше всех духовных композиторов понимал дух и смысл литургии, смысл молитвы. В отличие от Рахманинова — художника, постоянно испытывавшего влияние светского окружения, Чесноков как регент и выходец из духовной среды очень хорошо чувствовал и тонко передавал молитвенное настроение. В этом — секрет необычайно сильного воздействия его церковной музыки.

Этим объясняется и стопроцентный её контакт с публикой. Если музыку Рахманинова мы воспринимаем благодаря совершенству формы, красочности палитры, то при восприятии песнопений Чеснокова слушатель полностью отрешается от этих проблем, целиком отдаваясь воздействию выраженного в музыке молитвенного настроения, особой — духовной — чувствительности. Считаю, напрасно церковники упрекали его за пышность, чрезмерную чувствительность”.

Упрёки критиков, осуждавших Чеснокова и Гречанинова за преувеличенную эмоциональность, “оперную” напыщенность стиля, неуместную, по их мнению, в духовной музыке (эту точку зрения разделяют и некоторые из наших современников), Лебедев считал несправедливыми: “Чесноков, Гречанинов страдали более от сухих регентов, чем от претензий малоодарённых композиторов-графоманов, композиторов-гармонизаторов канонических распевов. А теперь их, равно как и всех других авторов музыки, рассчитанной на подлинно духовный, непосредственный контакт со слушателями, осуждают композиторы, музыканты, которые свои модернистско-эстетические устремления и средства, наработанные в светской музыке, пытаются перенести в музыку церковную…”

Но Лебедев не был и рабом церковной традиции, он не считал, что чем ближе музыка к глубокой старине, тем лучше: “Для русской духовной музыки важна, конечно, и византийская традиция, прерванная в петровскую эпоху. Возрождение её произошло на рубеже XIX и XX веков. Однако ретроспекции к знаменному распеву мне не нужны. Они интересны как музейный документ, их полезно слушать, но если все начнут писать в стиле знаменного распева, это будет очень скучно. Я считаю необходимым исходить в своём творчестве из достижений нашей духовной музыки начала XX века, а не возвращаться к её средневековым истокам”.

На замечание, что другие современные композиторы используют знаменный распев, Лебедев возражал: “Они дают старинные распевы в очень опосредованном, переработанном, живом виде, а простое цитирование мне представляется мертворождённым”.

Вскоре после переезда в Москву Лебедев познакомился с хоровым дирижёром Валерием Максимовым. Чутьё музыканта и потомка регентов подсказало Максимову, что призвание Лебедева — писать духовную музыку. По просьбе Максимова Николай Сергеевич написал три номера из “Литургии святого Иоанна Златоуста”. Максимов же и стал первым исполнителем духовных произведений Лебедева.

После этого духовная музыка стала основным жанром в творчестве композитора до самой смерти. Им написаны “Литургия”, “Всенощная”, “Святые Страсти Господни” и ряд других сочинений, в том числе “Акафист преподобному Тихону Лусскому, всея России чудотворцу” в честь возрождения основанного им в 1498 году Свято-Николо-Тихонова монастыря. Работал он и над акафистом одному из величайших и наиболее почитаемых русских святых преподобному Серафиму Саровскому. Прекрасную музыку сочинил Лебедев на два стихотворения Георгия Поляченко (“Ангел” и “Молитва”).

Его музыку полюбили и слушатели (некоторые приходили даже на репетиции), и исполнители. Знаменитый бас Большого театра Владимир Маторин, первый исполнитель партии диакона в “Литургии”, сказал: “Эта музыка производит настолько сильное эмоциональное впечатление, что я долго не мог начать её петь. От волнения в горле даже были спазмы”.

Я помню впечатление от первого исполнения “Литургии” Лебедева. Зал принял её восторженно, а я получил ответ на тот вопрос, который давно задавал сам себе: “Может ли современный композитор написать “Литургию” или “Всенощное бдение” так, чтобы любой православный человек сказал: “Это — ново, конечно, этого не было, но это — наше, это — православное”.

И вот Николай Лебедев сочинил “Литургию”, мой знакомый архитектор Олег Журин по чертежам П. Д. Барановского восстановил Казанский собор на Красной площади в Москве. Не иссякнет родник талантов, питающий русское искусство.

Со всех концов страны Лебедев получал письма от хормейстеров с выражением восторга и просьбами прислать ноты. Это было золотое время для возрождения исконно русского жанра — хорового пения, бывшего в последний период советской власти несколько в тени. Нужен был новый репертуар, соответствующий интересам и публики, и музыкантов. Многие композиторы в это время начали писать духовные произведения, но и тут оправдались евангельские слова “много званых, но мало избранных”. Пальму первенства исполнители отдали Николаю Лебедеву, который стал писать духовную музыку не тогда, когда на неё возникла мода, появился спрос, а тогда, когда об этом другие ещё и не помышляли, и двигало им не желание “попасть в струю”, а потребность души, идея служения. То, что Лебедев, мирянин, после долгого перерыва возродил русскую духовную музыку, можно определить только одним словом: подвиг. Подвиг творческий, подвиг гражданский и подвиг личный.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Произведения Владимира Крупина неизменно вызывают интерес у читателей. Писатель органично сочетает проблематику «светской» жизни с православной этикой. Его герои — люди ищущие, страдающие, трудно постигающие своё предназначение. Писатель убеждён, что путь к полноценному, гармоничному существованию пролегает через любовь, добро и обретение истинной веры. Каждый из героев приходит к этому своим собственным, порой весьма извилистым и причудливым путём.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

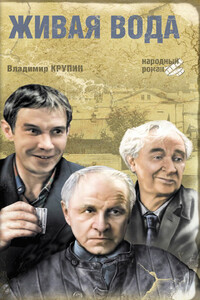

Широкую известность принесла Крупину повесть "Живая вода" (1980), осуществляющая знакомый мировой литературе конца 19 – начала 20 вв. социально-психологический эксперимент на основе жизнеподобной ситуации: открытия в одной деревне некоего целебного источника, освобождающего население от пагубной русской привычки – алкоголизма, полная гротескной фантазии, юмора, иронии и грусти, оплакивающая нравственную деградацию русского мужика и надеющаяся на сказочное его исцеление "живой водой". По повести был снят кинофильм "Сам я - вятский уроженец" (в главных ролях - Михаил Ульянов, Евгений Лебедев, Сергей Гармаш; режиссер Виталий Кольцов).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Надо жить дольше. И чаще,» – сказал один мудрый человек.Трудно спорить. Вопрос в другом: как?!И создатель вроде бы от души озаботился: ресурсы органов и систем, говорят, на века пользования замыслены…Чего же тогда чахнем скоропостижно?!«Здоровое, светлое будущее не за горами», – жизнеутверждает официальная медицина.«Не добраться нам с вами до тех гор, на полпути поляжем», – остужают нетрадиционщики. «Стратегия у вас, – говорят, – не та».Извечный спор, потому как на кону власть, шальные деньги, карьеры, амбиции…И мы, хило-подопытные, сбоку.По сему видать, неофициальная медицина, как супротивница, по определению несёт в себе остроту сюжета.Сексотерапия, нейро-лингвистическое программирование (гипноз), осознанный сон, регенерация стволовыми клетками и т.

Как найти свою Шамбалу?.. Эта книга – роман-размышление о смысле жизни и пособие для тех, кто хочет обрести внутри себя мир добра и любви. В историю швейцарского бизнесмена Штефана, приехавшего в Россию, гармонично вплетается повествование о деде Штефана, Георге, который в свое время покинул Германию и нашел новую родину на Алтае. В жизни героев романа происходят пугающие события, которые в то же время вынуждают их посмотреть на окружающий мир по-новому и переосмыслить библейскую мудрость-притчу о «тесных и широких вратах».

«Отранто» — второй роман итальянского писателя Роберто Котронео, с которым мы знакомим российского читателя. «Отранто» — книга о снах и о свершении предначертаний. Ее главный герой — свет. Это свет северных и южных краев, светотень Рембрандта и тени от замка и стен средневекового города. Голландская художница приезжает в Отранто, самый восточный город Италии, чтобы принять участие в реставрации грандиозной напольной мозаики кафедрального собора. Постепенно она начинает понимать, что ее появление здесь предопределено таинственной историей, нити которой тянутся из глубины веков, образуя неожиданные и загадочные переплетения. Смысл этих переплетений проясняется только к концу повествования об истине и случайности, о святости и неизбежности.

Давным-давно, в десятом выпускном классе СШ № 3 города Полтавы, сложилось у Маши Старожицкой такое стихотворение: «А если встречи, споры, ссоры, Короче, все предрешено, И мы — случайные актеры Еще неснятого кино, Где на экране наши судьбы, Уже сплетенные в века. Эй, режиссер! Не надо дублей — Я буду без черновика...». Девочка, собравшаяся в родную столицу на факультет журналистики КГУ, действительно переживала, точно ли выбрала профессию. Но тогда показались Машке эти строки как бы чужими: говорить о волнениях момента составления жизненного сценария следовало бы какими-то другими, не «киношными» словами, лексикой небожителей.

Действие в произведении происходит на берегу Черного моря в античном городе Фазиси, куда приезжает путешественник и будущий историк Геродот и где с ним происходят дивные истории. Прежде всего он обнаруживает, что попал в город, где странным образом исчезло время и где бок-о-бок живут люди разных поколений и даже эпох: аргонавт Язон и французский император Наполеон, Сизиф и римский поэт Овидий. В этом мире все, как обычно, кроме того, что отсутствует само время. В городе он знакомится с рукописями местного рассказчика Диомеда, в которых обнаруживает не менее дивные истории.

Эйприл Мэй подрабатывает дизайнером, чтобы оплатить учебу в художественной школе Нью-Йорка. Однажды ночью, возвращаясь домой, она натыкается на огромную странную статую, похожую на робота в самурайских доспехах. Раньше ее здесь не было, и Эйприл решает разместить в сети видеоролик со статуей, которую в шутку назвала Карлом. А уже на следующий день девушка оказывается в центре внимания: миллионы просмотров, лайков и сообщений в социальных сетях. В одночасье Эйприл становится популярной и богатой, теперь ей не надо сводить концы с концами.