Лекции - [20]

О гелиоцентризме говорить можно много… Я не знаю, поймёте вы меня или нет, но лично я убеждённый геоцентрист. До сих пор. Я считаю, что Земля — в центре мироздания. Джордано Бруно считал иначе. И, в общем, его правильно сожгли.:) Но Земля в центре мироздания, всё‑таки. Почему?

Дело в том, что то, что произошло во время этого конфликта, я это называю «казус контекстуальной беспризорности», когда мысли, высказываемые в разных контекстах, вырываются из контекста и ставятся в другой. Земля, действительно, центр вселенной! Но это метафизический центр — смысловой центр. Чтобы было понятно, ещё один анекдот из моего жития…

Когда я только поступил в семинарию… Первая неделя в семинарии — это просто масленица сплошная: нас все так любят, замечательные лекции читают, на экскурсии возят. И вот одна из первых лекций рассказывает нам историю Троице–Сергеевой лавры, в которой находилась семинария. Рассказывает отец Андроник — это внук отца Павла Флоренского. Значит, тем паче интересно. И вот он нам рассказывает: «Дорогие братья, в центре Троицкого собора стоит рака с мощами преподобного Сергия Радонежского…»

В зале шум. Мы говорим: «Батюшка! Мы две недели уже здесь живём: да она же не в центре, она сбоку там, справа!»

Он говорит: «Простите, братья. А что же ещё может быть центром Троицкого собора? А Троицкий собор стоит в центре лавры…»

Опять в зале шум. Мы говорим: «Батюшка, в центре — Успенский собор! А Троицкий — он в углу, слева!»

Он говорит: «Да нет, братья дорогие. Что же ещё может быть центром Троице–Сергеевой лавры, как не Троицкий собор?» Затем говорит: «А лавра стоит в центре России…»

Здесь уже мы не стали измерять линейкой расстояние до границы. Просто это сердцем чувствуется…

Так вот. Есть физический центр, математический. И есть метафизический центр. Земля заброшена на окраине галактики. Это по–библейски. Помните, Христос разве в Риме рождается, в столице? Он рождается в глухой провинции. Иудея — что такое? Глухая в превосходнейшей степени провинция Римской империи. Но даже там он рождается в Иерусалиме разве? В Вифлееме — маленький городок, пригород. И даже там — не в городе, а в яслях для скота. На скотном дворе, по сути дела…

Это расхождение физического и смыслового центра. С точки зрения смысла, Земля, несомненно, находится в центре мироздания.…Как много в мире носителей жизни? Во вселенной? Ничтожное количество по сравнению с этими безбрежными океанами пустоты. Тем не менее, мы скажем: вот здесь теперь смысл вселенной. Наконец, появляется человек. Земля оказывается той точкой, через которую — неважно, как далеко это от центра галактики, — эволюция вселенной идёт здесь… Я уж не говорю о том, что неважно, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе. А вот то, что слово стало плотью именно здесь, на Земле и в Палестине, это факт, который важен для всей вселенной. Я не знаю, нуждаются марсиане в спасении или нет: может быть, они не согрешили… Но, если они согрешили, жертва за их спасение была принесена здесь же — на Земле, в Палестине…

В этом смысле несомненно, что Библия геоцентрична. Другой вопрос, что Джордано Бруно начал хулиганить. Джордано Бруно, во–первых, не был астрономом. Неправда говорить, что Джордано Бруно был великий учёный, которого сожгли инквизиторы. Вы можете назвать хоть одно научное открытые, которое связано с именем Джордано Бруно? От Пифагора штаны остались, от Ньютона — яблоко… От Джордано Бруно что осталось? Ничего. Он не был учёным. Он был публицистом, который начал увлекаться оккультизмом (с каждым бывает, в разные века). И ряд идей, которые были в античной натурфилософии, он решил изложить заново. Идея множественности миров и так далее.…

Дело вот в чём. Джордано Бруно увлекался масонскими изотерическими традициями — в частности, традициями герметизма. И в это время в Европе распространяется интеллектуальная мода — считать Солнце духовным центром вселенной. Почитание Солнца как божества. Вот это и была ересь Джордано Бруно, за которую ему пришлось поплатиться: почитание Солнца как божества. Что касается Коперника, здесь гораздо проще. Его никто не преследовал. Он был каноником — католическим священником.

А с Галилеем гораздо интереснее. Вы знаете, что Ватикан недавно реабилитировал Галилея. Пересмотр его дела был. И пересмотр сопровождался работой в архивах Ватикана. Из этих архивов выяснились некоторые страшно интересные вещи. Оказывается, инквизиция спасла Галилея. Дело в том, что на Галилея поступил донос. Его обвиняли в проповеди атомизма.

(*Примечание: атомизм — учение, заимствованное Демокритом в результате поездки на Восток; Демокрит полагал, что всё сущее состоит из мельчайших неделимых частиц, в том числе душа и Бог; например, обмен чувствами, по Демокриту, означает обмен мельчайшими и особо подвижными атомами, которые глаз человека не может различать).

Галилей был атомистом.…Дело в том, что XVI век — это век реформации и контрреформации. И вот здесь мне придётся (я не знаю, поймёте ли вы меня) уйти в самую гущу богословских вопросов. Капельку терпения… Это век Тредентского собора. В это время реформаторы отрицают, что человек на литургии причащается телом и кровью Христа. То есть, протестантская позиция, в отличие от католической и православной, считает, что причастие — это просто символ,

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

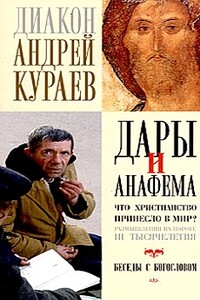

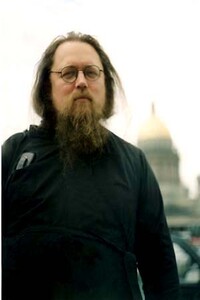

Книга самого известного в современной России миссионера, публициста и богослова диакона Андрея Кураева посвящена "неудобным" для открытого обсуждения проблемам, касающимся взаимоотношений Церкви и общества. С присущей автору смелостью и остротой он затрагивает различные аспекты жизни современного человека.Книга обращена к самому широкому кругу читателей.

Книга диакона Андрея Кураева, профессора Православного Свято-Тихоновского Богословского Института, посвящена вопросу, который находится в центре православно-протестантских дискуссий, — вопросу о том, какое место занимает Библия в жизни Церкви. Только ли Библию оставил Христос людям? Только ли через Библию Христос приходит и обращается к нам?В книге ставятся вопросы о соотношении Писания и церковного Предания, о христианском восприятии истории, о соотношении материи и Духа.Назначение книги — уберечь людей (и протестантов, и православных, и светских исследователей) от слишком упрощенного понимания Православия и пояснить, что именно делает Православие религиозной традицией, существенно отличной от протестантизма.По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

Новая серия книг даёт возможность побеседовать с одним из самых необычных людей современной Церкви — диаконом Андреем Кураевым. Он стал самым молодым профессором богословия в истории Русской Православной Церкви. Этот человек умеет и любит полемизировать. Сектантам запрещено с ним встречаться, а люди из других городов едут на его лекции в МГУ. Мы предлагаем вам новую книгу диакона Андрея Кураева, который умеет мгновенно переходить от сугубо научной речи к шутке, от бытовых тем — к богословию.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.