Лекции - [21]

И вот отсюда, из этого вопроса, католическое богословие выводит очень чёткий постулат физический: пространство есть нечто абсолютно внешнее по отношению к физической реальности. И поэтому любое тело может быть ужато до размера минимальной, по сути, математической точки.

Вы помните знаменитый вопрос: сколько ангелов уместится на кончике иглы? Это гениальнейший вопрос — это вопрос, из которого родилась наука Нового времени. Не смейтесь. Это же ведь вопрос исчисления бесконечно малых величин. Кончик иглы — это символ математической точки, а ангел — это минимум телесности, в свою очередь. Дифференциальное исчисление начинается здесь. В принципе евхаристии тот же вопрос: может ли в минимуме пространства уместиться сложно структурированное тело? Физики присутствуют в зале? Не может? Может. Первоатом Лиметра: вся вселенная в точечном состоянии. Почему, откуда у Лиметра эта концепция? Да потому что Лиметр католический священник. Его католическая вера помогла создать ему эту математическую модель.…

Так вот. Античный атомизм предполагает, что есть некоторые минимумы стихий — атомы стихий (атомы земли, атомы воды, атомы воздуха, атомы огня). Это — примитивнейшие и пространственно–минимальные объёмы. А дальше: эти атомы входят в разные сочетания, и тогда возникают сложные разнообразные тела. Отсюда вывод: атома человека быть не может, потому что человек — это сочетание всех стихий. А здесь уже католическое богословие говорит: простите, для обоснования нашего понимания причастия, нам нужно доказать, что есть атом человеческого тела и поэтому даже в пылинке причастия содержится весь Христос. Кроме того, после Тредентского собора законодательство католических стран приводится в соответствие с решениями Собора, а именно: за хулу на евхаристию — смертная казнь.

Представьте себе теперь инквизиторов, когда они получают донос, что доктор Галилей проповедует атомизм. А архиепископ Флоренции (председатель суда) — лучший друг Галилея. Рим есть Рим: это древняя правовая культура. Это такие крючкотворы, которые много чего умеют. Инквизиторы делают что? Они подменяют обвинение. Они обвиняют Галилея совершенно по другому поводу: «Ты утверждаешь, что Земля вокруг Солнца вертится? Ты что не знаешь, что книжка Коперника уже 5 лет, как запрещена?! А ты её читаешь и проповедуешь?» Что происходит? Инквизиторы предъявляют Галилею обвинение, по которому не полагается уголовное наказание и за которое можно максимум пожурить. Инквизиторы объявляют Галилею «страшный» приговор: 2 месяца прожить в загородной резиденции архиепископа Флоренского, каждый день читая 6 покаянных псалмов…

Так вот. На самом деле, это парадокс развития европейской науки. Астрономы очень поздно приняли систему Коперника–Галилея–Кеплера. А, знаете, кто её воспринял на ура? Журналисты. Тогда ещё журналисты не в нашем смысле, а гуманистическая интеллигенция: люди, которые ничего не понимали в астрономии, с восторгом восприняли гелиоцентрическую модель мира. Почему? Это очень важная идея: если общество какую‑то идею воспринимает с восторгом, хотя не понимает её сути, значит, эта идея отвечает каким‑то важным идеологическим потребностям общества. Какие были эти потребности? XVI век в истории Европы — это страшный век: Европа залита кровью, реформационные воины, чума.

И вот тогда рождается естественное представление о том, что на Земле нет истины… Истину надо искать выше, в небесах. Что человек — это ничтожная тварь. Помните Лютера? «Разум — это потаскуха дьявола…». И поэтому человек не может быть вместилищем истины. Вот там — сияющее, светлое, непорочное Солнце без пятен, оно и есть истинный центр.

То есть, по–своему, религиозно окрашенная мизантропия и создала этот казус увлечения коперниканством в европейском гуманитарном сообществе XVI века.

В заключение осталось вновь вернуться к вопросу о соотношении веры и разума, детализировав его на уровне вопросов о доказательствах бытия Бога. Я не буду доказывать вам, есть Бог или нет. Я знаю эти доказательства, я считаю их очень убедительными. Но я не буду их использовать по одной простой причине.

Григорий Богослов однажды сказал: «Бог жаждет, чтобы Его жаждали…». Бог есть любовь и Он ждёт от нас любви…

Теперь скажите, пожалуйста, вы можете себе представить девушку, от которой жених требует только одного: «ты признай, что я существую! Я тебе сейчас докажу, что я существую, я тебе паспорт покажу».

Неужели этого достаточно для любви? Очевидно, нет… Так же и Богу. Его не интересует, знаем ли мы, что Он есть или нет. А вот дальше: если это знание о Нём, преобразилось ли оно в нашей воле, в жаре нашего сердца, в нашей вере? Кстати, вы знаете о том, что русское слово «вера» происходит от санскритского слова «вар»? «Вар» — горячность, жар.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

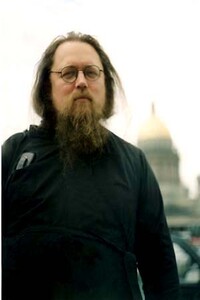

Книга самого известного в современной России миссионера, публициста и богослова диакона Андрея Кураева посвящена "неудобным" для открытого обсуждения проблемам, касающимся взаимоотношений Церкви и общества. С присущей автору смелостью и остротой он затрагивает различные аспекты жизни современного человека.Книга обращена к самому широкому кругу читателей.

Книга диакона Андрея Кураева, профессора Православного Свято-Тихоновского Богословского Института, посвящена вопросу, который находится в центре православно-протестантских дискуссий, — вопросу о том, какое место занимает Библия в жизни Церкви. Только ли Библию оставил Христос людям? Только ли через Библию Христос приходит и обращается к нам?В книге ставятся вопросы о соотношении Писания и церковного Предания, о христианском восприятии истории, о соотношении материи и Духа.Назначение книги — уберечь людей (и протестантов, и православных, и светских исследователей) от слишком упрощенного понимания Православия и пояснить, что именно делает Православие религиозной традицией, существенно отличной от протестантизма.По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

Новая серия книг даёт возможность побеседовать с одним из самых необычных людей современной Церкви — диаконом Андреем Кураевым. Он стал самым молодым профессором богословия в истории Русской Православной Церкви. Этот человек умеет и любит полемизировать. Сектантам запрещено с ним встречаться, а люди из других городов едут на его лекции в МГУ. Мы предлагаем вам новую книгу диакона Андрея Кураева, который умеет мгновенно переходить от сугубо научной речи к шутке, от бытовых тем — к богословию.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.