Красный - [54]

Почему для регулирования движения, сначала на море, затем по рельсам и наконец по дорогам, были выбраны именно эти два цвета — красный и зеленый? С красным все понятно: он символизирует опасность и запрет с древнейших времен (эту функцию он выполнял еще в Библии[252]), а вот зеленый в прошлом никогда не ассоциировался с разрешением или с пропуском. Напротив, он считался цветом беспорядка, нарушения закона, всего того, что идет вразрез с действующими правилами и установками[253]. Вдобавок он никогда не мыслился как антагонист красного — в отличие от белого, который был им с незапамятных пор, — или синего, который начал играть эту роль в эпоху расцвета средневековой культуры. Однако в XVIII столетии (после того как Ньютон открыл спектр и получила распространение теория основных и дополнительных цветов) утвердился новый цветовой порядок. Теперь зеленый — дополнительный цвет для красного. Следовательно, эти два цвета составляют пару, а поскольку красный — цвет запрета, то зеленый, его дополняющий, почти что антагонист, постепенно превращается в цвет разрешения. И вот в 1760–1840-х годах, сначала на море, а потом и на суше, люди приучаются использовать красный, чтобы запрещать движение, и зеленый — чтобы разрешать его[254]. В истории хроматических кодов начинается новый этап.

Связь между красным цветом и запретом или же опасностью можно заметить не только в правилах дорожного движения, но и в других областях жизни. Современные общества дали новое развитие традиционной символике красного, унаследованной ими от Библии и средневековой христианской морали, и нашли ей широкое применение. В самых разных областях и обстоятельствах красный цвет предупреждает, предписывает, запрещает, осуждает, наказывает. Это одна из его основных функций в наше время, когда в повседневной жизни и в быту его все больше вытесняет синий.

Сегодня, так же как и при Старом режиме, красная тряпка или красное пятно воспринимаются как предупреждение об опасности. Например, красная черточка или значок на упаковке с лекарством, сопровождаемые надписью: "Не превышать рекомендованную дозу" или "Принимать только по назначению врача". Или красно-белые ленты на улице, которые огораживают определенную зону или преграждают доступ к ней. Или, наконец, все, связанное с огнем и с огнеборцами, и прежде всего пожарная машина, выкрашенная в красный цвет и имеющая право проезжать раньше всех других транспортных средств, включая полицейские автомобили. Правда, форма у пожарных не красного, а черного либо темно-синего цвета, но отделка на ней, как правило, красная. Что же до огнетушителей и других приспособлений для борьбы с огнем, то их во всем мире окрашивают в красный цвет. В офисных зданиях, жилых домах, магазинах это обычно единственные предметы красного цвета, так что их легко найти. На улице прохожему сразу бросаются в глаза торговые точки особого назначения — потому что на их вывесках присутствует красный цвет. Например, во Франции на табачных киосках висит красная ромбовидная вывеска с белыми буквами, так называемая "морковка", а в Италии над аптеками установлены светящиеся панно с красным крестом. В районах вооруженных конфликтов на представительствах и автомобилях двух организаций, оказывающих гуманитарную и медицинскую помощь, — Красного Креста и Красного Полумесяца — изображаются соответствующие эмблемы: это предохраняет их от нападения боевиков. По крайней мере, теоретически[255].

Со временем в лексике также появились выражения, в которых идея предостережения или запрета передается словом "красный", например "красный уровень опасности", "перейти красную линию" и так далее. Подобные выражения и устойчивые сочетания существуют в большинстве западноевропейских языков[256].

Есть и другой смысловой пласт; в нем красный ассоциируется с наказанием: сейчас об этом напоминают главным образом школьные тетради с красными пометками учителя. А если мы заглянем в прошлое, то увидим там каторжников, которых клеймят докрасна раскаленным железом, и судей, которые со средневековых времен носят красные мантии. Интересно, что красным цветом, как символом правосудия, отмечен и тот, кто выносит приговор, и тот, кто его отбывает. Отсюда и старинная пословица, которую дважды приводит Виктор Гюго в романе "Отверженные": "Куртка каторжника выкроена из мантии судьи". В самом деле, оба они одеты в красное.

К счастью, красный не всегда бывает таким тревожным или таким опасным. В торговле этот цвет используется главным образом для того, чтобы привлечь внимание: цена, проставленная красным фломастером, указывает, что данный товар продается по акции или просто со скидкой; красная точка на этикетке говорит об особых условиях продажи; во Франции этикетка с "красной маркой" на продуктах питания гарантирует покупателю их высокое качество, однако товары с "черной маркой" на этикетке все же ценятся выше. На рекламных плакатах у красного та же задача: привлечь внимание, заставить вглядеться, а по возможности понравиться или соблазнить. Ибо красный цвет все еще остается цветом соблазна. Пусть он давно уже перестал быть любимым цветом, как для мужчин, так и для женщин, по крайней мере в западном мире — в этой роли теперь выступает синий

Почему общества эпохи Античности и раннего Средневековья относились к синему цвету с полным равнодушием? Почему начиная с XII века он постепенно набирает популярность во всех областях жизни, а синие тона в одежде и в бытовой культуре становятся желанными и престижными, значительно превосходя зеленые и красные? Исследование французского историка посвящено осмыслению истории отношений европейцев с синим цветом, таящей в себе немало загадок и неожиданностей. Из этой книги читатель узнает, какие социальные, моральные, художественные и религиозные ценности были связаны с ним в разное время, а также каковы его перспективы в будущем.

Уже название этой книги звучит интригующе: неужели у полосок может быть своя история? Мишель Пастуро не только утвердительно отвечает на этот вопрос, но и доказывает, что история эта полна самыми невероятными событиями. Ученый прослеживает историю полосок и полосатых тканей вплоть до конца XX века и показывает, как каждая эпоха порождала новые практики и культурные коды, как постоянно усложнялись системы значений, связанных с полосками, как в материальном, так и в символическом плане. Так, во времена Средневековья одежда в полосу воспринималась как нечто низкопробное, возмутительное, а то и просто дьявольское.

Исследование является продолжением масштабного проекта французского историка Мишеля Пастуро, посвященного написанию истории цвета в западноевропейских обществах, от Древнего Рима до XVIII века. Начав с престижного синего и продолжив противоречивым черным, автор обратился к дешифровке зеленого. Вплоть до XIX столетия этот цвет был одним из самых сложных в производстве и закреплении: химически непрочный, он в течение долгих веков ассоциировался со всем изменчивым, недолговечным, мимолетным: детством, любовью, надеждой, удачей, игрой, случаем, деньгами.

Данная монография является продолжением масштабного проекта французского историка Мишеля Пастуро – истории цвета в западноевропейских обществах, от Древнего Рима до XVIII века, начатого им с исследования отношений европейцев с синим цветом. На этот раз в центре внимания Пастуро один из самых загадочных и противоречивых цветов с весьма непростой судьбой – черный. Автор предпринимает настоящее детективное расследование приключений, а нередко и злоключений черного цвета в западноевропейской культуре. Цвет первозданной тьмы, Черной смерти и Черного рыцаря, в Средние века он перекочевал на одеяния монахов, вскоре стал доминировать в протестантском гардеробе, превратился в излюбленный цвет юристов и коммерсантов, в эпоху романтизма оказался неотъемлемым признаком меланхолических покровов, а позднее маркером элегантности и шика и одновременно непременным атрибутом повседневной жизни горожанина.

Французский историк Мишель Пастуро продолжает свой масштабный проект, посвященный истории цвета в западноевропейских обществах от Древнего Рима до наших дней. В издательстве «НЛО» уже выходили книги «Синий», «Черный», «Красный» и «Зеленый», а также «Дьявольская материя. История полосок и полосатых тканей». Новая книга посвящена желтому цвету, который мало присутствует в повседневной жизни современной Европы и скудно представлен в официальной символике. Однако так было не всегда. Люди прошлого видели в нем священный цвет – цвет света, тепла, богатства и процветания.

Книга известного современного французского историка рассказывает о повседневной жизни в Англии и Франции во второй половине XII – первой трети XIII века – «сердцевине западного Средневековья». Именно тогда правили Генрих Плантагенет и Ричард Львиное Сердце, Людовик VII и Филипп Август, именно тогда совершались великие подвиги и слагались романы о легендарном короле бриттов Артуре и приключениях рыцарей Круглого стола. Доблестные Ланселот и Персеваль, королева Геньевра и бесстрашный Говен, а также другие герои произведений «Артурианы» стали образцами для рыцарей и их дам в XII—XIII веках.

«Медный всадник», «Витязь на распутье», «Птица-тройка» — эти образы занимают центральное место в русской национальной мифологии. Монография Бэллы Шапиро показывает, как в отечественной культуре формировался и функционировал образ всадника. Первоначально святые защитники отечества изображались пешими; переход к конным изображениям хронологически совпадает со временем, когда на Руси складывается всадническая культура. Она породила обширную иконографию: святые воины-покровители сменили одеяния и крест мучеников на доспехи, оружие и коня.

Это книга о чешской истории (особенно недавней), о чешских мифах и легендах, о темных страницах прошлого страны, о чешских комплексах и событиях, о которых сегодня говорят там довольно неохотно. А кроме того, это книга замечательного человека, обладающего огромным знанием, написана с с типично чешским чувством юмора. Одновременно можно ездить по Чехии, держа ее на коленях, потому что книга соответствует почти всем требования типичного гида. Многие факты для нашего читателя (русскоязычного), думаю малоизвестны и весьма интересны.

Книга Евгения Мороза посвящена исследованию секса и эротики в повседневной жизни людей Древней Руси. Автор рассматривает обширный и разнообразный материал: епитимийники, берестяные грамоты, граффити, фольклорные и литературные тексты, записки иностранцев о России. Предложена новая интерпретация ряда фольклорных и литературных произведений.

Книга антрополога Ольги Дренды посвящена исследованию визуальной повседневности эпохи польской «перестройки». Взяв за основу концепцию хонтологии (hauntology, от haunt – призрак и ontology – онтология), Ольга коллекционирует приметы ушедшего времени, от уличной моды до дизайна кассет из видеопроката, попутно очищая воспоминания своих респондентов как от ностальгического приукрашивания, так и от наслоений более позднего опыта, искажающих первоначальные образы. В основу книги легли интервью, записанные со свидетелями развала ПНР, а также богатый фотоархив, частично воспроизведенный в настоящем издании.

Средневековье — эпоха контрастов, противоречий и больших перемен. Но что думали и как чувствовали люди, жившие в те времена? Чем были для них любовь, нежность, сексуальность? Неужели наше отношение к интимной стороне жизни так уж отличается от средневекового? Книга «Любовь и секс в Средние века» дает нам возможность отправиться в путешествие по этому историческому периоду, полному поразительных крайностей. Картина, нарисованная немецким историком Александром Бальхаусом, позволяет взглянуть на личную жизнь европейцев 500-1500 гг.

В каждой эпохе среди правителей и простых людей всегда попадались провокаторы и подлецы – те, кто нарушал правила и показывал людям дурной пример. И, по мнению автора, именно их поведение дает ключ к пониманию того, как функционирует наше общество. Эта книга – блестящее и увлекательное исследование мира эпохи Тюдоров и Стюартов, в котором вы найдете ответы на самые неожиданные вопросы: Как подобрать идеальное оскорбление, чтобы создать проблемы себе и окружающим? Почему цитирование Шекспира может оказаться не только неуместным, но и совершенно неприемлемым? Как оттолкнуть от себя человека, просто показав ему изнанку своей шляпы? Какие способы издевательств над проповедником, солдатом или просто соседом окажутся самыми лучшими? Окунитесь в дерзкий мир Елизаветинской Англии!

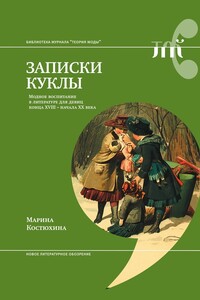

Монография посвящена исследованию литературной репрезентации модной куклы в российских изданиях конца XVIII – начала XX века, ориентированных на женское воспитание. Среди значимых тем – шитье и рукоделие, культура одежды и контроль за телом, модное воспитание и будущее материнство. Наиболее полно регистр гендерных тем представлен в многочисленных текстах, изданных в формате «записок», «дневников» и «переписок» кукол. К ним примыкает разнообразная беллетристическая литература, посвященная игре с куклой.

Сборник включает в себя эссе, посвященные взаимоотношениям моды и искусства. В XX веке, когда связи между модой и искусством становились все более тесными, стало очевидно, что считать ее не очень серьезной сферой культуры, не способной соперничать с высокими стандартами искусства, было бы слишком легкомысленно. Начиная с первых десятилетий прошлого столетия, именно мода играла центральную роль в популяризации искусства, причем это отнюдь не подразумевало оскорбительного для искусства снижения эстетической ценности в ответ на запрос массового потребителя; речь шла и идет о поиске новых возможностей для искусства, о расширении его аудитории, с чем, в частности, связан бум музейных проектов в области моды.

Мода – не только история костюма, сезонные тенденции или эволюция стилей. Это еще и феномен, который нуждается в особом описательном языке. Данный язык складывается из «словаря» глянцевых журналов и пресс-релизов, из профессионального словаря «производителей» моды, а также из образов, встречающихся в древних мифах и старинных сказках. Эти образы почти всегда окружены тайной. Что такое диктатура гламура, что общего между книгой рецептов, глянцевым журналом и жертвоприношением, между подиумным показом и священным ритуалом, почему пряхи, портные и башмачники в сказках похожи на колдунов и магов? Попытка ответить на эти вопросы – в книге «Поэтика моды» журналиста, культуролога, кандидата философских наук Инны Осиновской.

Исследование доктора исторических наук Наталии Лебиной посвящено гендерному фону хрущевских реформ, то есть взаимоотношениям мужчин и женщин в период частичного разрушения тоталитарных моделей брачно-семейных отношений, отцовства и материнства, сексуального поведения. В центре внимания – пересечения интимной и публичной сферы: как директивы власти сочетались с кинематографом и литературой в своем воздействии на частную жизнь, почему и когда повседневность с готовностью откликалась на законодательные инициативы, как язык реагировал на социальные изменения, наконец, что такое феномен свободы, одобренной сверху и возникшей на фоне этакратической модели устройства жизни.