Компульсивная красота - [44]

Но какое отношение все это имеет к нацизму? Думаю, это показывает, что Беллмер оспаривает нацизм изнутри его же собственной конструкции маскулинной субъективности — оспаривает с помощью того, что эта субъективность подавляет и/или отвергает. Обратимся к характеристике типичного немецкого мужчины-фашиста 1920–1930‐х годов, предложенной Клаусом Тевеляйтом в книге «Мужские фантазии» (1977–1978). Тевеляйт не колеблясь описывает этого субъекта в категориях, выработанных для описания ребенка-психотика: неспособный связать образ своего тела, тем более — обеспечить его либидинальную нагрузку, мужчина-фашист как личность формируется не изнутри, а как бы «извне, дисциплинарными инстанциями империалистического общества» — иерархической академией, военной школой, реальным сражением и т. д.[336] Эти инстанции не столько связывают субъекта, сколько бронируют его тело и душу, и такое бронирование он полагает необходимым не только для самоопределения, но и для самозащиты, испытывая постоянную угрозу фантазматического распада своего телесного образа. Это двойное требование заставляет фашиста атаковать социально других (опять же, евреев, коммунистов, гомосексуалистов), отчасти потому, что все они представляются личинами угрожающего ему распада. Но при этом его истинной мишенью являются его собственные бессознательное и сексуальность, его собственные влечения и желания, кодированные, подобно его социально другим, как фрагментарные, переменчивые, женственные.

Фашистское бронирование направлено, таким образом, против любых форм смешения, вызываемых сексуальностью или производимых смертью. Это бронирование имеет, разумеется, психический характер, но также и физический: оно предстает как физический идеал в фашистской эстетике — например в «стальных» мужских фигурах прославленных нацистских скульпторов, таких как Арно Брекер или Йозеф Торак, фигурах фаллически накачанных, этаких сосудах чистоты. Хотя нацистское искусство часто характеризуется как антипод модернистского искусства, его основная эстетика не так уж девиантна, как может показаться; она имеет много общего с другими вариантами европейского классицизма 1920–1930‐х годов, другими формами rappel à l’ ordre, реакции против модернистской фрагментации в кубизме, экспрессионизме, дадаизме и сюрреализме. Но нацистская версия предельно точна в своей реакции, поскольку стремится блокировать не только эти модернистские течения и не только тела, искалеченные Первой мировой войной (образы которых преследуют модернизм), но и «женственные» силы сексуальности и смерти, угрожающие мужчине-нацисту[337].

Тот факт, что эти силы невыносимы для нацизма, явствует не только из его художественных идеалов, но и из его антимодернистских выпадов. Так, на печально известной выставке осужденного модернизма под названием «Дегенеративное искусство» (1937) самые поносимые произведения не обязательно были самыми абстрактными или самыми анархическими по духу. Особенно яростной анафеме подверглись работы с изображением тела, которые, однако, деформировали это тело, отдавали его образ во власть его собственных гетерогенных энергий, помечали его печатью его собственных «женственных» сил сексуальности и смерти и, что важнее всего, связывали эти силы с социальными фигурами, угрожавшими мужчине-нацисту «дегенерацией» (и это уже не только еврей, коммунист и гомосексуалист, но и ребенок, «дикарь» и безумец). В этом смысле самое опальное искусство было одновременно самым близким нацизму — как экспрессионизм (среди представителей которого были сторонники нацизма, например Эмиль Нольде). Ведь в нем деформация, разложение и «дегенерация» были наиболее выраженными; в нем гетерогенность сексуальности и смерти отмечала тело чуть ли не напрямую. Будь нацисты знакомы с куклами Беллмера, те пробудили бы в них еще более глубокую ярость, не только потому, что они расшатывают сублиматорный идеализм, но и потому, что обращают против фашистского бронирования эффекты сексуальности. Poupées не только представляют собой метафору садизма, заложенного в этой бронированной агрессивности, они также подрывают приверженность фашизма идеалу телесной обособленности и бросают вызов фашистскому гонению желания. В противоположность такой обособленности куклы намекают на выход «за пределы Я»; в противоположность такому гонению — представляют некое «физическое бессознательное»[338].

Согласно Тевеляйту, даже несмотря на то, что мужчина-фашист нуждается в бронировании, он стремится одновременно освободиться от него; следовательно, несмотря на то что он страшится любых смешений, они его также влекут. Эта амбивалентность лучше всего проявляется в войне, ибо там субъект может быть одновременно определен, защищен и разряжен, будто оружие. С точки зрения Тевеляйта, эта конфигурация субъекта как оружия фундаментальна для фашистской агрессии, поскольку она позволяет «производству желания» выразиться как «производство убийства». Беллмер критически изображает эту конфигурацию в «Пулемете в состоянии милости» (1937). Эта кукла довольно точно соответствует концепции Тевеляйта, согласно которой мужчина-фашист может найти себе подтверждение только в насилии над своими женственными другими. Но это предполагает также, что этот садизм переплетается с мазохизмом, что подвергаемый атакам другой может оказаться также «внутренней женской самостью» такого субъекта

Что такое музей, хорошо известно каждому, но о его происхождении, развитии и, тем более, общественном влиянии осведомлены немногие. Такие темы обычно изучаются специалистами и составляют предмет отдельной науки – музеологии. Однако популярность, разнообразие, постоянный рост числа музеев требуют более глубокого проникновения в эти вопросы в том числе и от зрителей, без сотрудничества с которыми невозможен современный музей. Таков принцип новой музеологии. Способствовать пониманию природы музея, его философии, иными словами, тех общественных идей и отношений, которые формировали и трансформировали его – задача этой книги.

В сборник вошли статьи и интервью, опубликованные в рамках проекта «Музей — как лицо эпохи» в 2017 году, а также статьи по теме проекта, опубликованные в журнале «ЗНАНИЕ — СИЛА» в разные годы, начиная с 1960-х.

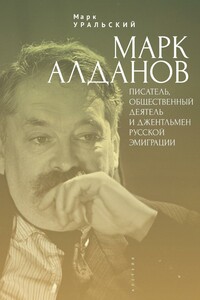

Вниманию читателя предлагается первое подробное жизнеописание Марка Алданова – самого популярного писателя русского Зарубежья, видного общественно-политического деятеля эмиграции «первой волны». Беллетристика Алданова – вершина русского историософского романа ХХ века, а его жизнь – редкий пример духовного благородства, принципиальности и свободомыслия. Книга написана на основании большого числа документальных источников, в том числе ранее неизвестных архивных материалов. Помимо сведений, касающихся непосредственно биографии Алданова, в ней обсуждаются основные мировоззренческие представления Алданова-мыслителя, приводятся систематизированные сведения о рецепции образа писателя его современниками.

Японская культура проникла в нашу современность достаточно глубоко, чтобы мы уже не воспринимали доставку суши на ужин как что-то экзотичное. Но вы знали, что японцы изначально не ели суши как основное блюдо, только в качестве закуски? Мы привычно называем Японию Страной восходящего солнца — но в результате чего у неё появилось такое название? И какой путь в целом прошла империя за свою более чем тысячелетнюю историю? Американка Нэнси Сталкер, профессор на историческом факультете Гавайского университета в Маноа, написала не одну книгу о Японии.

Ксения Маркова, специалист по европейскому светскому этикету и автор проекта Etiquette748, представляет свою новую книгу «Этикет, традиции и история романтических отношений». Как и первая книга автора, она состоит из небольших частей, каждая из которых посвящена разным этапам отношений на пути к алтарю. Как правильно оформить приглашения на свадьбу? Какие нюансы учесть при рассадке гостей? Обязательно ли невеста должна быть в белом? Как одеться подружкам? Какие цветы выбирают королевские особы для бракосочетания? Как установить и сохранить хорошие отношения между новыми родственниками? Как выразить уважение гостям? Как, наконец, сделать свадьбу по-королевски красивой? Ксения Маркова подробно описывает правила свадебного этикета и протокола и иллюстрирует их интересными историями из жизни коронованных особ разных эпох.

"Ясным осенним днем двое отдыхавших на лесной поляне увидели человека. Он нес чемодан и сумку. Когда вышел из леса и зашагал в сторону села Кресты, был уже налегке. Двое пошли искать спрятанный клад. Под одним из деревьев заметили кусок полиэтиленовой пленки. Разгребли прошлогодние пожелтевшие листья и рыхлую землю и обнаружили… книги. Много книг.".

В новой книге теоретика литературы и культуры Ольги Бурениной-Петровой феномен цирка анализируется со всех возможных сторон – не только в жанровых составляющих данного вида искусства, но и в его семиотике, истории и разного рода междисциплинарных контекстах. Столь фундаментальное исследование роли циркового искусства в пространстве культуры предпринимается впервые. Книга предназначается специалистам по теории культуры и литературы, искусствоведам, антропологам, а также более широкой публике, интересующейся этими вопросами.Ольга Буренина-Петрова – доктор филологических наук, преподает в Институте славистики университета г. Цюриха (Швейцария).

Это первая книга, написанная в диалоге с замечательным художником Оскаром Рабиным и на основе бесед с ним. Его многочисленные замечания и пометки были с благодарностью учтены автором. Вместе с тем скрупулезность и въедливость автора, профессионального социолога, позволили ему проверить и уточнить многие факты, прежде повторявшиеся едва ли не всеми, кто писал о Рабине, а также предложить новый анализ ряда сюжетных линий, определявших генезис второй волны русского нонконформистского искусства, многие представители которого оказались в 1970-е—1980-е годы в эмиграции.

«В течение целого дня я воображал, что сойду с ума, и был даже доволен этой мыслью, потому что тогда у меня было бы все, что я хотел», – восклицает воодушевленный Оскар Шлеммер, один из профессоров легендарного Баухауса, после посещения коллекции искусства психиатрических пациентов в Гейдельберге. В эпоху авангарда маргинальность, аутсайдерство, безумие, странность, алогизм становятся новыми «объектами желания». Кризис канона классической эстетики привел к тому, что новые течения в искусстве стали включать в свой метанарратив не замечаемое ранее творчество аутсайдеров.

Что будет, если академический искусствовед в начале 1990‐х годов волей судьбы попадет на фабрику новостей? Собранные в этой книге статьи известного художественного критика и доцента Европейского университета в Санкт-Петербурге Киры Долининой печатались газетой и журналами Издательского дома «Коммерсантъ» с 1993‐го по 2020 год. Казалось бы, рожденные информационными поводами эти тексты должны были исчезать вместе с ними, но по прошествии времени они собрались в своего рода миниучебник по истории искусства, где все великие на месте и о них не только сказано все самое важное, но и простым языком объяснены серьезные искусствоведческие проблемы.