Каверин - [8]

Во имя ли — или уже в жертву «собственной интерпретации» того, как должна быть устроена жизнь на земле?..

В 70-х годах XX столетия, когда Вениамин Александрович Каверин писал свою мемуарную книгу, а мы увлеченно читали ее, эти мысли еще не приходили в голову и, дойдя до страниц, посвященных революции, мы искали в них следы прошлого, никак не примеривая их к настоящему. Сегодня они читаются совсем иначе, раскрывая глубину взгляда и широту выводов писателя, прожившего жизнь, научившую обобщениям, — далеко впереди идущим, еще совсем невидимым за толщей лет, но неизбежным.

Это — черта, присущая классике отечественной литературы и подтверждающая, что произведения Вениамина Каверина принадлежат к лучшим ее образцам…

Тот же мотив повторения, возвращения по спирали эпох, можно с полным правом отнести и к размышлениям, что относятся к процессу чтения.

Казалось бы, как это странно: будущий писатель, наблюдательный, пытливый подросток, интересующийся многим, выраставший среди разговоров старших братьев о литературе, об Ибсене, Гамсуне, Леониде Андрееве, совершенно не стремился читать, довольствуясь пересказами брата Александра прочитанных книг.

«Это слушание, эта пора „до чтения“ странным образом повлияла на меня, заронив сомнение в необходимости книги. Без особенной охоты я учился читать. Зачем мне этот скучный продолговато-прямоугольный предмет, в котором живые, звучащие слова распадаются на беззвучные знаки?.. Мне кажется, что главная черта детского чтения — театр для себя, непреодолимая и естественная склонность к театральной игре. Любовь к превращению себя в других, начинающаяся очень рано, с двух-трехлетнего возраста, сопровождается беспрестанной инсценировкой, в которой действуют созданные детской фантазией маски. В этом отношении дети мало отличаются от профессиональных актеров… В чтении первых книг невольно участвует эта ставшая привычной любовь к перевоплощению. „Театр для себя“ вдруг получает свет, реквизит, декорации, кулисы. Начинается — по меньшей мере, так было со мной — лихорадочное, неутолимое чтение. Это процесс непоследовательный, обособленный, не соотносящийся с окружающим миром, шагающий через пропасти обыденности, через машинальность — и через фантастические по своей безграмотности переводы. Автор — это характерно — безымянен, неведом, почти безразличен: Густав Эмар, Фенимор Купер. Кто стоит за этими загадочными именами? Жив или умер этот писатель? Когда, с какой целью он написал свою книгу? Не всё ли равно!»

Как представляется, это — поразительная по силе и очень современная «теория чтения», которая должна бы всерьез заинтересовать психологов. Да, далеко не для всех путь к книге становится таким, каким был для юного Вениамина Зильбера, но сам процесс игры в услышанное или прочитанное самим, «оживление» сюжета с непременным собственным участием в нем — черта, присущая в равной степени детям разных эпох. Театрализация (даже не зная театра) событий книги — необходимость, которая может привести взрослеющего подростка к жадной, неутолимой потребности читать.

Но может и не привести.

Именно это наблюдаем мы сегодня, с горечью констатируя, насколько поглощающий информационный «девятый вал» разрушил необходимость общения с книгой.

Телевидение, Интернет, виртуальные игры щедро дарят возможность «театрализации», и современному подростку нет необходимости листать страницы — с помощью фантазии он легко «вставляет» себя в мелькающие картинки, стремительно меняющие друг друга клипы, и осознает себя в том самом театральном пространстве, через которое и надо приходить к чтению. Но процесс обрывается — всё происходит без тех особых усилий, которые требуются для сцепления «беззвучных знаков» в «живые, звучащие слова», потому что и само это слово становится необязательным в зримости и определенности картинок.

Можно назвать это знаком времени.

Можно назвать это трагедией времени.

В 1960-х годах Каверину попалась книга ученицы известного физиолога А. А. Ухтомского А. А. Шур «Пути в незнаемое», в которой были опубликованы письма ее учителя. Во многом эта книга и помогла писателю столь четко сформулировать взаимоотношения ребенка с книгой (а именно эти взаимоотношения со временем и определяют приверженность к чтению или отторжение от него на протяжении всей последующей жизни), и в «Освещенных окнах» появилась очень важная цитата из этих писем: «…Были и есть счастливые люди, у которых всегда были и есть собеседники и, соответственно, нет ни малейшего побуждения к писательству. Это, во-первых, очень простые люди, вроде наших деревенских стариков, которые рады-радешеньки всякому встречному человеку, умея удовлетвориться им, как искреннейшим собеседником. И, во-вторых, это гениальнейшие из людей, которые вспоминаются человечеством, как почти недосягаемые исключения: это уже не искатели собеседника, а, можно сказать, вечные собеседники для всех, кто потом о них слышал или узнавал… Таковы Сократ из греков и Христос из евреев. Замечательно, что ни тот, ни другой не оставили после себя ни строчки. У них не было поползновения обращаться к далекому собеседнику. О Сократе мы ровно ничего не знали бы, если бы за ним не записывали слов и мыслей его собеседники — Платон и Ксенофонт». И далее следует комментарий Каверина: «Рассуждая о том, что писательство возникло из неудовлетворенной потребности иметь перед собой собеседника, Ухтомский приходит к выводу, что живая речь, по своему существу, дороже для человека, чем книга.

В 2008 году исполняется 60 лет со дня рождения Натальи Георгиевны Гундаревой (1948 – 2005), поистине народной артистки, не по «статусу» – по огромной любви к ней в нашей стране. В своей книге театральный критик и писатель Н. Д. Старосельская попыталась осмыслить жизненный и творческий путь замечательной актрисы, женщины, друга – путь неустанного поиска, путь напряженного познания собственного духовного мира.

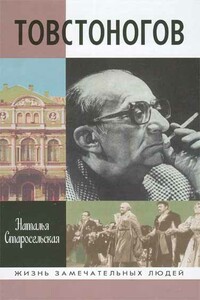

Книга известного литературного и театрального критика Натальи Старосельской повествует о жизненном и творческом пути выдающегося русского советского театрального режиссера Георгия Александровича Товстоногова (1915–1989). Впервые его судьба прослеживается подробно и пристрастно, с самых первых лет интереса к театру, прихода в Тбилисский русский ТЮЗ, до последних дней жизни. 33 года творческая судьба Г. А. Товстоногова была связана с Ленинградским Большим драматическим театром им М. Горького. Сегодня БДТ носит его имя, храня уникальные традиции русского психологического театра, привитые коллективу великим режиссером.

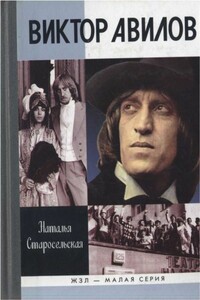

Книга писателя и театрального критика Натальи Старосельской посвящена замечательному русскому артисту Виктору Авилову (1953–2004), жизнь которого явила собой ярчайший пример того, как человек создает себя сам. Не имея специального образования, он стал подлинной звездой московского Театра на Юго-Западе, снялся в нескольких десятках художественных и телевизионных фильмов, сформировался в неординарную, интересную и притягательную личность.

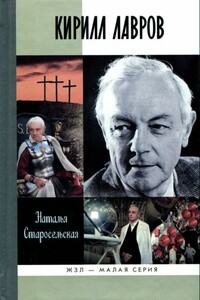

Свою новую книгу писатель Наталья Старосельская посвятила жизнеописанию человека, о котором смело можно сказать, что в его личности выразилась суть страны. Званий, наград и регалий у него было так много, что перечислить их можно с трудом. О всенародной любви к нему свидетельствует то, что в его честь родители называли своих сыновей, его имя присвоено планете и арктическому супертанкеру, на следующий день после его смерти футбольная команда «Зенит» вышла на матч с траурными повязками. Эта книга рассказывает о судьбе великого артиста и великого человека — Кирилла Юрьевича Лаврова.

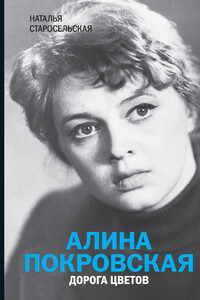

Актрису Алину Покровскую многие знают как исполнительницу роли Любы Трофимовой в легендарном советском кинофильме «Офицеры». На вопрос, что сближает ее с героиней «Офицеров», Покровская однажды ответила: «Терпение, желание учиться… то, что она не метет к себе…» В отличие от многих артистов Покровская всю жизнь верна одному театру – Центральному академическому театру Российской Армии. На этой сцене Алина Станиславовна служит уже много десятилетий, создавая образы лирические, комедийные, остро драматические, а порой даже гротесковые, каждый раз вкладывая в работу все, чем одарила ее природа и преумножило профессиональное мастерство. На протяжении всего творческого пути, в каждом спектакле Алина Покровская выходила и продолжает выходить на дорогу цветов, чтобы со всей присущей ей естественностью, органичностью, точнейшей разработкой любого характера поведать о том, что важнее всего для нее в жизни и в профессии. В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Острова Рассеяния — так принято называть места компактного проживания русских эмигрантов, покинувших Родину в конце XIX — начале XX века. Несколько таких островов более полувека существовали на территории Китая. В книге Натальи Старосельской рассказывается о жизни русских колонистов, по разным причинам оказавшихся в этой стране: кто-то приехал сюда задолго до революции — по торговым делам или на строительство Китайско-Восточной железной дороги; кто-то бежал от красного террора и Гражданской войны. Большая часть эмигрантов вернулась впоследствии на Родину, но мало у кого из них жизнь сложилась здесь так же благополучно, как, например, у Александра Вертинского и Олега Лундстрема.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Джон Нейхардт (1881–1973) — американский поэт и писатель, автор множества книг о коренных жителях Америки — индейцах.В 1930 году Нейхардт встретился с шаманом по имени Черный Лось. Черный Лось, будучи уже почти слепым, все же согласился подробно рассказать об удивительных визионерских эпизодах, которые преобразили его жизнь.Нейхардт был белым человеком, но ему повезло: индейцы сиу-оглала приняли его в свое племя и согласились, чтобы он стал своего рода посредником, передающим видения Черного Лося другим народам.

Аннотация от автораЭто только кажется, что на работе мы одни, а дома совершенно другие. То, чем мы занимаемся целыми днями — меняет нас кардинально, и самое страшное — незаметно.Работа в «желтой» прессе — не исключение. Сначала ты привыкаешь к цинизму и пошлости, потом они начинают выгрызать душу и мозг. И сколько бы ты не оправдывал себя тем что это бизнес, и ты просто зарабатываешь деньги, — все вранье и обман. Только чтобы понять это — тоже нужны и время, и мужество.Моя книжка — об этом. Пять лет руководить самой скандальной в стране газетой было интересно, но и страшно: на моих глазах некоторые коллеги превращались в неопознанных зверушек, и даже монстров, но большинство не выдерживали — уходили.

Эта книга воссоздает образ великого патриота России, выдающегося полководца, политика и общественного деятеля Михаила Дмитриевича Скобелева. На основе многолетнего изучения документов, исторической литературы автор выстраивает свою оригинальную концепцию личности легендарного «белого генерала».Научно достоверная по информации и в то же время лишенная «ученой» сухости изложения, книга В.Масальского станет прекрасным подарком всем, кто хочет знать историю своего Отечества.

В книге рассказывается о героических боевых делах матросов, старшин и офицеров экипажей советских подводных лодок, их дерзком, решительном и искусном использовании торпедного и минного оружия против немецко-фашистских кораблей и судов на Севере, Балтийском и Черном морях в годы Великой Отечественной войны. Сборник составляют фрагменты из книг выдающихся советских подводников — командиров подводных лодок Героев Советского Союза Грешилова М. В., Иосселиани Я. К., Старикова В. Г., Травкина И. В., Фисановича И.

Встретив незнакомый термин или желая детально разобраться в сути дела, обращайтесь за разъяснениями в сетевую энциклопедию токарного дела.Б.Ф. Данилов, «Рабочие умельцы»Б.Ф. Данилов, «Алмазы и люди».

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.

Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.