История абдеритов - [117]

Тема абдеритской глупости соединилась в романе Виланда с мотивами немецкого фольклора, типологически близкими ей. В первой же главе писатель сравнил абдеритов с шильдбюргерами, обитателями вымышленного «города дураков» – Шильды. Не забыл он и подобных же персонажей швейцарского фольклора – жителей анекдотического Лаленбурга. Сборники комических историй-шванков о шильдбюргерах и лаленбуржцах появились с конца XVI столетия в виде народных книг.[433] Народные книги давали материал для сатирической литературы еще до Виланда. К ним обращались крупнейшие немецкие сатирики XVII в. Г. Я. К. Гриммельсгаузен и Г. М. Мошерош.[434] Тема шильдбюргеров появилась в написанной Г. В. Рабенером вымышленной деревенской хронике (1742).

Если обратиться к русской литературе, то и в ней обнаруяшвается преемственность между народным рассказом-анекдотом и литературной сатирической хроникой. «Анекдоты древних пошехонцев», изданные в Петербурге в 1798 г., послужили одним из источников для «Истории одного города» M. E. Салтыкова-Щедрина. На фольклор опирался и великий автор «Истории села Горюхина».[435]

Сопоставление «Истории абдеритов» с «Историями» Пушкина и Щедрина помогает получить представление о месте виландовского романа в развитии европейских литератур. Сатирические хроники русских писателей-реалистов превосходят роман Виланда точностью и глубиной социального обличения. Но у всех этих произведений общий источник – народная сатира, точка зрения народных масс на несправедливости общественного устройства. «История абдеритов» явилась просветительским вариантом той демократической литературной традиции, которая шла от фольклора к критическому реализму XIX в., к Пушкину, Щедрину, Анатолю Франсу.

Связь с народным анекдотом и близкой к нему басней о животных особенно заметна в двух последних книгах «Истории абдеритов». Сюжет тяжбы из-за ослиной тени мог быть подсказан сатирическими произведениями Апулея (II в.) и Лукиана, где пресловутое животное выступало в подобных же трагикомических ролях. Но у Виланда отчетливее виден иносказательный, басенный смысл истории об осле. Тяжба из-за ослиной тени не просто иллюстрирует глупость абдеритов. Она становится развернутой метафорой, при помощи которой писатель показывает полную нелепость и деградацию абдерского общества. В лягушачьей «эпопее» V книги проступают черты животного эпоса, античной «Батрахомиомахии», поэмы о войне мышей и лягушек (упомянутой, кстати, в девятой главе I книги романа). Но Виланд опирался и на немецкую народную традицию осмеивания человеческих пороков под масками зверей. Интерес литераторов к народной животной сказке в эту эпоху подтверждается созданием в 1794 г. поэмы Гете «Рейнеке Лис», возникшей на основе народного животного эпоса. Виланд умело пользовался такими сатирическими приемами, как употребление значащих имен, пародирование судебных разбирательств, философских диспутов, церковной службы. Эти черты стиля связывают «Историю абдеритов» с многовековой традицией демократической литературы.

Антицерковная сатира, столь широко и изобретательно развернутая в романе Виланда, одинаково характерна как для гуманистической литературы, так и для фольклора Германии. В рассказе о нашествии лягушек читатель, даже если он не был знаком с античной литературой, мог без труда угадать намек на засилье церкви, особенно католической.[436] Впрочем, Виланд относился с одинаковой неприязнью и к католическим и к протестантским церковникам – это видно в романе достаточно отчетливо. Портреты главных жрецов двух соперничающих между собой абдерских храмов, очерченные Виландом в шестой главе IV книги, страшные в своей реальности, выходят за рамки прежних обличений церкви. Эта сатира перестает быть только антицерковной, она почти уже антирелигиозна.

Позиция, с которой Виланд выступал обличителем нравственного убожества и политического застоя в Германии XVIII в., была в общих чертах намечена нами выше, в связи с его романами «История Агатона» и «Золотое Зеркало». Однако роман об абдеритах дополнил ее новыми, существенными чертами, каких мы не найдем, пожалуй, больше ни в одном произведении этого писателя.

В «Истории абдеритов» присутствует тема народа, народной массы, так или иначе воздействующей на ход событий. Известно, что деятели Просвещения относились к народу настороженно. Виланд не был исключением из общего правила, предостерегая читателей в двенадцатой главе IV книги от «ярости зверя», разрывающего свои путы. Но отношение Виланда к народу имело свой оттенок, которого не было, например, у Шиллера, осудившего в «Песни о колоколе» (1799) всякое революционное насилие. Разумеется, народ и для Виланда оставался наивной толпой, действующей под влиянием минутных настроений. Тем не менее писатель считал, что следует внимательнее присмотреться к причинам, толкающим народ к возмущению. Вспомним, как толпа, устремившись на площадь Абдеры, заставляет трепетать нерешительных и неразумных правителей города, не знающих, как спасти республику от бед (V, 10). Признавая необходимость сословного деления общества, Виланд задумывался над тем, справедливо ли это с точки зрения просветительского гуманизма. «Вообще говоря, удивительное дело – эти разные сословия и виды занятий в человеческом обществе, – писал он одной из своих корреспонденток. – Если посмотреть внимательнее, то увидишь, что находящиеся в самом низу и самые пренебрегаемые – это как раз и есть те, от кого главным образом зависит все в целом».

Отрывок из последнего Виландова сочинения: «Эвтаназия, или О жизни после смерти», изданного по случаю странной книги, которая была напечатана в Лейпциге доктором Веделем под названием: «Известие о истинном, двукратном явлении жены моей по смерти».Текст издания: «Вестник Европы», 1808 год, № 6.

Немецкая волшебно-сатирическая сказка представляет собой своеобразный литературный жанр, возникший в середине XVIII в. в Германии в результате сложного взаимодействия с европейской, прежде всего французской, литературной традицией. Жанр этот сыграл заметную роль в развитии немецкой повествовательной прозы. Начало ему положил К.М. Виланд (1733–1813). Заимствуя традиционный реквизит французской «сказки о феях», Виланд иронически переосмысляет и пародирует ее мотивы, что создает почву для включения в нее философской и социальной сатиры.

В 1-й том Собрания сочинений Ванды Василевской вошли её первые произведения — повесть «Облик дня», отразившая беспросветное существование трудящихся в буржуазной Польше и высокое мужество, проявляемое рабочими в борьбе против эксплуатации, и роман «Родина», рассказывающий историю жизни батрака Кржисяка, жизни, в которой всё подавлено борьбой с голодом и холодом, бесправным трудом на помещика.Содержание:Е. Усиевич. Ванда Василевская. (Критико-биографический очерк).Облик дня. (Повесть).Родина. (Роман).

В 7 том вошли два романа: «Неоконченный портрет» — о жизни и деятельности тридцать второго президента США Франклина Д. Рузвельта и «Нюрнбергские призраки», рассказывающий о главарях фашистской Германии, пытающихся сохранить остатки партийного аппарата нацистов в первые месяцы капитуляции…

«Тысячи лет знаменитейшие, малоизвестные и совсем безымянные философы самых разных направлений и школ ломают свои мудрые головы над вечно влекущим вопросом: что есть на земле человек?Одни, добросовестно принимая это двуногое существо за вершину творения, обнаруживают в нем светочь разума, сосуд благородства, средоточие как мелких, будничных, повседневных, так и высших, возвышенных добродетелей, каких не встречается и не может встретиться в обездушенном, бездуховном царстве природы, и с таким утверждением можно было бы согласиться, если бы не оставалось несколько непонятным, из каких мутных источников проистекают бесчеловечные пытки, костры инквизиции, избиения невинных младенцев, истребления целых народов, городов и цивилизаций, ныне погребенных под зыбучими песками безводных пустынь или под запорошенными пеплом обломками собственных башен и стен…».

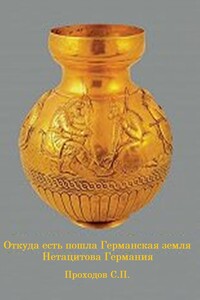

В чём причины нелюбви к Россиии западноевропейского этносообщества, включающего его продукты в Северной Америке, Австралии и пр? Причём неприятие это отнюдь не началось с СССР – но имеет тысячелетние корни. И дело конечно не в одном, обычном для любого этноса, национализме – к народам, например, Финляндии, Венгрии или прибалтийских государств отношение куда как более терпимое. Может быть дело в несносном (для иных) менталитете российских ( в основе русских) – но, допустим, индусы не столь категоричны.

Тяжкие испытания выпали на долю героев повести, но такой насыщенной грандиозными событиями жизни можно только позавидовать.Василий, родившийся в пригороде тихого Чернигова перед Первой мировой, знать не знал, что успеет и царя-батюшку повидать, и на «золотом троне» с батькой Махно посидеть. Никогда и в голову не могло ему прийти, что будет он по навету арестован как враг народа и член банды, терроризировавшей многострадальное мирное население. Будет осужден балаганным судом и поедет на многие годы «осваивать» колымские просторы.

В книгу русского поэта Павла Винтмана (1918–1942), жизнь которого оборвала война, вошли стихотворения, свидетельствующие о его активной гражданской позиции, мужественные и драматические, нередко преисполненные предчувствием гибели, а также письма с войны и воспоминания о поэте.