Филонов - [41]

Образ художника – непризнанного толпой гения, отвергаемого ею, но и не нуждающегося в её внимании, сформировался в сознании Бурлюка задолго до встречи с Филоновым. В условиях южнорусской провинции, где проходило его становление как художника, роль литературных впечатлений оказывалась весьма значительной. В оригиналах удавалось увидеть лишь полотна передвижников или их последователей, а обо всех новинках художественной жизни приходилось судить по репродукциям в журналах «Мир искусства», «Весы» и «Золотое руно». С них началось увлечение Врубелем, рисунки которого, по словам самого Бурлюка, в те годы «были для меня настольной книгой»[65]. Интерес к новаторским поискам в искусстве тесно переплетался с интересом к личностям новаторов, как художников, так и поэтов. Волновало всё – и перипетии их судеб, и способ общения с публикой, и манера одеваться… Поэтому с самого первого дня своего пребывания в Москве Бурлюк жадно включается в процесс поиска «героев», которые были известны ему лишь заочно.

«Попав в Петербург и Москву – я встречался с символиста-ми»[66], – вспоминал художник впоследствии. Сам приезд в Москву в октябре 1907 года отчасти тоже оказался связан с именем одного из таких ранних «героев» Бурлюка. Вместе с приглашением от мецената Андрея Шемшурина он получил и его монографию о Василии Денисове. Имя этого забытого сегодня создателя больших символико-аллегорических панно тогда было на слуху. Музыкант по профессии, он обратился к живописи достаточно поздно, когда ему было уже за тридцать. Двадцатипятилетнему Бурлюку этот факт казался исполненным особого значения.

Многого уже достигший, показывавшийся «на разных выставках Москвы»[67], где его работы и приметил Шемшурин, Бурлюк тогда ещё вовсе не был тем уверенным в себе «предводителем», который впоследствии с лекторской трибуны будет громогласно объяснять изумлённой толпе, что перед ней не просто провозвестники нового человечества, но «голуби из ковчега будущего»[68]. В те годы ему довольно часто приходилось испытывать чувство неуверенности, сам художник объяснял определённую заторможенность своего развития в начале пути «склонностью к духу противоречия», из-за которой он «очень медленно поворачивал к формуле Сезанна»[69]. «Примеривание» чужой судьбы как раз и стало для художника своеобразным способом обретения себя, своего рода внешним побудителем, к которому он будет прибегать на разных этапах своей биографии.

Как происходил сам процесс «примеривания», Бурлюк подробно объяснил в одном из очерков о своих встречах с символистами: «Впечатление от человека более ярко, более выпукло, крепче ложится в душе, если выдающегося человека видишь у него на дому, в обстановке, в которой он работает изо дня в день, творя дело жизни своей»[70]. Близко общавшийся с художником поэт Сергей Спасский остроумно назвал этот процесс проникновением «в кухни соседей по искусству»[71].

Первой такой «кухней», которую Бурлюк посетил по приезде в Москву, стала мастерская Денисова в Леонтьевском переулке. Затем были совершены паломничества к художникам «Голубой розы» – объединения, устроившего в марте 1907 года выставку, которую критик Сергей Маковский назвал «часовней для немногих»[72]. В ней оказались собраны наиболее экспериментальные на тот момент опыты московских живописцев – «романтиков, интимистов (вроде блестящего С.Ю. Судейкина) или же эротоманов из группы “Весов”, маньяков (Кнабе), демонологов (Феофилактов)»[73]. Саму выставку Бурлюк не видел, но имена всех её участников ему были хорошо известны по публикациям в «Золотом руне». Впечатления от этих первых походов по мастерским попали на страницы повести, в две главки, посвящённые «знакомым» Филонова.

Небольшой рассказ о посещении ателье Кнабе, помещавшемся в полуподвальном этаже, принадлежит к числу уникальных свидетельств об этом художнике, о котором ничего неизвестно, кроме скупых упоминаний его имени в отчётах выставок да двух-трёх работ, репродуцированных в «Золотом руне». Как и Сапунов, которому посвящена следующая глава, Кнабе был москвичом, поэтому их «перемещение» в Петербург и введение в круг знакомых героя значительно усложняет как географические, так и хронологические координаты текста. Впрочем, Сапунов, подолгу работая с театром Комиссаржевской, уже с 1908 года большую часть времени вынужден проводить в Петербурге, где, как и в Москве, предпочитал жить в гостинице. Однако присутствие в сцене с описанием его номера Ларионова и Гончаровой заставляет думать, что и эта встреча проходила в Москве.

Походы Бурлюка по мастерским имели, ко всему прочему, и вполне практические цели. Задумав вместе с Ларионовым устроить на рождественские каникулы выставку в Москве, он точно рассчитал, что привлечение на неё художников, чьи имена уже приобрели скандальную известность, лишь поможет делу. Кстати, название выставки, с которой русский авангард традиционно ведёт свою историю, – “Στέφανος” – именно так, по-гречески, оно было написано на афише и на обложке каталога, он позаимствовал у Валерия Брюсова, выпустившего под этим названием («Στέφανος. Венок») поэтический сборник. Наряду со студиями живописцев, Бурлюк усердно посещал и вечера поэтов, в том числе и в «Обществе свободной эстетики», где «имел удовольствие многократно видеть величайшего из поэтов-символистов В.Я. Брюсова»

Впервые в таком объеме (593 текста) воспроизводятся произведения, опубликованные при жизни (в период с 1910-го по 1932 г.) одного из основателей футуристического движения в России Д. Бурлюка. В книгу также включены все стихотворные произведения его брата Н. Бурлюка, опубликованные в футуристических альманахах с 1910-го по 1915 год. Без творчества этих поэтов невозможно правильно понять историю русского авангарда и в целом русской поэзии XX века.http://ruslit.traumlibrary.net.

Бурлюк Д. Д. Галдящие «бенуа» и Новое Русское Национальное Искусство (Разговор г. Бурлюка, г. Бенуа и г. Репина об искусстве);Н. Д. Б. О пародии и о подражании.http://ruslit.traumlibrary.net.

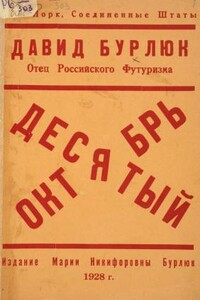

«Апофеоз Октября»: поэма со введением моментов театрализации и инсценировок.Статья «Красный Октябрь и предчуствия его в русской поэзии».Рисунки для книги исполнены Давидом Бурлюком.http://ruslit.traumlibrary.net.

Великий кроткий большевик (Поэма на 100 летие со дня рождения Льва Николаевича Толстого).Максим Горький (Поэма на 60 летие его жизни).Книга украшена 2-мя рисунками автора.http://ruslit.traumlibrary.net.

Текст воспроизводится по беловой рукописи «М. Н. Бурлюк. Наше путешествие в Европу — по следам Ван Гога», хранящейся в НИОР РГБ (Ф. 372. К. 4. Ед. хр. 11. Л. 1−126). Сохраняется авторское разделение текста на главы, которые обозначены как «письма книги». Они чередуются с письмами, полученными Бурлюками во время путешествия по югу Франции. Поздние приписки Н. Д. Бурлюка опущены. Текст приведён в соответствие с нормами современного правописания, при этом полностью сохранён авторский стиль, пропущенные слова и части слов восстановлены в квадратных скобках.

Впервые публикуются мемуары «отца российского футуризма», поэта и художника Давида Бурлюка. Читатель найдет в книге достоверный и занимательный материал о жизни русского художественного авангарда. Крупным планом выписаны фигуры В. Хлебникова, В. Маяковского, И. Северянина, В. Каменского, Ф. Сологуба, И. Репина, М. Горького. Также впервые печатаются письма Д. Бурлюка Э. Голлербаху; стихи поэта, присланные им самим из Нью-Йорка для публикации на родине; воспоминания жены Д. Бурлюка – М. Н. Бурлюк. В приложении публикуются частью неизвестные, частью воспроизводившиеся в репринтных изданиях тексты Велимира Хлебникова.https://ruslit.traumlibrary.net.

Висенте Бласко Ибаньес (1864–1928) — один из крупнейших испанских прозаиков конца XIX — начала XX в. В мастерски написанных произведениях писатель воссоздал картины, дающие представление о противоречиях жизни Испании того времени. В данном томе публикуется его знаменитый роман «Куртизанка Сонника», рассказывающий об осаде в 219 г. до н. э. карфагенским полководцем Ганнибалом иберийского города Сагунта, ставшего римской колонией. Ганнибал решает любой ценой вернуть Сагунт под власть Карфагена, даже если придется разрушить город.

Новая книга И. Ирошниковой «Эльжуня» — о детях, оказавшихся в невероятных, трудно постижимых человеческим сознанием условиях, о трагической незащищенности их перед лицом войны. Она повествует также о мужчинах и женщинах разных национальностей, оказавшихся в гитлеровских лагерях смерти, рядом с детьми и ежеминутно рисковавших собственной жизнью ради их спасения. Это советские русские женщины Нина Гусева и Ольга Клименко, польская коммунистка Алина Тетмайер, югославка Юличка, чешка Манци, немецкая коммунистка Герда и многие другие. Эта книга обвиняет фашизм и призывает к борьбе за мир.

Без аннотации. В настоящее издание вошел роман арабского писателя Сахиба Джамала «Черные розы», посвященный героической борьбе арабских народов за освобождение от колониального гнета.

Дебютная книга молодого писателя из г. Дзержинска Нижегородской области. Иван Катков не боится экспериментировать с жанрами. Это и социально-бытовая проза, и сатира, и лирико-исповедальные записки, и гиперреализм, и трэш. Герои произведений Каткова очень разные по характеру, жизненным обстоятельствам, судьбе, но их истории отражают острые проблемы нашего общества.

Первое в России отдельное издание стихов, поэм, пьес и прозы одного из основателей литературного объединения ОБЭРИУ, соавтора А. Введенского и Д. Хармса Игоря Владимировича Бахтерева (1908-1996). Тексты охватываются периодом с 1925 по 1991 год и, хотя их значительная часть была написана после распада группы и ареста автора (1931), они продолжают и развивают ее творческие установки.

Заумно-клерикальный и философско-атеистический роман Хуго Балля (1886-1927), одно из самых замечательных и ярких произведений немецко-швейцарского авангарда. Его можно было бы назвать «апофеозом дадаизма».

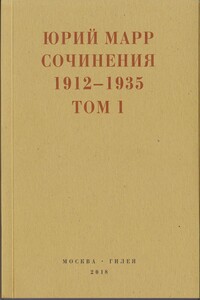

Юрий Николаевич Марр (1893–1935), сын академика Н.Я. Марра, при жизни был известен лишь как специалист-востоковед, занимавшийся персидским языком и литературой. В 1970–1990-е годы появились первые публикации его художественных текстов, значительная часть которых относится к футуристическому и постфутуристическому направлениям в литературе, имеет очевидную близость как к творениям заумной школы и Обэриу, так и к традициям русской сатирической и лубочной поэзии. В этом издании собран основной массив его литературных сочинений (стихи, проза, пьесы), большинство из них воспроизводится впервые.

Книга впервые представляет основной корпус работ французского авангардного художника, философа и политического активиста, посвященных кинематографу. В нее входят статьи и заметки Дебора о кино, а также сценарии всех его фильмов, в большинстве представляющие собой самостоятельные философско-политические трактаты. Издание содержит обширные научные комментарии. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.