Canto XXXVI - [5]

Подобного рода внутреннее пространство — основа всех стихотворений Еремина. Самостоятельным элементом диафоры в них становится каждая фраза, а еще точнее — каждое отдельное слово (кроме разве что служебных частей речи). Если присмотреться к стихотворениям Еремина, то видно, что в них почти все слова взяты из разных стилистических рядов и семантических областей, от научных терминов до жаргона и редких диалектизмов, и поставлены так, что контраст между этими рядами становится заметным. Каждое слово в стихотворении Еремина ассоциативно представляет — как фрагмент представляет целое — большую область реальности, целое пространство смыслов. Такие подразумеваемые пространства и оказываются элементами диафоры.

Поэтому для достижения максимальной концентрации смысла в стихах Еремина должно быть соединено очень большое количество языков. Чтобы увеличить число языков, представленных отдельными «осколками», Еремин использует иностранные слова, японские иероглифы, индийское письмо и даже математические формулы.

Странный, запутанный синтаксис Еремина приводит к тому, что каждое слово в минимальной степени связано логикой фразы и может вступать во взаимодействие со всеми словами стихотворения, образуя многочисленные диафоры. Юрий Тынянов писал о «тесноте стихового ряда»: слова в стихотворении соединяются не только по грамматическим правилам, но и благодаря ассоциациям, которые порождаются соседством слов в строке. У Еремина такое сопоставление «через голову» синтаксических связей происходит во всем восьмистишии.

Заметна перекличка между стихотворениями Еремина и паундовскими «Cantos», в которых использовано множество языков, китайские и египетские иероглифы, цитаты на итальянском, латыни, греческом. Для «Cantos» характерны сложный синтаксис с многочисленными эллипсами и сложносочиненными оборотами и экзотическая для английского языка фонетика. Цитаты, иероглифы, речевые обороты играют роль метонимии целых культур и исторически характерных для них форм мышления. Разнородность и контрастность этих цитат со временем, кажется, нарастают.

Перевод Яна Пробштейна

Американский литературовед Норман Уэкер в блестящей статье «Эпос и поэма Нового времени»[46] пишет, что для поздних «Cantos», объединенных в цикл «Rock-Drill», принципиально важны мотив метаморфозы и представление разновременного (диахронического) как одновременного (синхронического). Все это сближает Паунда и Еремина, несмотря на то что «Cantos» состоит из очень длинных стихотворений, несопоставимых по размеру с ереминскими восьмистишиями.

Паунд считал «Cantos» современным аналогом «Божественной Комедии» Данте. Последнюю часть «Cantos», «Престолы», он интерпретировал как «Рай». В интервью 1962 года Паунд говорил: «Престолы в Дантовом ‘Рае’ — души тех, кто [в земной жизни] хорошо правили. <…> ‘Престолы’ отсылают к состоянию сознания тех, кто ответственен за что-то большее, чем их собственное поведение». (Впрочем, здесь досконально помнивший поэму Данте Паунд допустил контаминацию: в действительности благочестивых правителей Данте поместил на шестой уровень Рая, соответствующий небесному чину Господств, а следующая за ней, седьмая сфера Престолов у Данте — место пребывания богословов и монахов-мистиков.)

Уэкер описывает «Cantos» как эпос нового типа — многоголосый, внутренне разноречивый, подрывной — то есть направленный против общепринятых представлений о власти, о структуре общества, о священном. В этом смысле «Cantos» структурно противостоят фашистскому и вообще характерному для тоталитарных государств требованию единогласия. Уэкер отмечает, что его взгляд противоречит представлениям Михаила Бахтина, который считал эпос монологическим и коллективистским произведением. Однако возможен и другой тип эпоса, восходящий к Вергилию с его сложным, скрыто противоречивым отношением к римской государственности. В истории новоевропейской поэзии перелом в понимании эпоса происходит в творчестве Блейка: его «Бракосочетание Неба и Ада» — «мифологическая антисистема», совокупность многих голосов, спорящих между собой и в этом споре ставящих под вопрос общепринятое понимание христианства.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эта книга — попытка заново выстроить историю русского модернизма через историю монтажа. Развитие монтажа в культуре XX века получило мощный импульс после изобретения кинематографа и превращения его в модный вид искусства. Аналоги киномонтажа в 1920‐е годы сложились в других видах искусств — литературе, плакатной графике, театре. У разных авторов и в разные периоды он используется то как локальный прием, то как последовательный метод, то как целостная эстетика. В 1930–2000‐е годы монтажные методы неоднократно изменяли свои функции и семантику.

НОВАЯ КНИГА знаменитого кинокритика и историка кино, сотрудника издательского дома «Коммерсантъ», удостоенного всех возможных и невозможных наград в области журналистики, посвящена культовым фильмам мирового кинематографа. Почти все эти фильмы не имели особого успеха в прокате, однако стали знаковыми, а их почитание зачастую можно сравнить лишь с религиозным культом. «Казанова» Федерико Феллини, «Малхолланд-драйв» Дэвида Линча, «Дневная красавица» Луиса Бунюэля, величайший фильм Альфреда Хичкока «Головокружение», «Американская ночь» Франсуа Трюффо, «Господин Аркадин» Орсона Уэлсса, великая «Космическая одиссея» Стэнли Кубрика и его «Широко закрытые глаза», «Седьмая печать» Ингмара Бергмана, «Бегущий по лезвию бритвы» Ридли Скотта, «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони – эти и многие другие культовые фильмы читатель заново (а может быть, и впервые) откроет для себя на страницах этой книги.

Почему сиквелы пишутся, и их становится все больше? Почему одни дописывают свои собственные произведения, а другие берутся за чужие? Можно ли считать сиквел полноценной литературой, а не «пришей кобыле хвост»? И почему так получается, что сиквел — чаще второе, нежели первое?Статья 2000 года, поэтому ни к «По ту сторону рассвета», ни к «Cердцу меча» (которые, впрочем, римейки, а не сиквелы) отношения не имеет.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

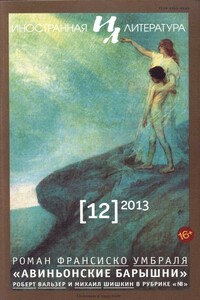

Номер открывает роман испанца Франсиско Умбраля (1932–2007) «Авиньонские барышни». Действие романа разворачивается во времена Прекрасной эпохи и завершается началом Гражданской войны в Испании. Это — несколько пародийная семейная сага в восприятии юноши, почти мальчика. По авторской прихоти вхожими в дом бестолкового аристократического семейства делаются Унамуно, Пикассо, Лорка и многие другие знаменитости культуры и политики. Сам романист так характеризует свой художественный метод: «правдивые и невозможно фальшивые воспоминания».

Английская писательница и дважды лауреат Букеровской премии Хилари Мантел с рассказом «Запятая». Дружба двух девочек, одна из которых родом из мещанской среды, а другая и вовсе из самых низов общества. Слоняясь жарким каникулярным летом по своей округе, они сталкиваются с загадочным человеческим существом, глубоко несчастным, но окруженным любовью — чувством, которым подруги обделены.

Перед читателем — трогательная, умная и психологически точная хроника прогулки как смотра творческих сил, достижений и неудач жизни, предваряющего собственно литературный труд. И эта авторская рефлексия роднит новеллу Вальзера со Стерном и его «обнажением приема»; а запальчивый и мнительный слог, умение мастерски «заблудиться» в боковых ответвлениях сюжета, сбившись на длинный перечень предметов и ассоциаций, приводят на память повествовательную манеру Саши Соколова в его «Школе для дураков». Да и сам Роберт Вальзер откуда-то оттуда, даже и в буквальном смысле, судя по его биографии и признаниям: «Короче говоря, я зарабатываю мой насущный хлеб тем, что думаю, размышляю, вникаю, корплю, постигаю, сочиняю, исследую, изучаю и гуляю, и этот хлеб достается мне, как любому другому, тяжким трудом».

Эссе о жизненном и литературном пути Р. Вальзера «Вальзер и Томцак», написанное отечественным романистом Михаилом Шишкиным (1961). Портрет очередного изгоя общества и заложника собственного дарования.