Canto XXXVI - [2]

Перевод с английского, вступление и комментарии Яна Пробштейна

Canto XXXVI

Илья Кукулин

Подрывной эпос: Эзра Паунд и Михаил Еремин

ЭЗРА ПАУНД — один из значительных поэтов XX века. Однако радикальная поэтика Паунда, с одной стороны, и его длившееся несколько лет сотрудничество с режимом Муссолини, с другой, максимально затрудняют возможность вписать его в европейский литературный канон, контекстуализировать его работу. Впрочем, попытки такой контекстуализации предпринимались неоднократно[22].

Автор наиболее разработанной теории «литературной канонизации» Харолд Блум считает главной ценностью канона эстетическую. Создатели входящих в него произведений могли придерживаться противоположных и равно неприемлемых для современного человека политических и общественных взглядов. «Что бы ни представлял собой Западный Канон, это не программа социального спасения. <…> Если бы мы читали Западный Канон, для того чтобы сформировать наши политические, социальные или персональные нравственные ценности, я уверен, мы бы превратились в чудовищ эгоизма и эксплуатации. Читать, служа идеологии, — значит, по моему мнению, не читать вовсе. Восприятие эстетической мощи дает нам возможность учиться, как говорить с самими собой и как терпеть себя»[23].

Эта «деполитизация канона», полемически направленная против любых социологических и политических прочтений литературы — марксистских, феминистских, «нового историзма» — предполагает все же, что авторов «канонических» произведений теоретически можно оправдать — прежде всего исторически: все они были «людьми своей эпохи». Но фашизм слишком близок к нам по времени и оказывает слишком сильное влияние на сегодняшний мир, чтобы Паунда можно было определить просто как человека, разделявшего одну из влиятельных в его время иллюзий. Тем более что Паунд, хотя и отказался в поздние годы от поддержки фашизма, настаивал на том, что историософские взгляды имеют принципиальное значение для его творчества. Американский историк литературы Мутлу Конук Блэсинг сравнила Паунда с другим выдающимся поэтом-модернистом, представителем противоположного политического лагеря — коммунистом Назымом Хикметом, и заметила, что обоих «ангажированных» поэтов сегодня интерпретируют на основании их эстетических достижений, обходя их политико-исторические идеи, тогда как сами они считали, что их стихи как раз и являются выражением этих идей

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эта книга — попытка заново выстроить историю русского модернизма через историю монтажа. Развитие монтажа в культуре XX века получило мощный импульс после изобретения кинематографа и превращения его в модный вид искусства. Аналоги киномонтажа в 1920‐е годы сложились в других видах искусств — литературе, плакатной графике, театре. У разных авторов и в разные периоды он используется то как локальный прием, то как последовательный метод, то как целостная эстетика. В 1930–2000‐е годы монтажные методы неоднократно изменяли свои функции и семантику.

НОВАЯ КНИГА знаменитого кинокритика и историка кино, сотрудника издательского дома «Коммерсантъ», удостоенного всех возможных и невозможных наград в области журналистики, посвящена культовым фильмам мирового кинематографа. Почти все эти фильмы не имели особого успеха в прокате, однако стали знаковыми, а их почитание зачастую можно сравнить лишь с религиозным культом. «Казанова» Федерико Феллини, «Малхолланд-драйв» Дэвида Линча, «Дневная красавица» Луиса Бунюэля, величайший фильм Альфреда Хичкока «Головокружение», «Американская ночь» Франсуа Трюффо, «Господин Аркадин» Орсона Уэлсса, великая «Космическая одиссея» Стэнли Кубрика и его «Широко закрытые глаза», «Седьмая печать» Ингмара Бергмана, «Бегущий по лезвию бритвы» Ридли Скотта, «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони – эти и многие другие культовые фильмы читатель заново (а может быть, и впервые) откроет для себя на страницах этой книги.

Почему сиквелы пишутся, и их становится все больше? Почему одни дописывают свои собственные произведения, а другие берутся за чужие? Можно ли считать сиквел полноценной литературой, а не «пришей кобыле хвост»? И почему так получается, что сиквел — чаще второе, нежели первое?Статья 2000 года, поэтому ни к «По ту сторону рассвета», ни к «Cердцу меча» (которые, впрочем, римейки, а не сиквелы) отношения не имеет.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

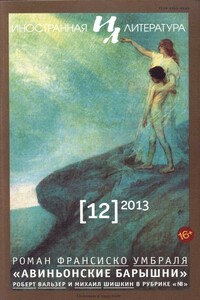

Номер открывает роман испанца Франсиско Умбраля (1932–2007) «Авиньонские барышни». Действие романа разворачивается во времена Прекрасной эпохи и завершается началом Гражданской войны в Испании. Это — несколько пародийная семейная сага в восприятии юноши, почти мальчика. По авторской прихоти вхожими в дом бестолкового аристократического семейства делаются Унамуно, Пикассо, Лорка и многие другие знаменитости культуры и политики. Сам романист так характеризует свой художественный метод: «правдивые и невозможно фальшивые воспоминания».

Английская писательница и дважды лауреат Букеровской премии Хилари Мантел с рассказом «Запятая». Дружба двух девочек, одна из которых родом из мещанской среды, а другая и вовсе из самых низов общества. Слоняясь жарким каникулярным летом по своей округе, они сталкиваются с загадочным человеческим существом, глубоко несчастным, но окруженным любовью — чувством, которым подруги обделены.

Перед читателем — трогательная, умная и психологически точная хроника прогулки как смотра творческих сил, достижений и неудач жизни, предваряющего собственно литературный труд. И эта авторская рефлексия роднит новеллу Вальзера со Стерном и его «обнажением приема»; а запальчивый и мнительный слог, умение мастерски «заблудиться» в боковых ответвлениях сюжета, сбившись на длинный перечень предметов и ассоциаций, приводят на память повествовательную манеру Саши Соколова в его «Школе для дураков». Да и сам Роберт Вальзер откуда-то оттуда, даже и в буквальном смысле, судя по его биографии и признаниям: «Короче говоря, я зарабатываю мой насущный хлеб тем, что думаю, размышляю, вникаю, корплю, постигаю, сочиняю, исследую, изучаю и гуляю, и этот хлеб достается мне, как любому другому, тяжким трудом».

Эссе о жизненном и литературном пути Р. Вальзера «Вальзер и Томцак», написанное отечественным романистом Михаилом Шишкиным (1961). Портрет очередного изгоя общества и заложника собственного дарования.