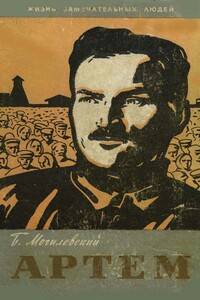

Июль, как всегда, самый жаркий месяц в столице. Для коренных москвичей, разумеется. А вот друзья Артема из далекой Австралии с удивлением поглядывают на белую рубашку апаш, в которой явился на Курский вокзал Федор Андреевич, то бишь Том Сергеев. К тому, что русские товарищи зовут его Артемом, они еще не привыкли, впрочем, как не могут привыкнуть и к московской прохладе. «Большой Том» тоже долго после возвращения из Австралии мерз в теплые, по мнению русских, денечки.

Курский вокзал никогда, ни до революции, ни после не пустовал. Артему вдруг вспомнилось, как в самом начале этого года, будучи секретарем Московского комитета партии, он решил проверить — как действуют московские вокзалы. Разруха на железных дорогах угрожала полным параличом всего хозяйства молодой Советской Республики.

У него прямо слезы навернулись, когда увидел товарный двор Александровского вокзала, поросший травой, да так буйно, что и выпавший снег не мог ее прикрыть. В депо, как в морге, — холодно, безмолвно, стужей веяло от паровозных скелетов — с них сняли все, что еще могло пригодиться для локомотивов, кое-как ковыляющих по дорогам. На Александровском вокзале и пассажиров-то не было видно. На чем и куда ехать? Запад разорен войной. На западе нет хлеба. Иное дело Курский.

Сегодня, 24 июля 1921 года, тут, на Курском, деловитая толчея, и не разберешь, кто собирается уезжать, а кто приехал. Встречающие, провожающие, просто какие-то подозрительные личности, беспризорники в экзотических лохмотьях — они обязательная принадлежность вокзалов. Но более всего мешочников. Новая экономическая политика еще не успела принести своих благотворных плодов, и в центре по-прежнему голодно. Вот и устремились на юг ходоки за хлебом. Им уже мерещится, что продналог оставил на Дону, Кубани россыпи крупчатки, пшена, на худой конец овсянки. И нет для них никаких резонов, они не верят словам. На юг! На юг! А сколько их не вернется обратно. Кто-то осядет на благодатном черноземе, кого-то унесет тиф, все еще свирепствующий в стране, а большинство возвратятся измученные, голодные и с пустыми мешками.

Обшарпанные, невесть когда крашенные вагоны, ветераны железных дорог, несут на себе и в себе ношу сверх всякой нормы, и кажется, что они и охают и скрипят не от старости, а просто от того, что взвалили на себя непомерный груз, и жалуются на тяжесть, но везут.

Не один Артем наблюдал за жизнью Курского вокзала. Рядом с ним стоял горняк из Донбасса. Плотно сжатые губы, злой прищур глаз. Артем запомнил этого пожилого шахтера по боям, когда он, Федор Сергеев, вместе с Ворошиловым выводили из-под Луганска в Царицын десятки тысяч красноармейцев, шахтеров, их жен, детей, тысячи таких же вот обшарпанных, скрипучих вагонов с оборудованием и ветхим скарбом, сотню простуженных, хрипящих паровозов. Три месяца пробивались они через белоказачий Дон, сквозь армии Мамонтова. Этот пожилой шахтер шел впереди с отрядом саперов. Сколько их погибло тогда на минах, заложенных под полотно дороги. Сколько сотен верст железных рельсов они перетаскали на своих плечах. Враги увозили рельсы. Их приходилось добывать с боями.

Иностранные гости с удивлением взирали на толпы мешочников. Правда, те из них, кто прибыл из Германии или проезжал через ее разоренные войной города, могли наблюдать и оборванных вконец бывших солдат, и целые вереницы женщин в черном одеянии, автомобили, у которых вместо каучуковых шин — подвижные металлические шарниры на пружинах, но мешочники — явление чисто российское, и, конечно, временное.

Артем хитровато поглядывал на собравшихся. Председатель ЦК профсоюза горнорабочих заготовил сюрприз.

Но вот все собрались, и Артем повел иностранных гостей через пути, к крытой платформе, на которой не было заметно пассажиров, только два милиционера прохаживались вдоль одиноко стоящего вагона. Когда подошли поближе, то многие не смогли сдержать возгласов удивления. Обычный железнодорожный вагон, только не такой облупленный, как большинство его собратьев. На крыше вагона, выдвинутая за его край, оскалилась хищная морда авиационного мотора. Пропеллер — на железнодорожном вагоне? Невиданный гибрид. В его облике есть что-то зловещее.

— Прошу, прошу, товарищи, — Артем с удовольствием наблюдал за тем эффектом, который произвел на иностранцев аэровагон. Если он не ошибается, то до такого чуда техники ни в Европе, ни в Америке еще не додумались.

А вот инженер Абаковский придумал. Вагон этот уже успели обкатать секретари ЦК. Он пробежал три тысячи километров, и все отзываются о нем с похвалой. Немного, правда, шумно, авиамотор — он и есть авиамотор, ведь если поставить глушители — упадет мощность, а значит, и скорость.

Аэровагон легко тронулся с места, наполнившись при этом каким-то ровным добродушным рокотом. Под этот шум не наговоришься, зато можно петь. И под аккомпанемент пощелкивающих, как кастаньеты, стрелок и стыков расхлябанных рельсов зазвучал «Интернационал». Задувающий из правых, открытых окон ветер уносил слова и могучую мелодию в левые окна, за которыми уже потянулись тронутые зноем московские перелески, рощи, небольшие ополья. Мелькали фигуры отдельных людей, и у всех у них было одно общее — открытый рот. И откроешь, когда мимо тебя без паровоза, без дыма мчится одинокий вагон и в уши врывается гулкий звук металлического прибоя.