Все книги имеют свою судьбу. Судьба этой особенно трудна и необычна. Перед читателем — еврейские хроники XVII столетия, собранные, переведенные и прокомментированные еще в середине 1930-х историком С.Я. Боровым (1903–1989).

По своей форме эти повествования о трагедии евреев Украины (далеко не последней для них) — памятник исторической мысли, изданный на многих языках мира и по сей день изучаемый академической наукой. Именно в таком качестве воспринимал хроники и Саул Боровой, когда готовил их первую, по сути, публикацию на русском языке (сильно урезанное и непрофессиональное переложение 1888 г. здесь не в счет) по заказу знаменитого издательства «Academia». О степени участия в этом замысле, изгнанного к тому времени из большой политики на должность руководителя «Academia» Л.Б. Каменева и последовавших затем издательских перипетиях, сам Боровой подробно рассказал в своих «Воспоминаниях», выпущенных в 1993 г. иерусалимским издательством «Гешарим». Здесь же упомянем только, что после окончательного падения Каменева и ликвидации «Academia» Боровому удалось было передать рукопись издательству «Соцэкгиз», где она к декабрю 1936 г. была набрана, сверстана и послана составителю.

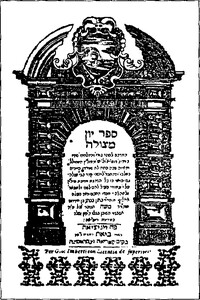

Однако увидеть свет только книге оказалось не суждено. Доподлинно не известно, было ли решение о нецелесообразности ее тиражирования личной инициативой возглавлявшего «Соцэкгиз» Белы Куна, но шансы на публикацию еврейских хроник к концу 1930-х стали запредельно малы. Как бы то ни было, сохраненный Боровым экземпляр неосуществленного издания 1937 г. (его титульный лист мы факсимильно воспроизводим) — похоже, единственный из дошедших до наших дней.

Делая ее наконец доступной читателю — спустя шесть десятилетий, — мы тем самым публикуем памятник не только еврейской историографии XVII в., но и советской издательской культуры 1930-х, со всеми достоинствами (прежде всего обстоятельностью аппарата) и очевидными сегодня недостатками последней, прямо вытекавшими из официальной историографической доктрины того времени. Что бы сам Боровой ни думал по этому поводу, фактически он оказался последним из тех ученых, которые были одновременно и советскими, и еврейскими историками и вряд ли могли отделить первое от второго в своем субъективном мироощущении.

Особенно это заметно в предисловии Борового к составленной им книге. Вольно или невольно, он полностью игнорирует здесь духовный аспект того столкновения идей, культур, религий, которое вылилось в трагедию украинского еврейства XVII в.

Однако именно в религиозном измерении находили глубинные механизмы этого конфликта его участники и свидетели, причем со всех сторон — как еврейские хронисты, так и украинцы с русскими. «Пучина бездонная» Н. Ганновера стала наиболее популярной из еврейских хроник XVII в. не в последнюю очередь потому, что ключевое слово ее ивритского заглавия («Яван») означает не только «пучина», но и «Греция», напоминая проницательному читателю о греческих корнях веры украинцев — инициаторов этой религиозной войны. Тем самым историография переводилась в историософию, что предопределило читательские судьбы хроник в последующие века.

В трагедии XVII в. еврейские мыслители почти сразу же распознали ее духовный смысл — как наказания, ниспосланного на евреев за их нерадение в вере, и как призыв к очищению и возвращению к ее истинному, неукоснительному исповеданию. Подобный урок и извлекла из описанных хронистами событий коллективная память еврейского народа. Не случайно ивритский оригинал хроник до сих пор остается одним из самых читаемых и популярных среди благочестивых евреев по всему миру произведений религиозной книжности.

Этой особенности бытования еврейских хроник С. Боровой, повторим, почти не касается. Между тем она принципиально важна, и не только в сугубо религиозном аспекте. Новое часто бывает хорошо забытым старым: в последние годы в политической и исторической науке прежние «формационные» и «общецивилизационные» подходы все активнее дополняются (или даже вытесняются) парадигмой «столкновения цивилизаций», объясняющей мировые конфликты прежде всего культурно-религиозными различиями. Не будет натяжкой сказать, что еврейские хронисты XVII в. придерживались аналогичного мнения.

Мы публикуем книгу в том виде, в каком она должна была выйти в 1937 г., без изменений, однако сопроводив этот текст несколькими приложениями: развернутой библиографией, ибо с тех пор хроникам было посвящено и, можно не сомневаться, еще будет посвящено немало новых исследований; практически недоступной современному читателю статьей самого Борового «Евреи в Запорожской Сечи…» (1934), по теме примыкающей к основному корпусу книги; наконец, главой из монографии автора многочисленных работ по истории евреев Восточной Европы, профессора Тель-Авивского университета Й. Рабы, где он анализирует хроники и как литературный жанр, и как специфический исторический источник, и как историософские сочинения.

Особая благодарность — вдове С.Я. Борового Е. Кореневой, сохранившей верстку его книги и принявшей самое непосредственное участие в подготовке нашего издания.