Зверь дышит - [32]

В ту осень Гога с Блезе и Елезвоем подрядились реставрировать некий полуразрушенный дворец близ Ниццы. Пожалуй, дворец — это сильно сказано: не дворец, а типа виллы. Увитой виноградом — не одичавшим, а самым что ни на есть садовым. Десертного, по-моему, сорта. Так что в конце сентября с южной террасы, окружённой балюстрадой, свисали тяжёлые, многокучерявые грозди. Их никто не рвал, кроме реставраторов, да и те — вместе с гостями — не могли съесть и десятой части… Я заезжал к ним на один день, когда ехал к Ноле в Турин, и поскольку я стремился туда, постольку эта первая встреча с Иоанной прошла для меня вроде бы незамеченной. Однако же впоследствии я её вспомнил со стереоскопической отчётливостью…

«Меня зовут Иоанна Конь. На это ты можешь положиться. Если же окажется, что это неверно, то в будущем тебе никогда не следует верить мне».

Смерть Гоги произвела мощное действие. Ибо я отнёс её конкретно к себе. Но это давно. С тех пор всё забылось, замылилось.

Предметы моих рассмотрений гораздо существенней и вместе с тем туманней, чем у концептуалистов. — О чём это он? Кого имеет в виду? — концептуалистов вообще или московскую школу таковых поэтов? — А хрен его знает. — Если говорить о предметах концептуализма, то это рефлексия по поводу высказывания и рефлексия по поводу этой рефлексии. — Он хочет сказать, что его рефлексия глубже. — Ну, не знаю. Рефлексия московских концептуальных поэтов достаточно глубока и достаточно-таки туманна… — Кому достаточно и для чего? Тебе хватает, а может быть, кому-то она совсем мелка и прозрачна. То есть тривиальна. Вот он и говорит, что… — А сам он что? Куда он её углубил или усугубил? Ты видишь? — Нет. — Я тоже нет… — Нет, он настоящий художник: ему бы только своё семя бросить в мир, а что с тем семенем будет, его не интересует…

Они повинуются шмону, казалось бы, скромно и просто. Но вмиг их усердью смешному зловещее сдёрнет юродство. — Шестёрка червонная в ухо соседу, раскрашенной даме, шипела: «Смотри, если, сука, падёшь на метлу ты с ментами!» И дама с угрозой нарочной во взглядах протяжно-печальных поёт: «Ну вы что, я хороший! я смирный! Сыграем, начальник!» —

Читал энтузиаст наизусть.

Вчерашний день часу в шестом зашёл я на Сенную. И безнадёжно влюбился в Надежду Толоконникову, как кто-то когда-то в Зою Крахмальникову.

Скоро конец. — Миша отложил в сторону страницы. Вся эта писанина его раздражала, но он бы не решился отчётливо ответить — почему. На что нет ответа, о том нельзя поставить и вопрос, — Миша помнил это обычное внушение Людовика. У него, плюс к тому, был в уме общий принцип: кто на что-то решается, тот дурак. Но он, где-то сбоку, учитывал и то, что общим принципам следуют тоже, по сути, одни дураки. Так вот и висел он в некой случайной точке поднебесной и от этого ощущал постоянный дискомфорт.

Впрочем, всё равно никто ничего так и не спросил.

Ты забылся. А без тебя там пылает печка. Надо посмотреть: что и как там прогорело. Может быть, там неправильно горит, надо передвинуть дрова и подбросить новых, чтобы в перспективе всё сгорело одновременно — тогда поворошишь угли и закроешь трубу. Но ты забылся.

Через какое-то время вскакиваешь, всовываешь холодные ноги в холодные тапочки. Зажигаешь свет. Что нужно сделать? — забыл. Нужно посмотреть печку. Она пылала, а теперь, наверное, погасла и остыла. Но я определённо забыл что-то другое, очень важное. И я не знаю, куда мне за ним идти. На холодную террасу? — там никого нет и не может быть. Может быть, я там найду какие-то книги. Зажигаю свет — там висит картина Гоги, написанная по мотивам романа «Палисандрия». Для чего, когда — кто знает теперь?..

— Если б можно было не быть столь зависимым от книг, которые читаешь, — сказал я Гоге, — тогда бы…

— Что да, то да… А куда денешься, старик, все мы люди… Хотя многие вообще ничего не читают… Но я не думаю, что им от этого жить легче. Чего ещё делать-то? — смотреть телевизор? — но это как-то уж совсем грустно, хоть я не чураюсь и этого, в конце концов. А что ты думаешь? — я же иногда рисую, и у меня тоже горы цитат в мозгу — живописных, — и Вермеер, и Гольбейн, и, прости господи, Караваджо. Лавируешь между ними, как горнолыжник между утёсами…

— Тебе хорошо: ты несёшься и лавируешь, а я просто в каком-то болоте: куда ни ступи — не на что опереться, всегда проваливаешься в чей-то сюжет, интонацию, концепцию, манеру.

— Так используй, чего стесняться? Я тоже не стесняюсь, когда попадаю во что-то. Попал — ну и попал…

Перебирая пальцами левой руки, Окосов комкал прозрачную обёртку сигаретной пачки. Потом встал и отнёс в мусорное ведро на кухне. Правая его рука была без перчатки, потому что здесь было тепло, почти жарко, и рука не мёрзла. Она кое-как двигалась, помогая левой. Например, он мог, зажав спичку большим и указательным пальцами правой кисти, чиркнуть ею о коробок, который держал в левой. И делал это ловко: спичка загорелась сразу. Он, поднеся огонь к сигарете, закурил.

Но дым пошёл куда-то косо — вероятно, в комнате был ветерок от раскрытого окна. Хотя ночь стояла неподвижная и тёмная, без Луны. Листья винограда, оплетающего стену и окно, ничуть не шевелились.

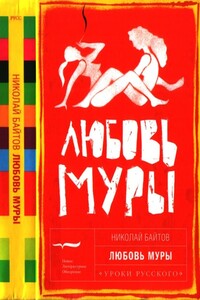

Есть писатели, которым тесно внутри литературы, и они постоянно пробуют нарушить её границы. Николай Байтов, скорее, движется к некоему центру литературы, и это путешествие оказывается неожиданно бесконечным и бесконечно увлекательным. Ещё — Николай Байтов умеет выделять необыкновенно чистые и яркие краски: в его прозе сентиментальность крайне сентиментальна, печаль в высшей мере печальна, сухость суха, влажность влажна — и так далее. Если сюжет закручен, то невероятно туго, если уж отпущены вожжи, то отпущены.

Роман в письмах о запретной любви двух женщин на фоне одного из самых мрачных и трагических периодов в истории России — 1930–1940-х годов. Повествование наполнено яркими живыми подробностями советского быта времен расцвета сталинского социализма. Вся эта странная история началась в Крыму, в одном из санаториев курортного местечка Мисхор, где встретились киевлянка Мура и москвичка Ксюша…В книге сохранены некоторые особенности авторской орфографии и пунктуации.Николай Байтов (р. 1951) окончил Московский институт электронного машиностроения.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Николай Байтов родился в 1951 году в Москве, окончил Московский институт электронного машиностроения. Автор книг «Равновесия разногласий» (1990), «Прошлое в умозрениях и документах» (1998), «Времена года» (2001). В книге «Что касается» собраны стихи 90-х годов и начала 2000-х.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Стихотворение Игоря Шкляревского «Воспоминание о славгородской пыли», которым открывается февральский номер «Знамени», — сценка из провинциальной жизни, выхваченная зорким глазом поэта.Подборка стихов уроженца Петербурга Владимира Гандельсмана начинается «Блокадной балладой».Поэт Олег Дозморов, живущий ныне в Лондоне, в иноязычной среде, видимо, не случайно дал стихам говорящее название: «Казнь звуколюба».С подборкой стихов «Шуршание искр» выступает Николай Байтов, поэт и прозаик, лауреат стипендии Иосифа Бродского.Стихи Дмитрия Веденяпина «Зал „Стравинский“» насыщены музыкой, полнотой жизни.

По некоторым отзывам, текст обладает медитативным, «замедляющим» воздействием и может заменить йога-нидру. На работе читать с осторожностью!

Карой Пап (1897–1945?), единственный венгерский писателей еврейского происхождения, который приобрел известность между двумя мировыми войнами, посвятил основную часть своего творчества проблемам еврейства. Роман «Азарел», самая большая удача писателя, — это трагическая история еврейского ребенка, рассказанная от его имени. Младенцем отданный фанатически религиозному деду, он затем возвращается во внешне благополучную семью отца, местного раввина, где терзается недостатком любви, внимания, нежности и оказывается на грани тяжелого душевного заболевания…

Вы служили в армии? А зря. Советский Союз, Одесский военный округ, стройбат. Стройбат в середине 80-х, когда студенты были смешаны с ранее судимыми в одной кастрюле, где кипели интриги и противоречия, где страшное оттенялось смешным, а тоска — удачей. Это не сборник баек и анекдотов. Описанное не выдумка, при всей невероятности многих событий в действительности всё так и было. Действие не ограничивается армейскими годами, книга полна зарисовок времени, когда молодость совпала с закатом эпохи. Содержит нецензурную брань.

В «Рассказах с того света» (1995) американской писательницы Эстер М. Бронер сталкиваются взгляды разных поколений — дочери, современной интеллектуалки, и матери, бежавшей от погромов из России в Америку, которым трудно понять друг друга. После смерти матери дочь держит траур, ведет уже мысленные разговоры с матерью, и к концу траура ей со щемящим чувством невозвратной потери удается лучше понять мать и ее поколение.

Книгу вроде положено предварять аннотацией, в которой излагается суть содержимого книги, концепция автора. Но этим самым предварением навязывается некий угол восприятия, даются установки. Автор против этого. Если придёт желание и любопытство, откройте книгу, как лавку, в которой на рядах расставлен разный товар. Можете выбрать по вкусу или взять всё.

Повесть — зыбкий жанр, балансирующий между большим рассказом и небольшим романом, мастерами которого были Гоголь и Чехов, Толстой и Бунин. Но фундамент неповторимого и непереводимого жанра русской повести заложили пять пушкинских «Повестей Ивана Петровича Белкина». Пять современных русских писательниц, объединенных в этой книге, продолжают и развивают традиции, заложенные Александром Сергеевичем Пушкиным. Каждая — по-своему, но вместе — показывая ее прочность и цельность.

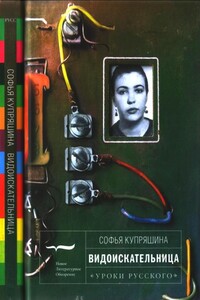

Новая книга Софьи Купряшиной «Видоискательница» выходит после длительного перерыва: за последние шесть лет не было ни одной публикации этого важнейшего для современной словесности автора. В книге собран 51 рассказ — тексты, максимально очищенные не только от лишних «историй», но и от условного «я»: пол, возраст, род деятельности и все социальные координаты утрачивают значимость; остаются сладостно-ядовитое ощущение запредельной андрогинной России на рубеже веков и язык, временами приближенный к сокровенному бессознательному, к едва уловимому рисунку мышления.

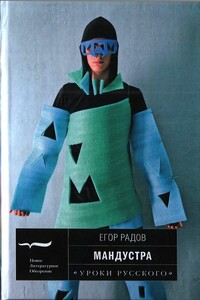

Собрание всех рассказов культового московского писателя Егора Радова (1962–2009), в том числе не публиковавшихся прежде. В книгу включены тексты, обнаруженные в бумажном архиве писателя, на электронных носителях, в отделе рукописных фондов Государственного Литературного музея, а также напечатанные в журналах «Птюч», «WAM» и газете «Еще». Отдельные рассказы переводились на французский, немецкий, словацкий, болгарский и финский языки. Именно короткие тексты принесли автору известность.

Новая книга рассказов Романа Сенчина «Изобилие» – о проблеме выбора, точнее, о том, что выбора нет, а есть иллюзия, для преодоления которой необходимо либо превратиться в хищное животное, либо окончательно впасть в обывательскую спячку. Эта книга наверняка станет для кого-то не просто частью эстетики, а руководством к действию, потому что зверь, оставивший отпечатки лап на ее страницах, как минимум не наивен: он знает, что всё есть так, как есть.