Зло, возникающее в дороге, и дао Эраста - [5]

Исходя из этого среди философских течений Востока, на мой взгляд, стоит акцентировать внимание в первую очередь на тех, которые относительно свободны от религиозной практики и (по крайней мере в теоретической части) относительно мирские по своей природе. Таких направлений в философии Востока два. И что характерно, оба они не японского, а китайского происхождения.

Однако Китай в романах о Фандорине тоже присутствует! Hе так очевидно, не так явственно, но проступает в самих принципах повествования что-то из жизненного уклада Поднебесной. Hе будем забывать, например, что в трудные жизненные моменты Фандорин цитирует почему-то не дзэн-буддийских монахов, а "Беседы и суждения" Конфуция, причем в оригинальном акунинском переводе. Hе смотрите, что Фандорин владеет приемами "крадущихся", не смотрите, что его ординарец - бывший якудза, - это все для экзотики, для антуража. Подлинная философия Фандорина - плоть от плоти китайская, конфуцианская, разве что перенесенная на родину Гоголя и Достоевского и слегка адаптированная для широкой публики.

В тексте о Фандорине далекая Япония выступает вполне реалистическим и равноправным историческим субъектом наряду с Москвой и, допустим, Лондоном. Китай же фигурирует в подтексте как равноправный философский субъект наряду с Йеной и Гейдельбергом. Китай - не физическая реальность, он скорее метафизика и как истинная метафизика все время ускользает, прячется за спиной своего соседа. Философия всегда прячется за спину истории. Япония гораздо смелее, активней, что ли, мужественнее. Она на виду, она показывает себя миру во всей красе. Китай, напротив, не спешит себя проявить.

Характерна в связи с этим ситуация, описанная в "Левиафане". Стеснительность и скромность Китая по сравнению с Японией здесь показаны очень наглядно. В дневнике пишет японский подданный:

"Даже здесь, на корабле, плывущем в Восточную Азию, только двое представителей желтой расы - я и китаец-евнух... Из экономии он путешествует вторым классом, очень этого стесняется, и разговор наш прервался в тот самый миг, когда выяснилось, что я еду в первом. Какой позор для Китая! Я на месте чиновника, наверное, умер бы от унижения. Ведь каждый из нас представляет на этом европейском корабле великую азиатскую державу".

Вот так - японец принимает самое активное участие в расследовании, а китаец отсиживается в каюте, и ничего больше мы о нем не узнаём. Тем не менее Гинтаро Аоно признает свое сродство с китайцем:

"Я понимаю душевное состояние чиновника Чжана, но все же очень жаль, что он стыдится выглянуть из своей тесной каюты - нам нашлось бы, о чем поговорить. То есть, конечно, не поговорить, а пообщаться при помощи бумаги и кисточки. Хоть мы и говорим на разных языках, но иероглифы-то одни и те же".

Hиже я попытаюсь выманить из тесной каюты оба течения китайской философии, которые, на мой взгляд, запрятаны в детективах Акунина. Последователем одного направления является сам автор нашумевших романов. Заповедям второго неукоснительно следует главный герой. В реальной истории и литературе Востока эти направления взаимодействуют и противоречат друг другу, конкурируют и переплетаются, образуя тем не менее единую философию дао, философию Пути.

"Эх, дороги!.."

Вступая в диалог с критиками, уважаемый автор слишком многое списывает на игру и несерьезность жанра. В его интервью очень сильна следующая линия обороны: я, дескать, беллетрист, мое дело - публику развлекать (это раз), переиначивать чужие тексты (это два), и не требуйте от меня большего (это три). Есть в этих заявлениях некоторое жеманство. Впрочем, автор заимствует свою апологию у маститого Умберто Эко, тоже в прошлом ученого, в почтенном возрасте начавшего баловаться беллетристикой и тоже поначалу этого стеснявшегося. Так что скорее всего этот скелет в шкафу общий для всех беллетристов с ученым прошлым.

Многие критики принимают подобные высказывания о масскультурной "развлекушной" несерьезности всерьез и прямо говорят, что самое стоящее в акунинских произведениях - игра с литературными контекстами, но, дескать, нет там никакого авторского послания ("мессиджа"). Мол, персонажи постоянно обсуждают между собой важнейшие социальные, политические и мировоззренческие проблемы, а авторской позиции не видно и не слышно. Hо тут, господа, позвольте не согласиться. Присутствует авторская позиция, никуда не делась. Только скрыта она в толще высказываний персонажей, и нужно очень пристально наблюдать за их поведением, чтобы понять, в чем эта позиция состоит.

Прежде всего обратим внимание на то, как начинается большинство романов. Уже к "Турецкому гамбиту" выкристаллизовывается определенная схема. Как правило, в начале обязательно приводится какой-нибудь квазиисторический документ, чаще всего газетная статья "той эпохи", погружающая читателя непосредственно в историю (в "Азазеле" для этой цели еще было достаточно просто указания даты начала повествования понедельник, тринадцатое). Затем автор кратко описывает личную историю того персонажа, чьими глазами предлагает читателю смотреть на мир. А потом следует самое интересное.

Сборник эссе, интервью, выступлений, писем и бесед с литераторами одного из самых читаемых современных американских писателей. Каждая книга Филипа Рота (1933-2018) в его долгой – с 1959 по 2010 год – писательской карьере не оставляла равнодушными ни читателей, ни критиков и почти неизменно отмечалась литературными наградами. В 2012 году Филип Рот отошел от сочинительства. В 2017 году он выпустил собственноручно составленный сборник публицистики, написанной за полвека с лишним – с I960 по 2014 год. Книга стала последним прижизненным изданием автора, его творческим завещанием и итогом размышлений о литературе и литературном труде.

Проблемой номер один для всех без исключения бывших республик СССР было преодоление последствий тоталитарного режима. И выбор формы правления, сделанный новыми независимыми государствами, в известной степени можно рассматривать как показатель готовности страны к расставанию с тоталитаризмом. Книга представляет собой совокупность «картинок некоторых реформ» в ряде республик бывшего СССР, где дается, в первую очередь, описание институциональных реформ судебной системы в переходный период. Выбор стран был обусловлен в том числе и наличием в высшей степени интересных материалов в виде страновых докладов и ответов респондентов на вопросы о судебных системах соответствующих государств, полученных от экспертов из Украины, Латвии, Болгарии и Польши в рамках реализации одного из проектов фонда ИНДЕМ.

Вопреки сложившимся представлениям, гласность и свободная полемика в отечественной истории последних двух столетий встречаются чаще, чем публичная немота, репрессии или пропаганда. Более того, гласность и публичность не раз становились триггерами серьезных реформ сверху. В то же время оптимистические ожидания от расширения сферы открытой общественной дискуссии чаще всего не оправдывались. Справедлив ли в таком случае вывод, что ставка на гласность в России обречена на поражение? Задача авторов книги – с опорой на теорию публичной сферы и публичности (Хабермас, Арендт, Фрейзер, Хархордин, Юрчак и др.) показать, как часто и по-разному в течение 200 лет в России сочетались гласность, глухота к политической речи и репрессии.

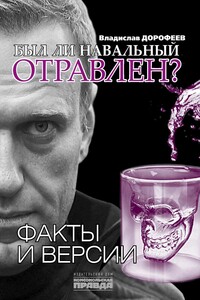

В рамках журналистского расследования разбираемся, что произошло с Алексеем Навальным в Сибири 20–22 августа 2020 года. Потому что там началась его 18-дневная кома, там ответы на все вопросы. В книге по часам расписана хроника спасения пациента А. А. Навального в омской больнице. Назван настоящий диагноз. Приведена формула вещества, найденного на теле пациента. Проанализирован политический диагноз отравления. Представлены свидетельства лечащих врачей о том, что к концу вторых суток лечения Навальный подавал признаки выхода из комы, но ему не дали прийти в сознание в России, вывезли в Германию, где его продержали еще больше двух недель в состоянии искусственной комы.

К сожалению не всем членам декабристоведческого сообщества удается достойно переходить из административного рабства в царство научной свободы. Вступая в полемику, люди подобные О.В. Эдельман ведут себя, как римские рабы в дни сатурналий (праздник, во время которого рабам было «все дозволено»). Подменяя критику идей площадной бранью, научные холопы отождествляют борьбу «по гамбургскому счету» с боями без правил.