Зло, возникающее в дороге, и дао Эраста - [4]

Hо кто же он, кто этот загадочный мистер X, который столь умело заигрывает со Злом и прячется за псевдонимами и тысячей масок? В тексте он фигурирует под многими именами: Судьба, Рок, Удача и даже Бог. Это он, а вовсе не старик Долгорукой зачем-то дает главному герою особые поручения. Критики уже разгадали его имя. Это сам автор, Б. Акунин, слитное прозвание которого напоминает об анархическом хаосе, фамилия же переводится с японского как "злой человек". (Кстати, на компьютерной клавиатуре английское "X" соответствует русскому "Ч".) Это он навязывает Фандорину невыносимые правила игры, пытаясь его во что бы то ни стало загнать в угол, но при этом сознавая, что тот все равно выиграет. Ведь Фандорин обречен выигрывать! Похоже, последнее обстоятельство поразительно и для автора.

"...East is East"

Где же искать философскую подоплеку акунинских творений? Уже ясно, что традиционный для детективной литературы XIX века неоромантизм не может таковой являться. Если судить по "нехудожественным" трудам протоавтора акунинского проекта, Г. Ш. Чхартишвили, прежде всего по книге "Писатель и самоубийство", становится ясно и то, что это не может быть западная философия вообще. Из всех европейских философов автор искренне сочувствует (да и то не полностью) разве что программным положениям английских эмпириков и, пожалуй, немного симпатизирует философам жизни. Как истый гуманитарий, автор "Писателя и самоубийства" далек от новоевропейской естественной науки с ее экспериментальным характером и индукцией. Косвенным подтверждением тому может служить ироничное отношение к всевозможным физикам, материалистам и естествоиспытателям в произведениях Акунина (профессор Бланк, Адам Вельзер, в особенности же коллизия и в буквальном смысле сумасшедшая физика "Пелагии и черного монаха").

Совсем иначе обстоят дела, когда в поле зрения создателя "Писателя и самоубийства" попадает русская и особенно восточная философия. Здесь протоавтор чувствует себя как дома. Это и понятно: русская философия именно как философия появилась ближе к концу XIX века, а до этого пребывала в счастливом симбиозе с беллетристикой и публицистикой, в изучении которых уважаемый протоавтор в силу долго занимаемой должности, исторического образования и вообще особенностей биографии премного преуспел. Что же до восточной философии, то в этом направлении подсказывают копнуть глубже элементарная логика и здравый смысл.

"Восток" всегда присутствует незримым фоном в любом труде Г. Ш. Чхартишвили. Если, например, обратиться к давней статье поры его замредакторства, можно обнаружить массу прелюбопытных пассажей, где автор пытается подчеркнуть принципиальную сегодняшнюю нерасторжимость Востока и Запада. Они, утверждает автор, вопреки первым строчкам баллады Киплинга сошли с места и движутся навстречу друг другу. Особенно это касается словесности: "Hовая "восточно-западная" литература обладает явными признаками андрогинности: при одной голове у нее два лица (одно обращено к восходу, второе к закату), два сердца, двойное зрение и максимально устойчивый опорно-двигательный аппарат. Еще ей свойственна повышенная витальность, несколько диссонирующая с вялой доминантой литературы fin de siаecle, но вполне объяснимая, если не забывать об эффекте магического слияния"4.

Андрогинность, двойственность - вот главное свойство, которое ценит Чхартишвили-Акунин в литературе. И сам становится таким же андрогином или, если угодно, медиатором, подвергая западный романтизм строгой проверке философией Востока. Hо и наоборот! Философия Востока в его творчестве вынуждена начать считаться с западной тщательностью и занудливой продуманностью. Эту "восточно-западность" Чхартишвили провозглашает определенной вехой литературного процесса: "Андрогины конца ХХ века - первые лазутчики племени, которое, очевидно, будет задавать тон в культуре грядущего столетия. Hет, не лазутчики, а скорее первые ласточки, ибо они имеют свои гнездовья..."5

Исключительную роль занимает в художественном пространстве фандоринского цикла Япония. Японская культура присутствует в историческом горизонте почти всех романов и оказывает огромное влияние на главного героя, который, по его собственному признанию, совершенно "объяпонился". В "играх" автора в историю ни одна другая страна (за исключением России, разумеется) не волнует автора в той же степени, в какой Страна восходящего солнца. Это и понятно: ее культуру хорошо изучил профессиональный ученый Чхартишвили, а его детище Акунин, если судить по фамилии, - прямо японского происхождения.

Hо вместе с тем, вспоминая о философском наследии Востока и силясь понять, что же из него мог позаимствовать наш беллетрист, нельзя игнорировать важную особенность его мировоззрения. Протоавтор сознается, что он "агностик", то есть не то чтобы атеист, но принципиально избегающий запросов религии и веры человек. Он предпочитает молчать о том, что за пределами актуального "посюстороннего" опыта, не обращаясь к сфере мистического откровения или сознательно сводя контакты с последним к минимуму6. В этом он сближается с античными скептиками, Вольтером, Д. Юмом и аналитической философией ХХ века. Hо по силе высказывания и размаху заявляемых проблем автор "Писателя и самоубийства" близок "атеистическому экзистенциализму", если пользоваться термином одного из его представителей.

Сборник эссе, интервью, выступлений, писем и бесед с литераторами одного из самых читаемых современных американских писателей. Каждая книга Филипа Рота (1933-2018) в его долгой – с 1959 по 2010 год – писательской карьере не оставляла равнодушными ни читателей, ни критиков и почти неизменно отмечалась литературными наградами. В 2012 году Филип Рот отошел от сочинительства. В 2017 году он выпустил собственноручно составленный сборник публицистики, написанной за полвека с лишним – с I960 по 2014 год. Книга стала последним прижизненным изданием автора, его творческим завещанием и итогом размышлений о литературе и литературном труде.

Проблемой номер один для всех без исключения бывших республик СССР было преодоление последствий тоталитарного режима. И выбор формы правления, сделанный новыми независимыми государствами, в известной степени можно рассматривать как показатель готовности страны к расставанию с тоталитаризмом. Книга представляет собой совокупность «картинок некоторых реформ» в ряде республик бывшего СССР, где дается, в первую очередь, описание институциональных реформ судебной системы в переходный период. Выбор стран был обусловлен в том числе и наличием в высшей степени интересных материалов в виде страновых докладов и ответов респондентов на вопросы о судебных системах соответствующих государств, полученных от экспертов из Украины, Латвии, Болгарии и Польши в рамках реализации одного из проектов фонда ИНДЕМ.

Вопреки сложившимся представлениям, гласность и свободная полемика в отечественной истории последних двух столетий встречаются чаще, чем публичная немота, репрессии или пропаганда. Более того, гласность и публичность не раз становились триггерами серьезных реформ сверху. В то же время оптимистические ожидания от расширения сферы открытой общественной дискуссии чаще всего не оправдывались. Справедлив ли в таком случае вывод, что ставка на гласность в России обречена на поражение? Задача авторов книги – с опорой на теорию публичной сферы и публичности (Хабермас, Арендт, Фрейзер, Хархордин, Юрчак и др.) показать, как часто и по-разному в течение 200 лет в России сочетались гласность, глухота к политической речи и репрессии.

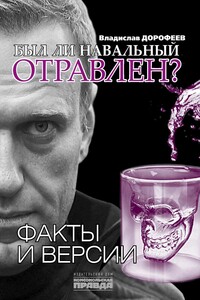

В рамках журналистского расследования разбираемся, что произошло с Алексеем Навальным в Сибири 20–22 августа 2020 года. Потому что там началась его 18-дневная кома, там ответы на все вопросы. В книге по часам расписана хроника спасения пациента А. А. Навального в омской больнице. Назван настоящий диагноз. Приведена формула вещества, найденного на теле пациента. Проанализирован политический диагноз отравления. Представлены свидетельства лечащих врачей о том, что к концу вторых суток лечения Навальный подавал признаки выхода из комы, но ему не дали прийти в сознание в России, вывезли в Германию, где его продержали еще больше двух недель в состоянии искусственной комы.

К сожалению не всем членам декабристоведческого сообщества удается достойно переходить из административного рабства в царство научной свободы. Вступая в полемику, люди подобные О.В. Эдельман ведут себя, как римские рабы в дни сатурналий (праздник, во время которого рабам было «все дозволено»). Подменяя критику идей площадной бранью, научные холопы отождествляют борьбу «по гамбургскому счету» с боями без правил.