Жизнь прожить... - [7]

10

Новая книга замечательного русского поэта, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии, фронтовика Егора Исаева включает лучшие стихотворения из разных сборников автора 80-90-х годов прошлого века, маленькие поэмы и, конечно, новые стихи, написанные в начале этого века. Поэт по-прежнему в форме — это, значит, болеет душой за всё, что дарят человеку сама природа и разум и что человек порой легкомысленно и слепо разрушает в себе и вокруг себя. Поэтический язык мастера философичен и афористичен, выразителен и полон яркого оптимистического чувства.

Впервые пишу здесь. Авторство принадлежит только мне. Немного обо мне и моей семье, и конечно же поэзия в виде стихов. Читайте и наслаждайтесь. Просьба не ругайте молодого автора и писателя.

«Я знала, что многие нам завидуют, еще бы – столько лет вместе. Но если бы они знали, как мы счастливы, нас, наверное, сожгли бы на площади. Каждый день я слышала: „Алка, я тебя люблю!” Я так привыкла к этим словам, что не могу поверить, что никогда (какое слово бесповоротное!) не услышу их снова. Но они звучат в ночи, заставляют меня просыпаться и не оставляют никакой надежды на сон…», – такими словами супруга поэта Алла Киреева предварила настоящий сборник стихов.

Трудовая жизнь Николая Постарнака началась в Краснодаре. Первые строки родились на строительных лесах. Затем, в 1962 году, стихи появились в альманахе «Кубань». Книжка «Обыкновенный день» — результат долгих лет творческого роста поэта на Кубани, на Крайнем Севере. Однако его стихи интересны не только географическим разнообразием — они удивительно искренни, потому что продиктованы жизнью и написаны самостоятельной рукой.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга лирики известного поэта Константина Ваншенкина «Женщина за стеной» состоит из двух частей: «Щека к щеке» (новые стихи) и «Фрагмент» (из прежних книг).

…Мне многое нравится в поэтической работе молодой сибирячки Светланы Кузнецовой. Мне по душе ее лирические раздумья, любовь к русской природе, мне нравятся ее поиски самоцветного слова.Александр Прокофьев.

Повесть из сборника «лучших произведений советских писателей о сегодняшнем дне Советских Вооруженных Сил, о воинской службе в мирное время». Посвящена подводникам.

В сборник включены повести и рассказы антирелигиозного содержания. Среди авторов — В. Тендряков, В. Беляев, Н. Евдокимов, А. Фитрат, Ю. Казаков и другие. Из предисловия читатель узнает о той реакционной роли, которую играют люди, фанатично исповедующие те или иные религиозные культы, о торжестве строгого научно-материалистического взгляда на религию в нашей стране.

Роман рассказывает о послевоенной жизни школьной молодежи в Западной Украине. В жизни героев романа все обострено: война кончилась, а звучат еще выстрелы бандеровцев; через город проходят траурные процессии: хоронят убитых украинскими националистами людей. Всё в ребячьей жизни серьезно, порой — опасно, а каждая победа — яркая радость. Отсканировано и обработано: https://vk.com/biblioteki_proshlogo.

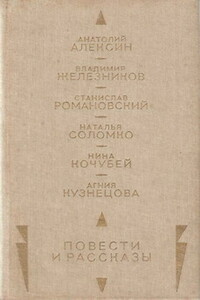

Сборник рассказов Станислава Романовского о жизни сельских ребят:Красный бакен.Певчая гора.Подснежники.Стихотворение.Отлунье.Парус.