Жизнь Атиши - [4]

Переводчик отправился с семьюстами золотыми монетами и шестью попутчиками. Царь сопровождал его в течение нескольких дней, и, перед тем как покинуть Нагцо, напомнил сказать Атише: «Это последнее золото в Тибете, и мой дядя был последним великим человеком Тибета. Если у него есть хоть какое-то сострадание к другим, он должен прийти. Если варвары Тибета имеют такой интерес к Дхарме, а он нет, тогда буддизм, несомненно, ослабнет и больше надеться не на что!» Затем царь возвратился в свой дворец.

По пути в Индию посланники встретили мальчика, который спросил о цели их путешествия. Когда ему ответили, он очень обрадовался и сказал: «Ваш поиск увенчается успехом, если вы всегда будете повторять эту молитву: “Я поклоняюсь и следую в надежном направлении Авалокитешвары. Я прошу, чтобы Дхарма Победоносного процветала в Тибете”». Когда его спросили, кто он, мальчик сказал, что они узнают, когда придет время.

В конце концов поздней ночью путешественники достигли уединенного монастырского университета Викрамашилы и сделали привал возле ворот. В комнате над воротами жил Гьяцонсенг, тибетец, который сопровождал царя Еше О во второй миссии. Услышав людей, говорящих на его родном языке, удивленный Гьяцонсенг посмотрел вниз, увидел группу, расположившуюся около ворот и спросил, зачем они пришли. Тибетцы взволновано рассказали свою историю и даже раскрыли, что на самом деле целью их миссии было пригласить Атишу в Тибет. Гьяцонсенг предупредил их, чтобы они не говорили о своей цели так откровенно. Он посоветовал им оставить золото с мальчиком, караулящим ворота, а к нему прийти утром. Путешественники так и сделали, а маленький мальчик сказал им, чтобы они отдыхали и доверились ему.

На следующий день рано утром мальчик разбудил их и спросил, зачем они пришли. Когда они все рассказали, он сердито ответил: «Вы, тибетцы, слишком много говорите! Вы должны хранить это в тайне, иначе у вас будут препятствия. Важные вещи должны делаться не в спешке, а медленно, осторожно и в тайне». Затем он вернул им золотые монеты и провел через огромные монастырские владения.

По пути путники встретили старика, который поприветствовал их и спросил, откуда они и зачем пришли. Снова они не попытались ничего скрыть, и старик поругал их: «Если вы продолжите так же опрометчиво, вы никогда не достигните цели. Не рассказывайте о своем намерении никому, кроме Атишы». Затем он предложил показать им комнату Гьяцонсенга. Хотя старик медленно шел с посохом, никто не мог поспеть за ним, так как он тоже, как и маленькие мальчики, с которыми они встречались раньше, был эманацией Авалокитешвары, наблюдающего за их миссией.

Тибетцы разработали план действий. Гьяцонсенг посоветовал им говорить, что они пришли изучать санскрит: «Наш старший настоятель монастыря, старейшина Ратнакара, – руководитель Атиши и очень высоко его ценит. Если он услышит о вашем настоящем намерении, он позаботиться о том, чтобы вы даже никогда не встретили Атишу».

Следующим утром они явились к настоятелю монастыря и подарили ему половину своих золотых монет. Они сказали, что в прошлом много их земляков отправилось в Индию, чтобы пригласить в Тибет таких образованных мастеров, как Атиша. Однако они пришли обучаться, чтобы самим получить образование. Достопочтенный старейшина, почувствовав огромное облечение, сказал: «Конечно, учитесь. Не поймите меня превратно. Дело не в том, что у меня нет сострадания к Тибету, просто среди наших учителей Атиша – мастер с особенно высоким постижением, особенно если речь идет о бодхичитте. Если он покинет Индию, нет надежды, что учения Будды сохранятся на их родине». Тем не менее, настоятель был все еще очень недоверчив к этим иностранцам и воспрепятствовал их встрече с Атишей.

Тибетцы, уверенные, что их уловка сработала, начали посещать уроки, намереваясь выжидать какое-то время. По прошествии нескольких месяцев состоялась важная монастырская церемония. Так как все были обязаны присутствовать, путешественники надеялись, что наконец они на мгновение увидят Атишу. Они ждали, наблюдая, как съезжались многие великие мастера. Некоторые, подобно знаменитому Наропе, пришли в окружении огромной свиты. Перед другими шли слуги с цветами и благовониями. Наконец прибыл Атиша. Он был одет в старое оборванное одеяние, а к его поясу были привязаны ключи от молельной комнаты и склада. Тибетцы были чрезвычайно разочарованы его невыразительным видом и спросили Гьяцонсенга, могут ли они пригласить другого, более впечатляющего мастера. Гьяцонсенг сказал им: «Нет, у Атишы особые близкие связи с Тибетом, и, несмотря на его вид, он единственный, кого вы можете позвать».

В конце концов тайная встреча состоялась. Нагцо одарил Атишу золотыми монетами, сложенными на круглой тарелке для подношения мандалы, и рассказал ему историю об упадке святой Дхармы в Тибете. Рассказывая о самопожертвовании царя Еше О и повторяя слова дяди и племянника, Нагцо умолял Атишу пойти с ними.

Атиша сказал им, что они очень добры и он не сомневается в том, что те тибетские цари на самом деле бодхисаттвы. Атиша сказал, что понимает, какие беды постигли Страну снегов, и поступок царя его искренне восхищает, но тибетцы должны понять: он уже в возрасте и у него много обязанностей в качестве хранителя монастырского склада. Он надеется, что их золото можно будет вернуть и посланники смогут отправиться домой. «Однако, – сказал он им, – я должен посоветоваться с моим личным йидамом».

Тибетский перевод санскритского слова «мандала» буквально означает «то, что окружает центр». «Центр» несет в себе значение, а то, что его окружает, — мандала, является представленным в форме круга символом, который выражает это значение. Хотя не все мандалы имеют круглую форму.Мандалы бывают разных типов, они используются в буддизме для различных целей, как в практиках уровня сутры, так и в тантрических практиках. Давайте рассмотрим некоторые из типов мандалы.Оригинал страницы: www.berzinarchives.com/web/ru/archives/advanced/tantra/level1_getting_started/meaning_use_mandala.html.

Я думаю, что для каждого из нас будет полезно обсудить основные проблемы, которые могут быть общими для многих людей, пытающихся следовать практическому подходу к Дхарме, а именно сложности с принятием учителя или с признанием необходимости в учителе, сложности, связанные с тантрой, и так далее.Оригинал страницы: www.berzinarchives.com /web/x/nav/group.html_596645656.html.

Буддийская литература и устная традиция содержат многочисленные примеры, как сознание путешествует в тонкой форме вне грубого тела. Такие же явления были замечены на Западе, где их зачастую называют «астральными путешествиями». Хотя сложно сопоставить этот опыт и отождествлять отдельные случаи, встречающиеся в одной культуре, с тем, что описано в другой культуре, используя классификацию, принятую в последней, все же может быть полезным перечислить некоторые разновидности этих явлений, как они встречаются в буддийских традициях Индии и Тибета.Оригинал текста: www.berzinarchives.com /web/ru/archives/approaching_buddhism/introduction/extra_bodily_states.html.

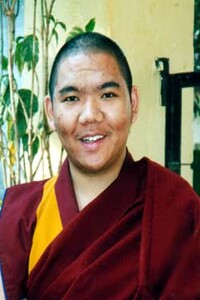

Оригинал страницы: www.berzinarchives.com/web/ru/archives/approaching_buddhism/teachers/tsenzhab_serkong_rinpoche/portrait_serkong_rinpoche.html.

Буддизм в Восточном Туркестане (кит. Синьцзан) имеет долгую историю. В I веке до н.э. буддизм пришел из Индии в Хотан, распространясь вдоль южной границы пустыни Такла-Макан. Хотанцы были иранским народом. Спустя несколько столетий в Индии появилась традиция махаяны, и Хотан вскоре стал центром махаянского буддизма.Оригинал статьи: www.berzinarchives.com /web/ru/archives/study/history_buddhism/buddhism_central_asia/history_east_turkestan_buddhism.html.

Оригинал страницы: www.berzinarchives.com/web/ru/archives/sutra/level3_lojong_material/general/dealing_jealousy.html.

Отношения двух начал, этнографических и бытовых, входивших в состав Великого княжества Литовского, попытки к их взаимному сближению и взаимное их воздействие друг на друга составляют главный интерес истории Великого княжества Литовского в указанный период времени. Воспроизведение условий, при которых слагалась в это время общественная жизнь Великого княжества Литовского, насколько это возможно при неполноте и разрозненности дошедших до нас источников, и составит предмет настоящего исследования.

Книга известного советского археолога В. А. Ранова продолжает тему, начатую Г. Н. Матюшиным в книге «Три миллиона лет до нашей эры» (М., Просвещение, 1986). Автор рассказывает о становлении первобытного человека и развитии его орудий труда, освещает новейшие открытия археологов. Выдвигаются гипотезы о путях расселения человека по нашей планете, описываются раскопки самых древних стоянок на территории СССР. Книга предназначена для учащихся, интересующихся археологией и историей.

Книга рассказывает о крупнейших крестьянских восстаниях второй половины XIV в. в Китае, которые привели к изгнанию чужеземных завоевателей и утверждению на престоле китайской династии Мин. Автор характеризует политическую обстановку в Китае в 50–60-х годах XIV в., выясняет причины восстаний, анализирует их движущие силы и описывает их ход, убедительно показывает феодальное перерождение руководящей группировки Чжу Юань-чжана.

Александр Андреевич Расплетин (1908–1967) — выдающийся ученый в области радиотехники и электротехники, генеральный конструктор радиоэлектронных систем зенитного управляемого ракетного оружия, академик, Герой Социалистического Труда. Главное дело его жизни — создание непроницаемой системы защиты Москвы от средств воздушного нападения — носителей атомного оружия. Его последующие разработки позволили создать эффективную систему противовоздушной обороны страны и обеспечить ее национальную безопасность. О его таланте и глубоких знаниях, крупномасштабном мышлении и внимании к мельчайшим деталям, исключительной целеустремленности и полной самоотдаче, умении руководить и принимать решения, сплачивать большие коллективы для реализации важнейших научных задач рассказывают авторы, основываясь на редких архивных материалах.

Что же означает понятие женщина-фараон? Каким образом стал возможен подобный феномен? В результате каких событий женщина могла занять египетский престол в качестве владыки верхнего и Нижнего Египта, а значит, обладать безграничной властью? Нужно ли рассматривать подобное явление как нечто совершенно эксклюзивное и воспринимать его как каприз, случайность хода истории или это проявление законного права женщин, реализованное лишь немногими из них? В книге затронут не только кульминационный момент прихода женщины к власти, но и то, благодаря чему стало возможным подобное изменение в ее судьбе, как долго этим женщинам удавалось удержаться на престоле, что думали об этом сами египтяне, и не являлось ли наличие женщины-фараона противоречием давним законам и традициям.

От издателя Очевидным достоинством этой книги является высокая степень достоверности анализа ряда важнейших событий двух войн - Первой мировой и Великой Отечественной, основанного на данных историко-архивных документов. На примере 227-го пехотного Епифанского полка (1914-1917 гг.) приводятся подлинные документы о порядке прохождения службы в царской армии, дисциплинарной практике, оформлении очередных званий, наград, ранений и пр. Учитывая, что история Великой Отечественной войны, к сожаления, до сих пор в значительной степени малодостоверна, автор, отбросив идеологические подгонки, искажения и мифы партаппарата советского периода, сумел объективно, на основе архивных документов, проанализировать такие заметные события Великой Отечественной войны, как: Нарофоминский прорыв немцев, гибель командарма-33 М.Г.Ефремова, Ржевско-Вяземские операции (в том числе "Марс"), Курская битва и Прохоровское сражение, ошибки при штурме Зееловских высот и проведении всей Берлинской операции, причины неоправданно огромных безвозвратных потерь армии.