Живой обелиск - [11]

— Все-таки Леуан распространил в ауле слух о том, почему Хадо отказался от председательской «Волги»: дескать, хочет использовать старый самосвал для халтуры…

— Удивительно не то, что Леуан хотел из тебя сделать стременщика, — вставил я после длительной паузы, — а как он до сих пор удержался во главе правления колхоза!

— Он — ветеран… — сухо сказал Заур.

— Видишь ли, Миха! Чтоб решиться идти напролом, нужно иметь такое лицо, как у дяди Леуана, иначе совесть не позволит… — осекся Хадо. — Неужели, говорит, тебя не тянет к родному колхозу, где захоронены кости твоего старого отца? Кстати, говорит, мы поставим Кимыцу памятник из лабрадорского темно-серого камня. Он говорил, а перед моими глазами стоял лакированный гроб… Сволочь, как будто меня хлыстом огрел! Ты уж не кори меня, Миха.

— А я тебя не корю, Хадо! Посмотри, вот! — показал я ему синеватый шрам, прорезавший лицо Заура наискось от правой скулы до самого виска.

Может, лучше было слушать Хадо молча и не вспоминать при нем о боли, которую он сам же разбередил своей притчей? Он остановил машину, в его чистых, наивных глазах горело детское любопытство. Я дал себе зарок — больше не спрашивать ни о чем. Пусть спрашивает сам!

— Что это? — вырвалось у Хадо.

— Чепуха! Езжай, Хадо! — хотел отмахнуться Заур.

Но Хадо стоял и ждал.

— Хадо, ты знаешь смысл осетинского слова «талат»?

Хадо посмотрел на меня с удивлением.

— Талат — это насильственный угон скота… Так, по-моему, угоняли скот насильники с покоренных земель, — сказал он.

— Не надо об этом, Миха! — прошептал Заур, и я заметил, как у него посинел шрам.

— Надо, Заур! Езжай, Хадо, я расскажу тебе о талате Леуана!

— О талате Леуана?

— Да, о талате Леуана! То, что надо платить сельскохозяйственные налоги, знали все, но если человеку нечем платить, то государство прощает ему и протягивает руку помощи… — Я говорил как-то несвязно, сумбурно. — В сорок третьем году тебе, Хадо, было всего пять-шесть лет, а нам с Зауром по четырнадцать. У тебя в памяти ничего не осталось, а мы с Зауром помним голод, страх и талат Леуана.

— Не надо, Миха! — потирал посиневший шрам Заур.

— Ты сам знаешь, Хадо: у нас не принято запрягать коров в плужную упряжь, но война наложила руку на всех и на все и заставила пахать на коровах, единственных коровах, согнанных со дворов колхозников. Плугарями были женщины, потому что в ауле не осталось мужчин. Леуан работал тогда председателем сельсовета и разъезжал на рослом рысаке. Как-то он приехал в Уалхох с двумя погонщиками скота. На боку пистолет. Длинный хлыст в правой руке, на кончике хлыста свинцовые шарики болтаются… Чего греха таить, была причина для приезда Леуана: кое-кто опоздал с уплатой налогов. Леуан не умел прощать… Он и погнал последнюю скотину наших аульчан в талат. Никогда не забуду плач Марии Хугаты, жены больного Поре. Она встала перед рысаком Леуана на колени и, скрестив руки на груди, умоляла: «Не угоняй, Леуан, мою единственную корову. Не оставляй моих детей и больного Поре без кормилицы. Ведь мы тоже сына отдали фронту! Пожалей нас, Леуан!» Он замахнулся на нее своим хлыстом со свинцовыми шариками… Мы были поблизости, и, когда Заур подставил себя под свистящий хлыст, я тоже встал рядом. «Не бейте ее, дядя Леуан!» Куда там! Леуан рассвирепел еще сильнее: мол, как эти щенки посмели стать поперек дороги. «Щ-щ-щенки!» Я уже не разобрал, был это свист хлыста или зловещее шипение самого Леуана… «Щ-щ-щенки!» У меня и сейчас шипит в ушах это слово. Конец обогнувшего меня хлыста своими свинцовыми шариками угодил в лицо Заура… Нет, Заур, об этом Хадо должен знать, но я удивляюсь, как Леуан простил Хадо, когда он ему предложил ехать в кузове самосвала? Он же прощать не умеет!

Хадо вздрогнул, рука стиснула руль.

— Заур, я разболтался и совсем забыл спросить: что ты решил делать с дубом дедушки Бибо? — перевел он разговор.

Заур молча пожевывал капроновую бечевку войлочной шляпы… Хадо внезапно затормозил. Он остановил свою машину под огромным дубом с мощной темно-зеленой кроной и выскочил из кабины. Заур остался сидеть в кабине.

— Вот он… — сказал Заур как во сне.

Я знал, что это был дуб дедушки Бибо, но впервые услышал, что с ним нужно было что-то делать. Я видел сквозь заляпанное ветровое стекло сникшую фигуру Хадо. Он шел медленным шагом, с шапкой в левой руке. Так идут в Осетии плакальщицы, приехавшие из далеких аулов в дом усопшего. Хадо остановился перед иссеченным ветром мозолистым стволом старого дуба. «Миха, неужели наше прошлое состоит из одной грусти? Неужели жизнь так беспощадна, что все время будет напоминать о былой грусти и скорби?» Я уже видел Хадо таким у могилы дяди Гарси.

— Заур, что там? — спросил я.

— Там дуб, о котором спрашивал Хадо. — Голос Заура был каким-то тусклым, бесцветным…

III. АСИНЕТ

Не отрываясь я смотрел на водохранилище. Оно блестело, словно солнце, упавшее в глубокую чащу, окруженную высокими горами. Из водохранилища река с шумом врывалась в тоннель, прорытый под основанием горы Иально. Блестящая лента шоссе ныряла в глубокие ущелья; дорога, обвивающая гору, виднелась в узкой прорези, как засечка. Как-то Заур эту часть шоссе назвал конской подковой; она была замкнута с одной стороны. «Дай мне срок, Астаноглы, и я сомкну эту подкову, чтобы наши аульчане могли добираться на машинах прямо с проселочной дороги до самого районного центра!» — обещал он.

Открывающая книгу Бориса Ямпольского повесть «Карусель» — романтическая история первой любви, окрашенной юношеской нежностью и верностью, исполненной высоких порывов. Это своеобразная исповедь молодого человека нашего времени, взволнованный лирический монолог.Рассказы и миниатюры, вошедшие в книгу, делятся на несколько циклов. По одному из них — «Волшебный фонарь» — и названа эта книга. Здесь и лирические новеллы, и написанные с добрым юмором рассказы о детях, и жанровые зарисовки, и своеобразные рассказы о природе, и юморески, и рассказы о животных.

В сборник вошли лучшие произведения Б. Лавренева — рассказы и публицистика. Острый сюжет, самобытные героические характеры, рожденные революционной эпохой, предельная искренность и чистота отличают творчество замечательного советского писателя. Книга снабжена предисловием известного критика Е. Д. Суркова.

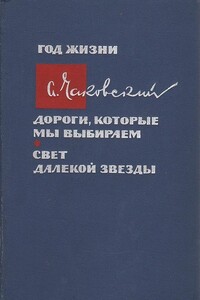

Пафос современности, воспроизведение творческого духа эпохи, острая постановка морально-этических проблем — таковы отличительные черты произведений Александра Чаковского — повести «Год жизни» и романа «Дороги, которые мы выбираем».Автор рассказывает о советских людях, мобилизующих все силы для выполнения исторических решений XX и XXI съездов КПСС.Главный герой произведений — молодой инженер-туннельщик Андрей Арефьев — располагает к себе читателя своей твердостью, принципиальностью, критическим, подчас придирчивым отношением к своим поступкам.

В книгу лауреата Государственной премии РСФСР им. М. Горького Ю. Шесталова пошли широко известные повести «Когда качало меня солнце», «Сначала была сказка», «Тайна Сорни-най».Художнический почерк писателя своеобразен: проза то переходит в стихи, то переливается в сказку, легенду; древнее сказание соседствует с публицистически страстным монологом. С присущим ему лиризмом, философским восприятием мира рассказывает автор о своем древнем народе, его духовной красоте. В произведениях Ю. Шесталова народность чувствований и взглядов удачно сочетается с самой горячей современностью.

«Старый Кенжеке держался как глава большого рода, созвавший на пир сотни людей. И не дымный зал гостиницы «Москва» был перед ним, а просторная долина, заполненная всадниками на быстрых скакунах, девушками в длинных, до пят, розовых платьях, женщинами в белоснежных головных уборах…».