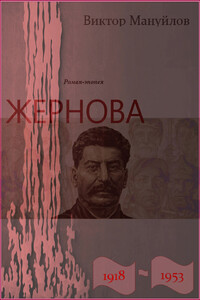

Жернова. 1918–1953. Обреченность - [4]

Все это Возницын схватил наметанным глазом художника, улыбнулся и шагнул навстречу гостю, протягивая руку. И Задонов улыбнулся ему широко и открыто, они обнялись, хотя никогда не были друзьями, а познакомились более года назад в Москве на вручении Сталинских премий. Правда, потом был вечер, проведенный вместе в ресторане гостиницы «Москва», в шумной компании литераторов и художников. Сидели рядом, разговорились и почувствовали, что между ними есть много общего, соединяющего. Там же Возницын пригласил Задонова к себе, если тот окажется в Ленинграде, предложил написать его портрет.

– А я уже успел познакомиться и с вашей очаровательной женой, и с вашими детьми. Только в мастерскую без вас меня не пустили, и правильно сделали, – говорил Задонов, улыбаясь и лукаво щурясь, в то время как Аннушка смущенно перебирала пальцами свой передник. – Поэтому можете себе представить, Александр Трофимович, с каким нетерпением я вас ожидал.

– Ничего, еще заглянем, Алексей Петрович. Непременно заглянем. Более того, мне будет интересно узнать ваше мнение о кое-каких моих картинах, которые еще никто не видел. Ну и… наш договор, надеюсь, остается в силе?

– Остается, остается! – воскликнул Алексей Петрович. – Я на старости лет стал таким честолюбивым, что сам на себя в зеркало наглядеться не могу и все мечтаю, чтобы мои портреты красовались везде и всюду, смущая нахальным взглядом добропорядочных гражданок. Уж вы, Александр Трофимыч, будьте так добры и придайте моему взгляду что-нибудь этакое вольтеровско-бонапартовское, но с обязательной примесью чего-нибудь нижегородского. Иначе и мне и вам несдобровать: тут же зачислят в космополиты, в какие-нибудь антифобии.

– Все будет, как вы хотите, Алексей Петрович, – поддакивал Возницын, широко улыбаясь. Ему нравилась эта раскованность и даже некоторая развязность Задонова, не переходящая, однако, границ приличия, его смелые суждения обо всем, сдобренные иронией, свидетельствующие об уме и большой эрудиции, чего так не хватало самому Возницыну.

В мастерской, где на станках стояло несколько холстов с законченными или недоконченными работами, Алексей Петрович сразу выделил блокадников, остановился перед ними и долго вглядывался в испитые лица людей. Он то приближался к картине, то отходил от нее, затем повернулся к художнику, произнес:

– Я думаю, это будет сильная вещь, когда вы ее закончите.

– Вы считаете, что она не закончена? – удивился Александр проницательности писателя.

– А разве… Гм… Честно говоря, мне показалось, что здесь не хватает какого-то завершающего штриха. Что-нибудь такого… ну, как, например, юродивого у Сурикова в «Боярыне Морозовой»…

– Да-да! – воскликнул Возницын. – Именно юродивого. То есть, не его самого, а нечто благословляющее идущих на смерть. И вы знаете, Алексей Петрович, я как раз только полчаса назад об этом догадался, и не где-нибудь, а возле Исаакия! Увидел там молящуюся женщину и понял, чего не хватает моей картине, и кинулся домой…

– Но тут, должен вам заметить, нужна большая тонкость, имея в виду наши нынешние общественные пристрастия…

– Да, я вас понимаю, очень хорошо понимаю, – вторил Задонову Возницын, потирая руки. – Но ведь это и есть правда жизни. Разве не так?

– Так-то оно так, да есть и другая правда, и ее-то вам и сунут в нос, если вы… Впрочем, я уверен, что ваш талант найдет золотую середину и посрамит всех добровольных цензоров.

– Я постараюсь…

– Видимо, я пришел не вовремя, – произнес Задонов и, заметив протестующий жест художника, решительно заявил: – Давайте сделаем так: вы заканчивайте картину, а я к вам зайду дня через три-четыре. И не спорьте со мной: я слишком хорошо знаю, что такое схватить жар-птицу за хвост и упустить ее. Тем более что сегодня я не в форме: приехал вчера, и, как водится, встреча, застолье и все такое прочее. Я, признаться, даже не имел в виду заходить к вам именно сегодня. Так уж получилось, что вышел проветриться и оказался возле вашего дома. Так что беритесь за работу, и не мучайтесь никакими сомнениями… Впрочем, вот вам телефон моего номера в гостинице, как закончите, звоните.

И Возницын, проводив гостя, вернулся в мастерскую и взялся за кисти.

Глава 3

Алексей Петрович, покинув мастерскую Возницына, вышел на Невский проспект, посмотрел налево-направо и пошагал без всякой цели в сторону Адмиралтейства. Ему шли навстречу и обгоняли его плохо одетые люди, многие мужчины и женщины в телогрейках, в перешитых шинелях и еще бог знает в чем. Нынешний Ленинград мало походил на тот, который он помнил по довойне, хотя дома в центре почти не пострадали, а те, что пострадали, уже были восстановлены.

Зато изменились сами ленинградцы: из них будто выдавило прежний оптимизм, прежнюю интеллигентность, они будто сами не узнавали своего города и поэтому шли с опущенными головами и отсутствующим взглядом. Блокада все еще жила на улицах и площадях города не только оставшимися предупреждающими надписями на обшарпанных стенах домов, расковырянном асфальте и выщерблинах на булыжных мостовых, но и в промерзших душах его жителей. Выделялись те, кто вовремя покинул обреченный город, а теперь вернулся, не испытав того, что испытали выжившие в блокаду, но не своей одеждой, а раскованностью провидцев и победителей.

«Начальник контрразведки «Смерш» Виктор Семенович Абакумов стоял перед Сталиным, вытянувшись и прижав к бедрам широкие рабочие руки. Трудно было понять, какое впечатление произвел на Сталина его доклад о положении в Восточной Германии, где безраздельным хозяином является маршал Жуков. Но Сталин требует от Абакумова правды и только правды, и Абакумов старается соответствовать его требованию. Это тем более легко, что Абакумов к маршалу Жукову относится без всякого к нему почтения, блеск его орденов за военные заслуги не слепят глаза генералу.

«Настенные часы пробили двенадцать раз, когда Алексей Максимович Горький закончил очередной абзац в рукописи второй части своего романа «Жизнь Клима Самгина», — теперь-то он точно знал, что это будет не просто роман, а исторический роман-эпопея…».

"Шестого ноября 1932 года Сталин, сразу же после традиционного торжественного заседания в Доме Союзов, посвященного пятнадцатой годовщине Октября, посмотрел лишь несколько номеров праздничного концерта и где-то посредине песни про соколов ясных, из которых «один сокол — Ленин, другой сокол — Сталин», тихонько покинул свою ложу и, не заезжая в Кремль, отправился на дачу в Зубалово…".

«Молодой человек высокого роста, с весьма привлекательным, но изнеженным и даже несколько порочным лицом, стоял у ограды Летнего сада и жадно курил тонкую папироску. На нем лоснилась кожаная куртка военного покроя, зеленые — цвета лопуха — английские бриджи обтягивали ягодицы, высокие офицерские сапоги, начищенные до блеска, и фуражка с черным артиллерийским околышем, надвинутая на глаза, — все это говорило о рискованном желании выделиться из общей серой массы и готовности постоять за себя…».

«Все последние дни с границы шли сообщения, одно тревожнее другого, однако командующий Белорусским особым военным округом генерал армии Дмитрий Григорьевич Павлов, следуя инструкциям Генштаба и наркомата обороны, всячески препятствовал любой инициативе командиров армий, корпусов и дивизий, расквартированных вблизи границы, принимать какие бы то ни было меры, направленные к приведению войск в боевую готовность. И хотя сердце щемило, и умом он понимал, что все это не к добру, более всего Павлов боялся, что любое его отступление от приказов сверху может быть расценено как провокация и желание сорвать процесс мирных отношений с Германией.

«…Яков Саулович улыбнулся своим воспоминаниям улыбкой трехлетнего ребенка и ласково посмотрел в лицо Григорию Евсеевичу. Он не мог смотреть на Зиновьева неласково, потому что этот надутый и высокомерный тип, власть которого над людьми когда-то казалась незыблемой и безграничной, умудрился эту власть растерять и впасть в полнейшее ничтожество. Его главной ошибкой, а лучше сказать — преступлением, было то, что он не распространил красный террор во времени и пространстве, ограничившись несколькими сотнями представителей некогда высшего петербургского общества.

В чём причины нелюбви к Россиии западноевропейского этносообщества, включающего его продукты в Северной Америке, Австралии и пр? Причём неприятие это отнюдь не началось с СССР – но имеет тысячелетние корни. И дело конечно не в одном, обычном для любого этноса, национализме – к народам, например, Финляндии, Венгрии или прибалтийских государств отношение куда как более терпимое. Может быть дело в несносном (для иных) менталитете российских ( в основе русских) – но, допустим, индусы не столь категоричны.

Тяжкие испытания выпали на долю героев повести, но такой насыщенной грандиозными событиями жизни можно только позавидовать.Василий, родившийся в пригороде тихого Чернигова перед Первой мировой, знать не знал, что успеет и царя-батюшку повидать, и на «золотом троне» с батькой Махно посидеть. Никогда и в голову не могло ему прийти, что будет он по навету арестован как враг народа и член банды, терроризировавшей многострадальное мирное население. Будет осужден балаганным судом и поедет на многие годы «осваивать» колымские просторы.

В книгу русского поэта Павла Винтмана (1918–1942), жизнь которого оборвала война, вошли стихотворения, свидетельствующие о его активной гражданской позиции, мужественные и драматические, нередко преисполненные предчувствием гибели, а также письма с войны и воспоминания о поэте.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга представляет собой философскую драму с элементами романтизма. Автор раскрывает нравственно-психологические отношения двух поколений на примере трагической судьбы отца – японского пленного офицера-самурая и его родного русского любимого сына. Интересны их глубокомысленные размышления о событиях, происходящих вокруг. Несмотря на весь трагизм, страдания и боль, выпавшие на долю отца, ему удалось сохранить рассудок, честь, благородство души и благодарное отношение ко всякому событию в жизни.Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся философией жизни и стремящихся к пониманию скрытой сути событий.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Весна тридцать девятого года проснулась в начале апреля и сразу же, без раскачки, принялась за работу: напустила на поля, леса и города теплые ветры, окропила их дождем, — и снег сразу осел, появились проталины, потекли ручьи, набухли почки, выступила вся грязь и весь мусор, всю зиму скрываемые снегом; дворники, точно после строгой комиссии райсовета, принялись ожесточенно скрести тротуары, очищая их от остатков снега и льда; в кронах деревьев загалдели грачи, первые скворцы попробовали осипшие голоса, зазеленела первая трава.

«…Тридцать седьмой год начался снегопадом. Снег шел — с небольшими перерывами — почти два месяца, завалил улицы, дома, дороги, поля и леса. Метели и бураны в иных местах останавливали поезда. На расчистку дорог бросали армию и население. За январь и февраль почти ни одного солнечного дня. На московских улицах из-за сугробов не видно прохожих, разве что шапка маячит какого-нибудь особенно рослого гражданина. Со страхом ждали ранней весны и большого половодья. Не только крестьяне. Горожане, еще не забывшие деревенских примет, задирали вверх головы и, следя за низко ползущими облаками, пытались предсказывать будущий урожай и даже возможные изменения в жизни страны…».

"Снаружи ударили в рельс, и если бы люди не ждали этого сигнала, они бы его и не расслышали: настолько он был тих и лишен всяких полутонов, будто, продираясь по узкому штреку, ободрал бока об острые выступы и сосульки, осип от холода вечной мерзлоты, или там, снаружи, били не в звонкое железо, а кость о кость. И все-таки звук сигнала об окончании работы достиг уха людей, люди разогнулись, выпустили из рук лопаты и кайла — не догрузив, не докопав, не вынув лопат из отвалов породы, словно руки их сразу же ослабели и потеряли способность к работе.

В Сталинграде третий месяц не прекращались ожесточенные бои. Защитники города под сильным нажимом противника медленно пятились к Волге. К началу ноября они занимали лишь узкую береговую линию, местами едва превышающую двести метров. Да и та была разорвана на несколько изолированных друг от друга островков…