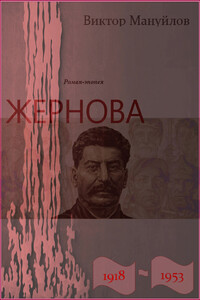

Жернова. 1918–1953. Обреченность - [32]

Тишина, зной, непрерывный звон сверчков, кузнечиков и всякой другой живности, в который вплетается незамысловатое пение маленькой птички с желтоватой грудкой, жестяной шелест кукурузы – и ни души, ни малейшего движения на всем видимом пространстве, точно все человеческое на нем вымерло, и я остался один-одинешенек.

Последний раз окинув взглядом лежащую передо мной панораму, я сворачиваю направо и вступаю под темный полог леса и сразу же мир съеживается до пределов, которые можно потрогать рукой или достичь брошенным камнем. В этом тесном мире мне знакомы все тропы, речные рукава, островки и небольшие озерки, в которых водятся толстые и ленивые пескари. Сюда мы часто приходим с бредешком, ловим рыбешку, какая попадется, а попадается в основном одна мелочь, лишь иногда зазевавшийся усач, или голавль, или даже форель. Но нам и мелочь в радость, мы ее тут же варим в котелке и съедаем с сухарями или кукурузными лепешками – ничего вкуснее на свете не бывает.

Солнце уже поднялось высоко, тень моя съежилась, кусаются мухи, комары, слепни. Я натираю себя, где только можно, соком листьев какого-то ядовитого дерева, и на какое-то время кровососы оставляют меня в покое. Но главное не листья, от которых потом по телу красные пятна, а движение: чем быстрее идешь, тем меньше кусают.

Вот и Молдовский мост. Он большой, железный, но по нему почти не ездят: настил из толстых досок во многих местах прогнил, доски шатаются под ногами, в дыры виден зеленовато-синий стремительный поток, несущийся к морю, пенные водовороты, закручивающиеся возле каменных быков.

Мост не охраняется. Кто-то из взрослых рассказывал, что его построили во время войны, потому что несколько раз на Адлер налетали немецкие самолеты, бомбили тот единственный деревянный мост, который соединяет Россию с Грузией, и единственный аэродром на побережье. Воронки от бомб можно найти в лесу и сейчас, но они с каждым паводком все более затягиваются песком и камнями.

Я поднимаюсь на насыпь, миную мост, затем сворачиваю налево и шагаю по дороге из мелкой щебенки, идти по которой одно мучение да и только. Слева и справа от меня между огромными шелковицами, увитыми виноградом, между яблонями, грушами, хурмой и всякими другими деревьями, за глухими плетнями виднеются мрачные дома нелюдимых греческих колонистов, замшелые крыши, колодцы, навесы. Слышится то мычание невидимой коровы, то блеяние невидимых овец. По улице бродят козы и черные свиньи с рогатками на шее, прямо посредине стоит задумчивый ишак, хлещет себя коровьим хвостом и шевелит большими ушами. Иногда из калитки выглянет грязная мордашка, уставится на тебя, как на чудище, черными глазенками, скорчит рожу и покажет язык.

Наконец село остается позади. Дорога становится уже и вполне босикоходной. Через некоторое время я останавливаюсь возле родника. Вода бьет со дна, подбрасывая песчинки, стайка бузянок шевелит хвостиками, не двигаясь с места. Я наклоняюсь, пью холодную воду, затем сажусь в тени, съедаю пол-лепешки с огурцом и одно вареное яйцо. До Камендрашака мне еще топать и топать. Но спешить ни к чему: в любом случае назад до темна я не поспею. Даже если бы очень торопился. Тем более с мешком кукурузы за плечами.

Папа очень удивился, увидев меня с высоты крыши, которую он и другие артельщики покрывали дранкой.

– За кукурузой? – спросил он, спустившись с крыши.

– За кукурузой, – ответил я, хотя… чего спрашивать-то? – и так все ясно.

– Экой ты, братец, худой, – говорит дядя Зиновий Ангелов. – Кожа да кости. Краше в гроб кладут.

– Чего болтаешь? – сердится на дядю Зиновия папа. – Нормальный мальчишка.

– Если на одной кукурузе, то, ясное дело, нормальный, – не сдается дядя Зиновий.

Другие артельщики поддерживают его:

– Давно мы твоего борща, Витюня, не едали. Соскучились. Шел бы к нам в повара, отъелся бы.

Я смотрю на папу, но он молчит и косит в сторону: значит, не хочет почему-то, чтобы я снова стал поваром. Наверное, из-за той учителки немецкого языка.

– И ничего я не худоват, – все-таки вступаюсь я за папу. И поясняю: – Это потому, что сегодня с утра все шел и шел. А если бы сидел на одном месте, то был бы нормальным. Да и нельзя мне: картошку надо окучивать, помидоры и огурцы поливать…

– Ничего, – снова сердится папа. – В Ленинграде мы и кукурузе рады были бы…

– Эка, вспомнил! – качает седой головой дядя Рукавишников, которого все зовут просто Шурик, хотя ему уже очень много лет. – Блокада… Когда это было… А мальчишке расти надо… в его возрасте нужны жиры, то да се…

– Я в его возрасте тоже не шибко-то разъедался, – не сдается папа.

Мне непонятно, чего это вдруг все взъелись на моего папу, будто до этого я когда-нибудь был толстым, а теперь вдруг взял да и похудел. Разве я один такой худой? В нашем классе почти все худые. И даже девчонки. Разве что двое-трое, так у них отцы в начальниках ходят.

Мы сидим у костра, на небе высыпали звезды, я жую недоваренную баранину, глотаю ее, так и не прожевав. Глаза у меня слипаются, ленивый разговор у костра уплывает куда-то вдаль.

– Совсем сомлел парень, – слышу я над самым ухом. Потом отрываюсь от земли и куда-то плыву…

«Настенные часы пробили двенадцать раз, когда Алексей Максимович Горький закончил очередной абзац в рукописи второй части своего романа «Жизнь Клима Самгина», — теперь-то он точно знал, что это будет не просто роман, а исторический роман-эпопея…».

«Начальник контрразведки «Смерш» Виктор Семенович Абакумов стоял перед Сталиным, вытянувшись и прижав к бедрам широкие рабочие руки. Трудно было понять, какое впечатление произвел на Сталина его доклад о положении в Восточной Германии, где безраздельным хозяином является маршал Жуков. Но Сталин требует от Абакумова правды и только правды, и Абакумов старается соответствовать его требованию. Это тем более легко, что Абакумов к маршалу Жукову относится без всякого к нему почтения, блеск его орденов за военные заслуги не слепят глаза генералу.

"Шестого ноября 1932 года Сталин, сразу же после традиционного торжественного заседания в Доме Союзов, посвященного пятнадцатой годовщине Октября, посмотрел лишь несколько номеров праздничного концерта и где-то посредине песни про соколов ясных, из которых «один сокол — Ленин, другой сокол — Сталин», тихонько покинул свою ложу и, не заезжая в Кремль, отправился на дачу в Зубалово…".

«Молодой человек высокого роста, с весьма привлекательным, но изнеженным и даже несколько порочным лицом, стоял у ограды Летнего сада и жадно курил тонкую папироску. На нем лоснилась кожаная куртка военного покроя, зеленые — цвета лопуха — английские бриджи обтягивали ягодицы, высокие офицерские сапоги, начищенные до блеска, и фуражка с черным артиллерийским околышем, надвинутая на глаза, — все это говорило о рискованном желании выделиться из общей серой массы и готовности постоять за себя…».

«Все последние дни с границы шли сообщения, одно тревожнее другого, однако командующий Белорусским особым военным округом генерал армии Дмитрий Григорьевич Павлов, следуя инструкциям Генштаба и наркомата обороны, всячески препятствовал любой инициативе командиров армий, корпусов и дивизий, расквартированных вблизи границы, принимать какие бы то ни было меры, направленные к приведению войск в боевую готовность. И хотя сердце щемило, и умом он понимал, что все это не к добру, более всего Павлов боялся, что любое его отступление от приказов сверху может быть расценено как провокация и желание сорвать процесс мирных отношений с Германией.

«…Яков Саулович улыбнулся своим воспоминаниям улыбкой трехлетнего ребенка и ласково посмотрел в лицо Григорию Евсеевичу. Он не мог смотреть на Зиновьева неласково, потому что этот надутый и высокомерный тип, власть которого над людьми когда-то казалась незыблемой и безграничной, умудрился эту власть растерять и впасть в полнейшее ничтожество. Его главной ошибкой, а лучше сказать — преступлением, было то, что он не распространил красный террор во времени и пространстве, ограничившись несколькими сотнями представителей некогда высшего петербургского общества.

Это должно было стать одной из глав, пока не законченного большого производственно-попаданческого романа. Максимальное благоприятствование, однако потом планы автора по сюжету изменились и, чтоб не пропадать добру — я решил опубликовать её в виде отдельного рассказа. Данный рассказ, возможно в будущем станет основой для написания большого произведния — если автора осенит на достаточно интересный и оригинальный сюжет. Или, быть может — ему кто-нибудь подскажет.

Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии республики Серо Ханзадян в романе «Царица Армянская» повествует о древней Хайасе — Армении второго тысячелетия до н. э., об усилиях армянских правителей объединить разрозненные княжества в единое централизованное государство.

В книгу входят исторические повести, посвященные героическим страницам отечественной истории начиная от подвигов князя Святослава и его верных дружинников до кануна Куликовской битвы.

Одна из повестей («Заложники»), вошедшая в новую книгу литовского прозаика Альгирдаса Поцюса, — историческая. В ней воссоздаются события конца XIV — начала XV веков, когда Западная Литва оказалась во власти ордена крестоносцев. В двух других повестях и рассказах осмысливаются проблемы послевоенной Литвы, сложной, неспокойной, а также литовской деревни 70-х годов.

Италия — не то, чем она кажется. Её новейшая история полна неожиданных загадок. Что Джузеппе Гарибальди делал в Таганроге? Какое отношение Бенито Муссолини имеет к расписанию поездов? Почему Сильвио Берлускони похож на пылесос? Сколько комиссаров Каттани было в реальности? И зачем дон Корлеоне пытался уронить Пизанскую башню? Трагикомический детектив, который написала сама жизнь. Книга, от которой невозможно отказаться.

«Юрий Владимирович Давыдов родился в 1924 году в Москве.Участник Великой Отечественной войны. Узник сталинских лагерей. Автор романов, повестей и очерков на исторические темы. Среди них — „Глухая пора листопада“, „Судьба Усольцева“, „Соломенная сторожка“ и др.Лауреат Государственной премии СССР (1987).» Содержание:Тайная лигаХранитель кожаных портфелейБорис Савинков, он же В. Ропшин, и другие.

«По понтонному мосту через небольшую речку Вопь переправлялась кавалерийская дивизия. Эскадроны на рысях с дробным топотом проносились с левого берега на правый, сворачивали в сторону и пропадали среди деревьев. Вслед за всадниками запряженные цугом лошади, храпя и роняя пену, вскачь тащили пушки. Ездовые нахлестывали лошадей, орали, а сверху, срываясь в пике, заходила, вытянувшись в нитку, стая „юнкерсов“. С левого берега по ним из зарослей ивняка били всего две 37-миллиметровые зенитки. Дергались тонкие стволы, выплевывая язычки пламени и белый дым.

«…Тридцать седьмой год начался снегопадом. Снег шел — с небольшими перерывами — почти два месяца, завалил улицы, дома, дороги, поля и леса. Метели и бураны в иных местах останавливали поезда. На расчистку дорог бросали армию и население. За январь и февраль почти ни одного солнечного дня. На московских улицах из-за сугробов не видно прохожих, разве что шапка маячит какого-нибудь особенно рослого гражданина. Со страхом ждали ранней весны и большого половодья. Не только крестьяне. Горожане, еще не забывшие деревенских примет, задирали вверх головы и, следя за низко ползущими облаками, пытались предсказывать будущий урожай и даже возможные изменения в жизни страны…».

"Снаружи ударили в рельс, и если бы люди не ждали этого сигнала, они бы его и не расслышали: настолько он был тих и лишен всяких полутонов, будто, продираясь по узкому штреку, ободрал бока об острые выступы и сосульки, осип от холода вечной мерзлоты, или там, снаружи, били не в звонкое железо, а кость о кость. И все-таки звук сигнала об окончании работы достиг уха людей, люди разогнулись, выпустили из рук лопаты и кайла — не догрузив, не докопав, не вынув лопат из отвалов породы, словно руки их сразу же ослабели и потеряли способность к работе.

В Сталинграде третий месяц не прекращались ожесточенные бои. Защитники города под сильным нажимом противника медленно пятились к Волге. К началу ноября они занимали лишь узкую береговую линию, местами едва превышающую двести метров. Да и та была разорвана на несколько изолированных друг от друга островков…