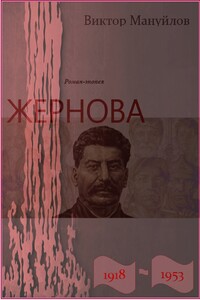

Жернова. 1918–1953 - [25]

— Извините, доктор, я не собирался проводить некую черту между вами и Горьким… — заволновался Чуковский. — В свое время я не пропускал ни одного номера горьковской газеты «Новая жизнь». Меня поражала отвага, если так можно выразиться, с которой Горький нападал на Ленина и вообще на большевиков. Особенно глядя на прошлое с позиций нынешнего времени. Кем только он не обзывал тогдашнего Ленина: и отравившегося вместе с Троцким гнилым ядом власти, и хладнокровным фокусником, и авантюристом, и безумцем, и рабом догмы — всего и не упомнишь. И что же? Ленин все это стерпел. А Горький? Горький теперь клянчит у Ленина то одно, то другое… Я понимаю, что в этом есть некая необходимость, но я никак не могу соединить все это в лице одного человека. Тем более известного не только в России, но и во всем мире. Поэтому вот иду, чтобы попытаться…

— Что касается меня, — перебил путаную речь писателя Манухин, — то, во-первых, я не читал и не читаю газет, чтобы не отравиться этим, как вы изволите выразиться, гнилым ядом. Для моей профессии это непозволительная роскошь. Во-вторых, мне кажется, что вам, господин писатель, не мешало бы приглядеться внимательнее к самому себе: в вас тоже есть нечто горьковское.

— Ну, это вы, доктор, пожалуй, перегнули! — протестующее воскликнул Чуковский и даже выдвинулся из ниши наружу, чтобы лучше видеть своего нечаянного собеседника. — Я не считаю себя гением! — воскликнул он. — Детский писатель и гений — категории несовместимые. Но Горький!.. Чем больше я его наблюдаю, тем больше во мне крепнет уверенность, что он малодаровит, внутренне тускл, несложен, элементарен. Иногда вообще кажется человеком глупым, недалеким. Он ничего не понимает в действительной жизни, не разбирается в людях, его окружающих Надуть его ничего не стоит. И его таки надувают. И вообще он человек весьма слабохарактерен, легко поддается чужому влиянию. Сперва влиянию Андреевой, которая втянула его в большевики, теперь шайке прилипал, окруживших его плотным кольцом…

— По-моему, господин писатель, вы и сами мелете чепуху, — перебил Чуковского Манухин. — Мне довелось — в силу своей профессии, разумеется, — общаться со многими писателями и поэтами. Не буду перечислять их имена. Так вот, все они, извините за выражение, слегка глуповаты. Читаешь стихи, рассказы, повести или романы тех или иных весьма известных писателей и… и плачешь от изумления, как верно талант может воссоздать в своем воображении чью-то трагедию или нечто противоположное, но тоже из ряда человеческих страстей. А потом встретишь самого писателя, раз и другой-третий, и уже начинаешь изумляться, как этот, довольно серенький человечек сумел подняться до таких вершин человеческого духа. Не помню точно кто, кажется, Алексей Толстой, сказал, что настоящий писатель должен быть по-настоящему талантливым, а разум ему необходим исключительно для того, чтобы контролировать свой талант, не давать ему вести себя наподобие необъезженного скакуна. Так что, любезнейший, не судите, да не судимы будете…

В эти мгновения тарахтение автомобиля достигло наивысшей громкости, что заставило Чуковского поспешно втиснуться в нишу, и оба замерли в ожидании неизвестно чего.

Прошло еще несколько мгновений — автомобиль стал удаляться, и вновь установилась настороженная тишина.

— Что ж, пойдем? — произнес Манухин не слишком уверенным голосом.

— А если они остановились и ждут? — забеспокоился Чуковский. — Или расспрашивают бабу с ведрами, куда делись эти двое?

— Если остановились и ждут, значит, схватят нас и расстреляют.

— Типун вам на язык… Извините, доктор, за грубое выражение…

— Ничего: и не такое доводилось слышать. Тогда идемте: не стоять же нам тут до ночи. Да и пациент меня ждет. А у него, между прочим, цирроз печени.

Они покинули нишу, выглянули — проспект в обе стороны был абсолютно пуст.

Глава 14

В доме за номером 23 доедали картошку с зайчатиной, когда зазвенел наружный колокольчик. Через пару минут в коридоре послышался приглушенный шум. Затем дверь отворилась, заглянула домработница и сообщила:

— Алексей Максимыч! Там к вам просится Корней Иванович Чуковский.

— Корнюша! Проси, Липочка! Проси! — воскликнул Горький, откидываясь на резную спинку стула, отирая платком усы и загадочно ухмыляясь.

Чуковский остановился в дверях, быстрым взглядом черных глаз окинул стол и сидящих за ним людей.

Все повернулись к нему лицом, с любопытством разглядывая нового посетителя, словно видели его впервые.

— Перед вами, господа-товарищи, — возвестил Горький с довольной улыбкой, — будущее светило русской литературы! Кладезь ума, юмора и детской наблюдательности. — Затем, обращаясь к вошедшему: — Что ж ты встал, Корнюша? Заходи! Заходи! Милости просим. Выбирай любое место. Припоздал малость, но это ничего: мы еще не все съели. Тебе хватит! — под сдержанный смешок художников пошутил хозяин стола и закхекал от неловкости.

— Спасибо, Алексей Максимыч! Я уже отобедал. Я чего пришел… — Чуковский более внимательно оглядел присутствующих, ища ответ на свой, еще не заданный вопрос. Догадался, что присутствующие, что называется, ни сном ни духом, но вопрос все-таки задал: — Вы что же, господа, ничего не знаете?

«Начальник контрразведки «Смерш» Виктор Семенович Абакумов стоял перед Сталиным, вытянувшись и прижав к бедрам широкие рабочие руки. Трудно было понять, какое впечатление произвел на Сталина его доклад о положении в Восточной Германии, где безраздельным хозяином является маршал Жуков. Но Сталин требует от Абакумова правды и только правды, и Абакумов старается соответствовать его требованию. Это тем более легко, что Абакумов к маршалу Жукову относится без всякого к нему почтения, блеск его орденов за военные заслуги не слепят глаза генералу.

«Настенные часы пробили двенадцать раз, когда Алексей Максимович Горький закончил очередной абзац в рукописи второй части своего романа «Жизнь Клима Самгина», — теперь-то он точно знал, что это будет не просто роман, а исторический роман-эпопея…».

«Александр Возницын отложил в сторону кисть и устало разогнул спину. За последние годы он несколько погрузнел, когда-то густые волосы превратились в легкие белые кудельки, обрамляющие обширную лысину. Пожалуй, только руки остались прежними: широкие ладони с длинными крепкими и очень чуткими пальцами торчали из потертых рукавов вельветовой куртки и жили как бы отдельной от их хозяина жизнью, да глаза светились той же проницательностью и детским удивлением. Мастерская, завещанная ему художником Новиковым, уцелевшая в годы войны, была перепланирована и уменьшена, отдав часть площади двум комнатам для детей.

"Шестого ноября 1932 года Сталин, сразу же после традиционного торжественного заседания в Доме Союзов, посвященного пятнадцатой годовщине Октября, посмотрел лишь несколько номеров праздничного концерта и где-то посредине песни про соколов ясных, из которых «один сокол — Ленин, другой сокол — Сталин», тихонько покинул свою ложу и, не заезжая в Кремль, отправился на дачу в Зубалово…".

«Все последние дни с границы шли сообщения, одно тревожнее другого, однако командующий Белорусским особым военным округом генерал армии Дмитрий Григорьевич Павлов, следуя инструкциям Генштаба и наркомата обороны, всячески препятствовал любой инициативе командиров армий, корпусов и дивизий, расквартированных вблизи границы, принимать какие бы то ни было меры, направленные к приведению войск в боевую готовность. И хотя сердце щемило, и умом он понимал, что все это не к добру, более всего Павлов боялся, что любое его отступление от приказов сверху может быть расценено как провокация и желание сорвать процесс мирных отношений с Германией.

«…Яков Саулович улыбнулся своим воспоминаниям улыбкой трехлетнего ребенка и ласково посмотрел в лицо Григорию Евсеевичу. Он не мог смотреть на Зиновьева неласково, потому что этот надутый и высокомерный тип, власть которого над людьми когда-то казалась незыблемой и безграничной, умудрился эту власть растерять и впасть в полнейшее ничтожество. Его главной ошибкой, а лучше сказать — преступлением, было то, что он не распространил красный террор во времени и пространстве, ограничившись несколькими сотнями представителей некогда высшего петербургского общества.

Роман Дмитрия Конаныхина «Деды и прадеды» открывает цикл книг о «крови, поте и слезах», надеждах, тяжёлом труде и счастье простых людей. Федеральная Горьковская литературная премия в номинации «Русская жизнь» за связь поколений и развитие традиций русского эпического романа (2016 г.)

Роман «Испорченная кровь» — третья часть эпопеи Владимира Неффа об исторических судьбах чешской буржуазии. В романе, время действия которого датируется 1880–1890 годами, писатель подводит некоторые итоги пройденного его героями пути. Так, гибнет Недобыл — наиболее яркий представитель некогда могущественной чешской буржуазии. Переживает агонию и когда-то процветавшая фирма коммерсанта Борна. Кончает самоубийством старший сын этого видного «патриота» — Миша, ставший полицейским доносчиком и шпионом; в семье Борна, так же как и в семье Недобыла, ощутимо дает себя знать распад, вырождение.

Роман «Апельсин потерянного солнца» известного прозаика и профессионального журналиста Ашота Бегларяна не только о Великой Отечественной войне, в которой участвовал и, увы, пропал без вести дед автора по отцовской линии Сантур Джалалович Бегларян. Сам автор пережил три войны, развязанные в конце 20-го и начале 21-го веков против его родины — Нагорного Карабаха, борющегося за своё достойное место под солнцем. Ашот Бегларян с глубокой философичностью и тонким психологизмом размышляет над проблемами войны и мира в планетарном масштабе и, в частности, в неспокойном закавказском регионе.

Сюжетная линия романа «Гамлет XVIII века» развивается вокруг таинственной смерти князя Радовича. Сын князя Денис, повзрослев, заподозрил, что соучастниками в убийстве отца могли быть мать и ее любовник, Действие развивается во времена правления Павла I, который увидел в молодом князе честную, благородную душу, поддержал его и взял на придворную службу.Книга представляет интерес для широкого круга читателей.

В 1977 году вышел в свет роман Льва Дугина «Лицей», в котором писатель воссоздал образ А. С. Пушкина в последний год его лицейской жизни. Роман «Северная столица» служит непосредственным продолжением «Лицея». Действие новой книги происходит в 1817 – 1820 годах, вплоть до южной ссылки поэта. Пушкин предстает перед нами в окружении многочисленных друзей, в круговороте общественной жизни России начала 20-х годов XIX века, в преддверии движения декабристов.

«По понтонному мосту через небольшую речку Вопь переправлялась кавалерийская дивизия. Эскадроны на рысях с дробным топотом проносились с левого берега на правый, сворачивали в сторону и пропадали среди деревьев. Вслед за всадниками запряженные цугом лошади, храпя и роняя пену, вскачь тащили пушки. Ездовые нахлестывали лошадей, орали, а сверху, срываясь в пике, заходила, вытянувшись в нитку, стая „юнкерсов“. С левого берега по ним из зарослей ивняка били всего две 37-миллиметровые зенитки. Дергались тонкие стволы, выплевывая язычки пламени и белый дым.

«…Тридцать седьмой год начался снегопадом. Снег шел — с небольшими перерывами — почти два месяца, завалил улицы, дома, дороги, поля и леса. Метели и бураны в иных местах останавливали поезда. На расчистку дорог бросали армию и население. За январь и февраль почти ни одного солнечного дня. На московских улицах из-за сугробов не видно прохожих, разве что шапка маячит какого-нибудь особенно рослого гражданина. Со страхом ждали ранней весны и большого половодья. Не только крестьяне. Горожане, еще не забывшие деревенских примет, задирали вверх головы и, следя за низко ползущими облаками, пытались предсказывать будущий урожай и даже возможные изменения в жизни страны…».

"Снаружи ударили в рельс, и если бы люди не ждали этого сигнала, они бы его и не расслышали: настолько он был тих и лишен всяких полутонов, будто, продираясь по узкому штреку, ободрал бока об острые выступы и сосульки, осип от холода вечной мерзлоты, или там, снаружи, били не в звонкое железо, а кость о кость. И все-таки звук сигнала об окончании работы достиг уха людей, люди разогнулись, выпустили из рук лопаты и кайла — не догрузив, не докопав, не вынув лопат из отвалов породы, словно руки их сразу же ослабели и потеряли способность к работе.

В Сталинграде третий месяц не прекращались ожесточенные бои. Защитники города под сильным нажимом противника медленно пятились к Волге. К началу ноября они занимали лишь узкую береговую линию, местами едва превышающую двести метров. Да и та была разорвана на несколько изолированных друг от друга островков…