Западный канон - [43]

Данте, чья духовная гордость не знала границ, написал третий Завет, запечатлел истину; с ироническим темпераментом Чосера это никак не сочеталось. Различия между Данте, Пилигримом вечности, и Кентерберийским пилигримом Чосером поразительны; Чосер явно проводил эти различия намеренно. «Дом славы» вдохновлен «Божественной комедией», но содержит дружеское над нею подтрунивание, а «Кентерберийские рассказы» на одном из уровней представляют собою скептическую критику Данте, в первую очередь его отношения к запечатленному им. Темперамент Чосера создал дистанцию между ним и Данте; как поэтические личности они несовместны.

То ли дело Боккаччо, страстный ценитель и истолкователь Данте; он не слишком бы обрадовался — там, в раю поэтов, — если бы его прозвали «итальянским Чосером», а Чосер, избегавший самого имени Боккаччо, пришел бы в ужас, если бы его именовали «английским Боккаччо». Но их сродство — даже без учета блистательно совершенных Чосером колоссальных присвоений — подлинно, его как будто не могло не возникнуть. Важнейшую роль тут играет «Декамерон», ни разу Чосером не упомянутый и, возможно, пристально им не прочитанный, но, похоже, ставший моделью для «Кентерберийских рассказов». Ироническое повествование, предмет которого — повествование, было во многом придумано Боккаччо, и этот прорыв был вызван желанием освободить рассказ от нравоучительности и морализаторства, чтобы не рассказчик, а слушатель или читатель решал, как им распорядиться — во благо или во зло. Чосер взял у Боккаччо представление о том, что рассказ не должен быть истиной или иллюстрировать истину; рассказ — это «новое», новинка[137], так сказать. Поскольку Чосер был больший иронист и даже более сильный писатель, чем Боккаччо, его преобразование «Декамерона» в «Кентерберийские рассказы» оказалось радикальным: замысел Боккаччо был пересмотрен от начала и до конца. Если читать эти тексты параллельно, то мы найдем относительно немного пересечений; но без непризнанного посредничества Боккаччо повествовательная манера зрелого Чосера не состоялась бы.

Чосер считал своим шедевром «Троила и Крессиду», одну из малочисленных больших великих поэм на английском языке, которую тем не менее сейчас читают редко — по сравнению с «Кентерберийскими рассказами», сочинением безусловно более самобытным и каноническим. Возможно, Чосер недооценивал самое поразительное свое достижение именно вследствие его самобытности, но что-то во мне яростно протестует против этого допущения. Сочинение это не завершено и с формальной точки зрения состоит из огромных фрагментов; но, когда его читаешь, оно как-то не производит впечатления незавершенного. Может быть, это одна из тех книг, которые их авторы даже не надеются окончить, потому что эти книги и их жизни становятся одним целым. Образ жизни как паломничества — не в Иерусалим, но на последний суд — сливается у Чосера с сюжетообразующим паломничеством в Кентербери, во время которого тридцать паломников рассказывают истории. При этом его поэма — вещь чрезвычайно светская и почти сплошь ироническая.

Повествователь — сам Чосер, доведенный до состояния святой простоты: он оживлен, бесконечно добродушен, верит всему, что говорят, и обладает удивительной способностью восхищаться даже теми ужасными свойствами, что проявляют некоторые из его двадцати девяти спутников. Э. Тэлбот Дональдсон, самый умудренный и гуманный из писавших о Чосере, подчеркивает, что Чосер-паломник, как правило, «не сознает значения того, что видит — как бы ясно он это ни видел» и при этом постоянно выражает «добродушное восхищение умелым воровством». Возможно, Чосер-паломник — это не столько Лемюэль Гулливер (как считает Дональдсон), сколько не самая добрая пародия на пилигрима Данте, яростного, категоричного, зачастую снедаемого ненавистью — апокалиптического нравоучителя, который, как правило, более чем сознает значение того, что он видит с такой ужасающей ясностью. Столь тонко подшутить над поэтом, чья творческая спесь, без сомнения, отталкивала автора «Дома славы», — ирония совершенно чосеровская.

Настоящий Чосер, комический иронист, управляющий внешне невыразительным паломником, выказывает отстраненность и почти шекспировскую приимчивую беспристрастность — насколько вообще можно судить о взглядах Шекспира. Обоим поэтам отстраненность помогает создать искусство умолчания: мы часто затрудняемся объяснить, почему, описывая каждого по отдельности, Чосер-паломник припоминает одни детали и забывает или опускает другие. В случае двух наиболее интересных персонажей, Батской ткачихи и Продавца индульгенций (далее — Продавца), это искусство избирательной памяти дает Шекспиров отзвук. Ховард проницательно замечает, что Чосер пошел дальше Боккаччо, поняв, что «рассказ каждого может многое рассказать о том, кто его рассказывает», и таким образом — допустим — заполнить иные из лакун, оставленных Чосером-паломником. Мы должны — по крайней мере, иногда — верить рассказу, а не рассказчику, особенно когда рассказчик столь впечатляющ, как Батская ткачиха или Продавец. Но, разумеется, Чосер-паломник даже более впечатляющ, чем они, поскольку мы не можем знать наверняка, так ли он наивен, как явно хочет казаться. Некоторые исследователи утверждают, что повествователь пугающе искушен, что он на самом деле Чосер-поэт, скрывающийся от своих спутников за коварной невыразительностью и ничего не упускающий из виду.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

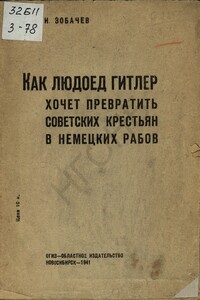

На страницах агитационной брошюры рассказывается о коварных планах германских фашистов поработить народы СССР и о зверствах, с которыми гитлеровцы осуществляют эти планы на временно оккупированных территориях Советского Союза.

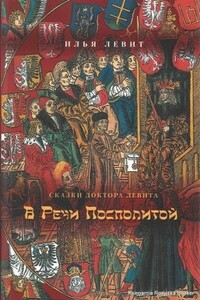

«В Речи Посполитой» — третья книга из серии «Сказки доктора Левита». Как и две предыдущие — «Беспокойные герои» («Гешарим», 2004) и «От Андалусии до Нью-Йорка» («Ретро», 2007) — эта книга посвящена истории евреев. В центре внимания автора евреи Речи Посполитой — средневековой Польши. События еврейской истории рассматриваются и объясняются в контексте истории других народов и этнических групп этого региона: поляков, литовцев, украинцев, русских, татар, турок, шведов, казаков и других.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В интересной книге М. Брикнера собраны краткие сведения об умирающем и воскресающем спасителе в восточных религиях (Вавилон, Финикия, М. Азия, Греция, Египет, Персия). Брикнер выясняет отношение восточных религий к христианству, проводит аналогии между древними религиями и христианством. Из данных взятых им из истории религий, Брикнер делает соответствующие выводы, что понятие умирающего и воскресающего мессии существовало в восточных религиях задолго до возникновения христианства.

В своем последнем бестселлере Норберт Элиас на глазах завороженных читателей превращает фундаментальную науку в высокое искусство. Классик немецкой социологии изображает Моцарта не только музыкальным гением, но и человеком, вовлеченным в социальное взаимодействие в эпоху драматических перемен, причем человеком отнюдь не самым успешным. Элиас приземляет расхожие представления о творческом таланте Моцарта и показывает его с неожиданной стороны — как композитора, стремившегося контролировать свои страсти и занять достойное место в профессиональной иерархии.

Представление об «особом пути» может быть отнесено к одному из «вечных» и одновременно чисто «русских» сценариев национальной идентификации. В этом сборнике мы хотели бы развеять эту иллюзию, указав на относительно недавний генезис и интеллектуальную траекторию идиомы Sonderweg. Впервые публикуемые на русском языке тексты ведущих немецких и английских историков, изучавших историю довоенной Германии в перспективе нацистской катастрофы, открывают новые возможности продуктивного использования метафоры «особого пути» — в качестве основы для современной историографической методологии.

Для русской интеллектуальной истории «Философические письма» Петра Чаадаева и сама фигура автора имеют первостепенное значение. Официально объявленный умалишенным за свои идеи, Чаадаев пользуется репутацией одного из самых известных и востребованных отечественных философов, которого исследователи то объявляют отцом-основателем западничества с его критическим взглядом на настоящее и будущее России, то прочат славу пророка славянофильства с его верой в грядущее величие страны. Но что если взглянуть на эти тексты и самого Чаадаева иначе? Глубоко погружаясь в интеллектуальную жизнь 1830-х годов, М.

Книга посвящена истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века: времени конкуренции двора, масонских лож и литературы за монополию на «символические образы чувств», которые образованный и европеизированный русский человек должен был воспроизводить в своем внутреннем обиходе. В фокусе исследования – история любви и смерти Андрея Ивановича Тургенева (1781–1803), автора исповедального дневника, одаренного поэта, своего рода «пилотного экземпляра» человека романтической эпохи, не сумевшего привести свою жизнь и свою личность в соответствие с образцами, на которых он был воспитан.