Замки детства - [26]

— Разве я вас не предупреждал, кузина? не следовало разрешать матери вкладывать часть имущества в пожизненную ренту. Что она получила в результате?

Он пожал Галсвинте руку, прижав мизинец к ладони. Презрение или ревматизм? Никто этого так и не узнал, кроме герцогини Вандомской, протянувшей ему для поцелуя кончики пальцев, и королев с сальными волосами, которые ехали в Болгарию к розовым полям, и строго, прямо копии деревенских регентш в дверях вагона, смотрели на Джемса через лорнет, висевший на цепочки из ляпис-лазурита.

— Может, мне, — спросила Галсвинта, больше не снимавшая траур; черное платье медленно полиняет в зеленый, когда она превратиться в Королеву бедных, — может, мне продать русские акции?

Джемс задохнулся от негодования.

— Кузина! ну право, кузина! продавать такие акции! Отдаете ли вы себе отчет, о чем идет речь? Это самое лучшее в вашем портфеле ценных бумаг. Итак… у вас же есть еще трехпроцентные женевские..

— Собственно, я бы хотела…

Он ее не слушал, разрубил воздух рукой, прижимая мизинец к ладони.

— Да, послушайте же, это ничто по сравнению с акциями русских железных дорог.

Он замолчал, подошел ближе и продолжил другим тоном, быстро и тихо, с видом скромного достоинства, даже бледные щеки чуть покраснели.

— Вы знаете, что моя жена, урожденная Годанс де Зеевис? О! Лароши тоже безусловно имели право на частицу; но бурла-папей{72} все сожгли и ножом сцарапали наш герб с ворот Грас.

Он снова замолчал, предавшись одной из самых мощных своих фантазий, рассеянно ковырнул указательным пальцем место между узким желтым ботинком и черным носком; огонь, очищавший воздух комнаты, отразился в угрюмых антрацитных глазах; горели последние лозы, под топкой оставался только ольховый хворост, который приносил сын старого Бембе родом из долины Превондаво, розовой от тимьяна.

«Ну, — начал он медленно, — что вам сказать?» Его взгляд остановился на старой ниоской вазе, украшавшей деревянный камин. «Красиво, — прошептал он. — Уф!.. да… касательно русского земельного кредита, храните, кузина, храните… Дядя Мадам Ларош, одной из де Зеевис, как вам известно (рот его наполнился слюной), дипломат при царском дворе. О! ну, скорее старый друг семьи, я думаю!», — засмеялся он, скромничая. Но поскольку Галсвинта лишь рассеянно кивнула головой, не отрывая взгляда от огня, Джемс продолжил очень строго: «В конце концов, я ничего не знаю; скорее всего, он, конечно, дядя! Итак! я располагаю всеми необходимыми сведениями; в мире нет ничего более надежного. Что касается ваших трех женевских процентов, вот, что вы могли бы продать. Их тиражи, уф! Если вам понадобятся услуги, я… знаете ли, не могу пойти наперекор собственной честности. О! конечно, я на этом каждый день теряю. Но что поделаешь? Таким образом, вы бы имели наличность, чтобы…»

Взгляд угрюмых антрацитных глаз перешел на портреты: офицер в красном и голубом, какой-то мужчина со светлыми растрепанными волосами и в черных ботинках на лестнице. В Энтрмоне висели только дагерротипы и несколько Годанс де Зеевис в детстве, патрицианские отпрыски с бледными глазами и обручем-серсо в руках на фоне парка; ни одного Лароша, но будь они более легкомысленны, тоже непременно заказали бы свои портреты. Лароши, на что ясно указывало их имя, происходили от гугенотов, беженцев Нантского эдикта.

— Вот эта вещь, например, — старое дедушкино бюро, инкрустированное слоновой костью, на которое в последние месяцы опирался Эжен, не снимавший серую душегрейку, последние месяцы, когда каждый день — милость Божья, и тот немного ветреный, с дождем, предтечей настоящей грозы — вот! неплохо. Можно выручить за ваш стол шестьсот франков! шестьсот франков! Вы подумайте, кузина.

Рот его наполнился слюной.

— Он не продается.

— Ладно! что ж… До свидания, — пропел Джемс неожиданно, встал на журавлиные ноги, протянул! ладонь с прижатым мизинцем и быстро, как крыса, побежал из траурного дома. На старой кухне устроили грандиозную стирку, по старинке замачивали белье в золе: дети коммуны, которых разместили на ферме, украдкой опускали в чаны соломинки и пускали пузыри; элегантное апрельское небо отражалось в мыльной воде и подсинивало ее еще больше. Вечером мать, обобранная до нитки, отправилась на кладбище, видневшееся с высокой стены, откуда упал Альфонс; в садовой рощице покачивалась от вечернего жорана медная лампа. Неужели, неужели придется навсегда проститься с красными, голубыми и белыми лесными барвинками и лазоревыми перышками, упавшими с крылышек розовогрудых соек на потрескавшуюся землю? Она шла между теплицами, грядками с артишоком и бледно-зеленым маком; пять часов, до самой ночи теперь будет тепло; только над вершинами Юры поднимали сверкающие снежные головы первые летние облака; Франция сейчас, наверное, набита облаками, как пуховое одеяло. Она пересекла поле Шато Менне, где бастард вспахивал борозду, потом старую дорогу, вошла на кладбище, камни да барвинки. Вот здесь, рядом со стеной, представляла она могилу дочери, покоившейся в чужой земле; она вспомнила крестины, жену пастора, съевшую один сморчок, больше желудок морской свинки не позволял, услышала туманное воркование голубей, главную мелодию своей жизни, с наступлением ночи подхваченную лягушками в пруду. Адольф фотографировал; телефон, телеграф, железная дорога, почтовые марки внесли больше порядка и определенности; с недавних пор каждый считал важным свое лицо, запечатленное на фотографии в смехотворной вечности… Но она, робкая, как гостья, недолго досаждала природе горем, подобрала камушек, кинула со склона, спускавшегося к речке Серин; на другом берегу земля снова уходила вверх, к Буа-де-Шен, там возле дороги, которая поворачивала на Женолье, Вальтер когда-то в детстве разворошил муравейник, излучавший, будто планета, солнечное тепло и резкий запах. Стараясь не задеть венки на могиле матери, она утрамбовала землю вокруг тюльпана. Памятник Ларошей возвышался над кладбищем, сюда на склоне лет перебрались многие Лароши, вернее их бренные останки. Джемс сидел за столом под огромной фотографией отца в траурной черной с серебром рамке: чересчур широкий воротник и бакенбарды, похож и на Дрюэ, и на аптекаря, хозяина небольшой комнаты, где его невестка с блеклыми глазами, медленно угоравшая от запаха раскаленной печки и испарений донника, проникавших снизу из аптеки, читала без остановки и до дыр протерла коврик под креслом-качалкой. Джемс Ларош наткнулся на квадратные листочки бумаги, исписанные вдоль и поперек; «милая няня» стояло в письмах, рассказывающих о дяде Альфонсе — кузене, как ни крути, все-таки одна Анженеза, та, что в углу своей спальни выращивала крольчат между шерстяными полосами половой щетки, во Франции такую еще называют «волчьей головой», а у нас «пучком перьев», около 1850‑го года вышла замуж за Лароша. Дядя Альфонс — тот, который упал со стены, — тогда Лароши еще его не знали, — близко дружил с Илленсом де Саконэ, они вместе учились на инженеров в Париже, до того, как отправиться на Суэцкий канал в компании Лессепса; на выцветшей фотографии есть этот Илленс, что подтверждает надпись на обороте, нижняя часть лица утонула в пышной бороде, сачок для бабочек на коленях, сидит неподвижно перед палаткой, слышно даже его дыхание и мысли. Илленс… да, вилла из розовых кирпичей с белой каймой по дороге в Женеву. Старый слуга пошел открывать, молодой слуга что ли вернулся, шастает тайком в воскресенье вечером на разбойничьи пляски? Вечером Джемс рассказывал жене о своем визите, уставив взгляд антрацитных глаз на весеннюю редиску и быстро подвигая ее к себе, прижав мизинец к ладони; Фирман, старый слуга, открыл дверь Джемсу… «Ах! меня очень хорошо приняли, очень; я сказал, нда, что мы только переехали в Энтремон, старое семейное поместье, вернувшееся к нам после стольких перипетий».

Мир романа «Духи земли» не выдуман, Катрин Колом описывала то, что видела. Вероятно, она обладала особым зрением, фасеточными глазами с десятками тысяч линз, улавливающими то, что недоступно обычному человеческому глазу: тайное, потустороннее. Колом буднично рассказывает о мертвеце, летающем вдоль коридоров по своим прозрачным делам, о юных покойницах, спускающихся по лестнице за последним стаканом воды, о тринадцатилетнем мальчике с проломленной грудью, сопровождающем гробы на погост. Неуклюжие девственницы спотыкаются на садовых тропинках о единорогов, которых невозможно не заметить.

В романе "Время ангелов" (1962) не существует расстояний и границ. Горные хребты водуазского края становятся ледяными крыльями ангелов, поддерживающих скуфью-небо. Плеск волн сливается с мерным шумом их мощных крыльев. Ангелы, бросающиеся в озеро Леман, руки вперед, рот открыт от испуга, видны в лучах заката. Листья кружатся на деревенской улице не от дуновения ветра, а вокруг палочки в ангельских руках. Благоухает трава, растущая между огромными валунами. Траектории полета ос и стрекоз сопоставимы с эллипсами и кругами движения далеких планет.

«Юность разбойника», повесть словацкого писателя Людо Ондрейова, — одно из классических произведений чехословацкой литературы. Повесть, вышедшая около 30 лет назад, до сих пор пользуется неизменной любовью и переведена на многие языки. Маленький герой повести Ергуш Лапин — сын «разбойника», словацкого крестьянина, скрывавшегося в горах и боровшегося против произвола и несправедливости. Чуткий, отзывчивый, очень правдивый мальчик, Ергуш, так же как и его отец, болезненно реагирует на всяческую несправедливость.У Ергуша Лапина впечатлительная поэтическая душа.

Сборник «Поговорим о странностях любви» отмечен особенностью повествовательной манеры, которую условно можно назвать лирическим юмором. Это помогает писателю и его героям даже при столкновении с самыми трудными жизненными ситуациями, вплоть до драматических, привносить в них пафос жизнеутверждения, душевную теплоту.

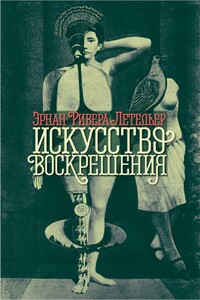

Герой романа «Искусство воскрешения» (2010) — Доминго Сарате Вега, более известный как Христос из Эльки, — «народный святой», проповедник и мистик, один из самых загадочных чилийцев XX века. Провидение приводит его на захудалый прииск Вошка, где обитает легендарная благочестивая блудница Магалена Меркадо. Гротескная и нежная история их отношений, протекающая в сюрреалистичных пейзажах пампы, подобна, по словам критика, первому чуду Христа — «превращению селитры чилийской пустыни в чистое золото слова». Эрнан Ривера Летельер (род.

С Вивиан Картер хватит! Ее достало, что все в школе их маленького городка считают, что мальчишкам из футбольной команды позволено все. Она больше не хочет мириться с сексистскими шутками и домогательствами в коридорах. Но больше всего ей надоело подчиняться глупым и бессмысленным правилам. Вдохновившись бунтарской юностью своей мамы, Вивиан создает феминистские брошюры и анонимно распространяет их среди учеников школы. То, что задумывалось просто как способ выпустить пар, неожиданно находит отклик у многих девчонок в школе.