Я детству сказал до свиданья - [57]

У заборов — нежная ярко-зеленая крапива появляется с мелкими листочками. Крапива еще такая молодая, что и не жалит. Из нее ранней весной мама щи варила. В самом дальнем углу нашей зоны, чуть в стороне от сторожевой вышки — заброшенный овраг. Рядом — одинокая ольха, она уже розовой становится от распустившихся сережек. В овраг заглянешь — он весь в розовой дымке от цветущей ольхи — молодняка. А в колдобинах с теневой стороны еще снег лежит — зернистый, тяжелый, по краям у него ледяные каемки, а из-под них ручьи сочатся. Чуть пригреет солнышко — ручьи и оживают.

Иду по зоне, волоку железяки — такой заморенный, грязный, замызганный, в фуфайке, а навстречу замполит, блестя кокардой, погонами, пуговицами, начищенными ботинками. Вся зона его уважает за доброту и справедливость (как, кстати, и нового хозяина). Я бы не прочь остановиться, поболтать с ним, но негоже мне в таком виде представать перед ним. Однако он сам меня окликнул:

— Похоже, Булатов, мы скоро выгоним тебя из зоны.

— В другую зону кидаете, гражданин начальник, или на поселуху? — осведомился я.

— Там видно будет. Скажи своему отрядному, чтобы срочно написал характеристику.

Смена, наконец, отгудела, я переоделся, помылся, сидим с Французом в своей осиротевшей без Максуда бендежке. Француз чаю заварил, сигарету запалил.

— Вот выйдешь на волю, — сказал Француз, — все сразу начнут допытываться: где отдыхал? по какой ходке? кем жил — козлом, рогом, бугром, шустряком, блатным?

— А никем, — сказал я. — Сам собою оставался.

Француз надолго задумался, пока сигарета не догорела.

— Ты и сам не знаешь, какую великую вещь сейчас сказал. «Сам собою оставался». Значит, лучшее в себе сберег, человеком остался. А ведь человек, дорогой ты мой, с рождения, изначально трагичен. С самого появления он обречен на смерть, эту трагедию он носит в себе всю жизнь. Когда я это осознал, елки-палки, мне стало всех жалко, даже шакалов. Такой, знаешь, объемной жалостью.

— Понимаю, — сказал я.

Вдруг селектор по всей зоне затрещал, включился, пророкотал:

— Осужденный Булатов, с вещами — на выход!

Мы вскочили в панике. Что это сулит мне? Какие вещи у меня?

Только письма родных да бабушки Максуда. Француз срочно их запаковал в газету.

На вахте мне вручили документы, открыли со скрежетом и лязгом многие двери и вытолкали на площадь. А на площади — чужие люди кучками, грузовая машина крытая в отдалении. И солнце закатывается.

И вот стою я, зоной опаленный, оглушенный селектором («Булатов, на выход!»), в черной зековской робе, и никто меня не встречает, и переодеться мне не во что.

Вдруг зеленые ворота, на которых нарисована звезда с лучами, раздвигаются, выезжает черный «воронок» и останавливается у дверей, откуда я только что вышел. Конвой становится по обеим сторонам, при нем овчарка, лоснящаяся, откормленная, как хороший телок.

Люди сразу сбежались — посмотреть, кого будут выводить, каких-таких отпетых бандитов.

— Разойдись! Нечего тут стоять! — без толку кричат конвойные, ибо никто расходиться не хочет, любопытство сильнее страха.

И вот открывается дверь, и под дулом автомата выходит маленький, сухонький старичок — мой знакомый бухгалтер Борис Андреич. В руках крошечный черный мешочек — все его имущество.

— Вы что, думаете, я никогда не был молодым? — спросил он меня однажды, и я поймал себя на мысли, что я именно так и думаю.

Да, это была сама старость — несчастная, неухоженная, загнанная. «Значит, бросают в чужую зону», — понял я. Его подхватили молодые, сильные руки, сунули в черную пасть «воронка», затем запрыгнули туда конвой и овчарка. И умчались неизвестно куда.

Будь рядом Максуд — не был бы я сейчас таким потерянным. Но друг мой ушел в даль невозвратную…

С машины, стоявшей в отдалении, спрыгнул какой-то человек, похоже — азербайджанец, и направился в мою сторону.

— Что, дорогой, тебя никто не встречает?

— Выходит, так, — отвечаю.

— Садись в нашу машину, мы отвезем тебя, куда тебе надо.

Их в кузове было человек восемь мужчин и женщин. Они приехали из Баку на свидание, но оно состоится только завтра. Всю дорогу расспрашивали о жизни в зоне, угощали бакинскими сладостями, и время пролетело незаметно. Эти люди оказались столь деликатны, что без всякой моей просьбы довезли меня до самого дома, чтобы не пришлось идти по улице, пугая своим видом прохожих.

Всю ночь в наших окнах не гасли огни, и ветхий домишко штормило от радости.

ЭПИЛОГ

Сегодня встретил на улице Арзамасцева с Леной Зарецкой. Сердце екнуло, но в лице, по-моему, не дрогнул ни единый мускул. Мы остановились «с улыбками на устах», разглядывая друг друга.

— А где же твои извилины поверх головы? — спросил наконец Арзамасцев.

— Да, правда, Булат, где же твои кудри? Волосы совсем прямые, — сказала Лена, ласково дотронувшись до моей головы. — Ты очень изменился.

Я глядел на них, не вкусивших еще горького пирога жизни, ничего не знавших о том, от чего кудри перестают виться.

И друг вспомнилась мне зона, тусклые лампочки клуба, и Петька Воронец читает стихи.

— Я детству сказал до свиданья, — ответил я строкой из того стихотворения, помахал рукой своим бывшим одноклассникам и пошел своей дорогой.

Роман, написанный поэтом. Это многоплановое повествование, сочетающее фантастический сюжет, философский поиск, лирическую стихию и языковую игру. Для всех, кто любит слово, стиль, мысль. Содержит нецензурную брань.

Даже если весь мир похож на абсурд, хорошая книга не даст вам сойти с ума. Люди рассказывают истории с самого начала времен. Рассказывают о том, что видели и о чем слышали. Рассказывают о том, что было и что могло бы быть. Рассказывают, чтобы отвлечься, скоротать время или пережить непростые времена. Иногда такие истории превращаются в хроники, летописи, памятники отдельным периодам и эпохам. Так появились «Сказки тысячи и одной ночи», «Кентерберийские рассказы» и «Декамерон» Боккаччо. «Новый Декамерон» – это тоже своеобразный памятник эпохе, которая совершенно точно войдет в историю.

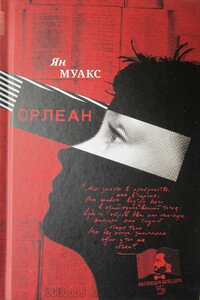

«Унижение, проникнув в нашу кровь, циркулирует там до самой смерти; мое причиняет мне страдания до сих пор». В своем новом романе Ян Муакс, обладатель Гонкуровской премии, премии Ренодо и других наград, обращается к беспрерывной тьме своего детства. Ныряя на глубину, погружаясь в самый ил, он по крупицам поднимает со дна на поверхность кошмарные истории, явно не желающие быть рассказанными. В двух частях романа, озаглавленных «Внутри» и «Снаружи», Ян Муакс рассматривает одни и те же годы детства и юности, от подготовительной группы детского сада до поступления в вуз, сквозь две противоположные призмы.

В сборнике представлены произведения выдающегося писателя Фридриха Горенштейна (1932–2002), посвященные Израилю и судьбе этого государства. Ранее не издававшиеся в России публицистические эссе и трактат-памфлет свидетельствуют о глубоком знании темы и блистательном даре Горенштейна-полемиста. Завершает книгу синопсис сценария «Еврейские истории, рассказанные в израильских ресторанах», в финале которого писатель с надеждой утверждает: «Был, есть и будет над крышей еврейского дома Божий посланец, Ангел-хранитель, тем более теперь не под чужой, а под своей, ближайшей, крышей будет играть музыка, слышен свободный смех…».

События книги разворачиваются в отдаленном от «большой земли» таежном поселке в середине 1960-х годов. Судьбы постоянных его обитателей и приезжих – первооткрывателей тюменской нефти, работающих по соседству, «ответработников» – переплетаются между собой и с судьбой края, природой, связь с которой особенно глубоко выявляет и лучшие, и худшие человеческие качества. Занимательный сюжет, исполненные то драматизма, то юмора ситуации описания, дающие возможность живо ощутить красоту северной природы, боль за нее, раненную небрежным, подчас жестоким отношением человека, – все это читатель найдет на страницах романа. Неоценимую помощь в издании книги оказали автору его друзья: Тамара Петровна Воробьева, Фаина Васильевна Кисличная, Наталья Васильевна Козлова, Михаил Степанович Мельник, Владимир Юрьевич Халямин.

Когда даже в самом прозаичном месте находится место любви, дружбе, соперничеству, ненависти… Если твой привычный мир разрушают, ты просто не можешь не пытаться все исправить.