«Всех убиенных помяни, Россия…» - [141]

Грен. Разве можно спрашивать? Песенка есть такая английская: люблю тебя, люблю тебя, а больше не сказать. Слов еще таких не выдумали. (Прижимается щекой к голове Оли.) Оленька… (Помолчав, шутливо.) Да и как не любить такую девочку пухлую, совсем девочку. Андрей Федорович уверяет, что ты и теперь не прочь куклу купить.

Оля (капризно). Куплю. Пять, двадцать кукол. И буду играть до седых волос. И замуж за тебя не выйду, вот!

Грен (смеется). Разрешите спросить, мадемуазель, вам завтра двадцать лет или двенадцать? Какой вы еще ребенок, Оля, право! У-у-у, как серьезно сдвинулись брови.

Оля (шутливо). Вы, конечно, взрослый. Подумаешь, двадцать шесть лет! Терпеть не могу мальчишек. Мне нравятся лысые, очень глухие и чтоб обязательно на костылях. А вы — так, на безрыбье. Получили-с?

Грен. Благодарствую! Должен сознаться, у вас тонкий вкус. (Меняя тон, серьезно.) Оля, ты не замечаешь, что Мара с каждым днем…

Входят Мара и Лесницкий.

Мара. У нас в доме было два культа: культ Наполеона и культ Шопена. Папа положительно бредил маленьким корсиканцем. Его кабинет, и в городе и в деревне, был увешан огромными полотнами битв при Аустерлице, Ватерлоо, эпизодами из египетской и русской кампаний. Отовсюду выписывались всевозможные статуэтки, гипсовые слепки с руки Наполеона, гипсовые маски, книги по наполеоноведению. Кажется, была такая наука. Страстное увлечение Шопеном у меня наследственное, от бабушки. Бабушка всего Шопена, от первой до последней ноты, знала наизусть. Не правда ли, изумительная память?

Лесницкий. И изумительная влюбленность.

Мара. Долго и я была, так сказать, в шопеновском плену. Года за два до нашего бегства я изменила ему ради Бетховена. Тоже ночи просиживала за роялем.

Грен. Красивая есть легенда о его «Лунной сонате».

Лесницкий. Какая?

Мара. У Бетховена была знакомая девушка, слепая от рождения. Глядя и перебирая листья, она кое-как могла их себе представить. То же и с лицами родных, окружавшими ее вещами. У слепых ведь чувство осязания необычайно остро. Солнце она понимала, воображала его яркость и тепло по горячим лучам, согревавшим ее. Но лучи холодной луны ничего не давали безжизненным глазам слепой. «Я не могу понять, — сказала она однажды Бетховену, — что такое лунный свет. Расскажите мне о нем, дайте почувствовать». И Бетховен, сев за рояль, в потоке лунного света сыграл впервые экспромтом свою «Лунную сонату».

Оля. Бабушка, помню, рассказывала, что невеста Шопена, умершая до свадьбы, удивительно серебристо смеялась. Смех этот и выражен в его седьмом вальсе.

Грен. Хорошо, что сегодня суббота. Завтра можно поспать дольше. Люблю, грешный человек, поваляться в кровати до одиннадцати, двенадцати, чаю выпить не спеша. Кстати, самовар уже закипел.

Оля. Пойду посмотрю. (Уходит, за ней Грен.)

Мара. После двух лет фокстротов, тустепов, джимми — музыка мне опостылела. Верите ли, подчас каждая нота, каждый звук мне физически противны. Будто потная, прокопченная сигарным дымом рука водит вам по лицу. Добарабанишь как-нибудь и решаешь: баста, не могу больше, завтра брошу. Но есть ведь надо. Ну и идешь в это проклятое кафе. И весь ужас в том, что отвращение к кабаретной музыке постепенно переходит и на другую, настоящую.

Лесницкий. Это время как-то сразу переоценило все ценности. Милое стало ненавистным.

Мара. И какая ирония судьбы! Я мечтала, жила мыслью проводить бессонные ночи за роялем. И вот (горько улыбаясь) — провожу: хриплое пианино, танцовщицы второго сорта, пьяные крики. Да и Оле… очень повезло. В детстве самой для нее большой радостью было шить куклам платья. Теперь она тоже шьет наряды куклам, только взрослым, капризным и грубым. И за что все это, Боже, — не пойму.

Лесницкий. Есть какой-то тайный смысл в нынешней бессмыслице. Не может быть, чтобы мы гибли даром! Но смысл запрятан глубоко, не сыщешь.

Мара. Любви ждала жадно. И — тоже ребячество — любви безответной. Ненужной тому, кого любишь. Казалось, что так трогательно и тонко, что ли, — молча страдать, видеть холодное равнодушие на любимом лице… (Опуская голову.) И это теперь исполнилось, к несчастью. Напророчила сама себе.

Лесницкий. Мара, вы не сердитесь на меня?

Мара. За что?

Лесницкий. Все время чувствую себя виноватым без вины. Я ведь знаю, что… любите вы меня, и не могу ничего дать взамен. Ничего не могу.

Мара. Не надо об этом, Дима. Мне больно.

Лесницкий. Я уже давно сам себе не принадлежу. Отдан весь, без остатка.

Пауза.

Мара. А если та, от кого вы так ждете писем, забыла вас, вышла замуж?

Лесницкий (вздрогнув, почти крича). Это невозможно!

Мара. Теперь нет ничего невозможного. Если и вы станете ненужным?

Лесницкий (упавшим голосом, спокойно). Тогда я умру. Сейчас же.

Мара (вполголоса). Нет, не надо. Пусть я задохнусь молча, только бы вы жили и были счастливы. Пусть лучше она… (Громко.) Не слушайте меня, Дима. Я говорю вздор.

Лесницкий. Я подумал сейчас о том, что мне следовало бы уехать отсюда куда-нибудь.

Мара. Не знаю. Может быть.

Входит Сумцов.

Сумцов. Что это вы, господин хороший, на огород не изволили прийти, а?

Лесницкий. Ах да, яи забыл. Иду. (Заметив в руках у Сумцова письмо.) Это не мне, случайно?

«Хорошо, Господи, что у всех есть свой язык, свой тихий баюкающий говор. И у камня есть, и у дерева, и у вон той былинки, что бесстрашно колышется над обрывом, над белыми кудрями волн. Даже пыль, золотым облаком встающая на детской площадке, у каменных столбиков ворот, говорит чуть слышно горячими, колющими губами. Надо только прислушаться, понять. Если к камню у купальни – толстущий такой камень, черный в жилках серых… – прилечь чутким ухом и погладить его по столетним морщинам, он сейчас же заурчит, закашляет пылью из глубоких трещин – спать мешают, вот публика ей-Богу!..».

Имя Ивана Савина пользовалось огромной популярностью среди русских эмигрантов, покинувших Россию после революции и Гражданской войны. С потрясающей силой этот поэт и журналист, испытавший все ужасы братоубийственной бойни и умерший совсем молодым в Хельсинки, сумел передать трагедию своего поколения. Его очень ценили Бунин и Куприн, его стихи тысячи людей переписывали от руки. Материалы для книги были собраны во многих библиотеках и архивах России и Финляндии. Книга Ивана Савина будет интересна всем, кому дорога наша история и настоящая, пронзительная поэзия.Это, неполная, к сожалению, электронная версия книги Ивана Савина "Всех убиенных помяни, Россия..." (М.:Грифон, 2007)

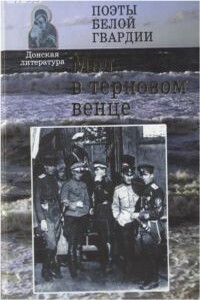

В 2008 году настали две скорбные даты в истории России — 90 лет назад началась Гражданская война и была зверски расстреляна Царская семья. Почти целый век минул с той кровавой эпохи, когда российский народ был подвергнут самоистреблению в братоубийственной бойне. Но до сих пор не утихли в наших сердцах те давние страсти и волнения…Нам хорошо известны имена и творчество поэтов Серебряного века. В литературоведении этот период русской поэзии исследован, казалось бы, более чем широко и глубоко. Однако в тот Серебряный век до недавнего времени по идеологическим и иным малопонятным причинам не включались поэты, связавшие свою судьбу с Белой гвардией.

«…Угол у синей, похожей на фантастический цветок лампады, отбит. По краям зазубренного стекла густой лентой течет свет – желтый, в синих бликах. Дрожащий язычок огня, тоненький такой, лижет пыльный угол комнаты, смуглой ртутью переливается в блестящей чашечке кровати, неяркой полосой бежит по столу.Мне нестерпимо, до боли захотелось написать вам, далекий, хороший мой друг. Ведь всегда, в эту странную, немножко грустную ночь, мы были вместе. Будем ли, милый?..».

«…Валаам – один из немногих уцелевших в смуте православных монастырей. Заброшенный в вековую глушь Финляндии, он оказался в стороне от большой дороги коммунистического Соловья-Разбойника. И глядишь на него с опаской: не призрак ли? И любишь его, как последний оплот некогда славных воинов молитвы и отречения…».

«Если когда-нибудь эти строки – чудом ли, невнимательностью ли советского цензора – задрожат в Ваших руках, не гневайтесь на меня за то, что острым скальпелем вскрываю Вашу заплеванную душу, рассказываю о ней простыми и страшными, вульгарными и нежными, циничными и святыми словами Вашего же письма! Поверьте, жалкая, поверьте, упавшая в красный хмель, – Ваш грех не радостен…».

"Литературная газета" общественно-политический еженедельник Главный редактор "Литературной газеты" Поляков Юрий Михайлович http://www.lgz.ru/.

«Почему я собираюсь записать сейчас свои воспоминания о покойном Леониде Николаевиче Андрееве? Есть ли у меня такие воспоминания, которые стоило бы сообщать?Работали ли мы вместе с ним над чем-нибудь? – Никогда. Часто мы встречались? – Нет, очень редко. Были у нас значительные разговоры? – Был один, но этот разговор очень мало касался обоих нас и имел окончание трагикомическое, а пожалуй, и просто водевильное, так что о нем не хочется вспоминать…».

Деятельность «общественников» широко освещается прессой, но о многих фактах, скрытых от глаз широких кругов или оставшихся в тени, рассказывается впервые. Например, за что Леонид Рошаль объявил войну Минздраву или как игорная мафия угрожала Карену Шахназарову и Александру Калягину? Зачем Николай Сванидзе, рискуя жизнью, вел переговоры с разъяренными омоновцами и как российские наблюдатели повлияли на выборы Президента Украины?Новое развитие в книге получили такие громкие дела, как конфликт в Южном Бутове, трагедия рядового Андрея Сычева, движение в защиту алтайского водителя Олега Щербинского и другие.

Курская магнитная аномалия — величайший железорудный бассейн планеты. Заинтересованное внимание читателей привлекают и по-своему драматическая история КМА, и бурный размах строительства гигантского промышленного комплекса в сердце Российской Федерации.Писатель Георгий Кублицкий рассказывает о многих сторонах жизни и быта горняцких городов, о гигантских карьерах, где работают машины, рожденные научно-технической революцией, о делах и героях рудного бассейна.

Свободные раздумья на избранную тему, сатирические гротески, лирические зарисовки — эссе Нарайана широко разнообразят каноны жанра. Почти во всех эссе проявляется характерная черта сатирического дарования писателя — остро подмечая несообразности и пороки нашего времени, он умеет легким смещением акцентов и утрировкой доводить их до полного абсурда.