Воспоминания петербургского старожила. Том 1 - [39]

– Уж впрямь, что велик российский Бог, угодник Николай Чудотворец! Его волею святою простой солдафон ухватился за перо русского писателя, пером этим настрочил десятков восемь листов бумаги, и вот сонм мужей, наукою просвещенных и литературою просветленных, одобряют это оказавшееся недурным писание безграмотного солдафона; а фельдмаршал всех русских грамотеев, Николай Иванович Греч, зовет уже своего главного по книгопечатне своей каптенармуса и велит ему ту рукопись солдафона печатать немедленно. Чудо от воли твоей, Господи, совершися, и верую в силу чудотворения Твоего!..

Вместе с сим Иван Никитич встал, продолжая свою импровизированную молитву и ища глазами в правом углу образа, какового в лютеранском жилище фельдмаршала всех русских грамотеев не оказалось, и наконец осенил себя очень медленно огромным православным крестом, что повторено было Шульгиным, Кукольником и другими. Многие заметили, что и Фаддей Венедиктович Булгарин учинил при этом православное крестное знамение.

По окончании Иваном Никитичем чтения Николай Иванович, как, по-видимому, то было заблаговременно условлено, схватил объемистую рукопись воина-инвалида и отдал ее явившемуся тут колоссально огромному своему типографскому фактору, Антону Ивановичу Иогансону, принявшему тетрадь в свои неуклюжие лапы.

Генерал-писатель, по-видимому сдерживавший всякое резкое проявление наружного удовольствия от успешного действия своего явления, маскируясь веселою, беспечною улыбкою, начал уже собираться домой и снова ловко подкинул под мышку ампутированной руки свою генеральскую шляпу. Но, однако, вечеру этому не суждено было окончиться просто без какой-нибудь комической штучки, и вот штучка эта разыгралась совершенно неожиданно. Дело в том, что в этот вечер, когда даже все семейство Греча из гостиной перешло в большую залу и поместилось на нарочно придвинутых к порогу залы стульях, почтенному Моннерону не было никакой возможности не только читать, да даже поболтать всласть. Однако, едва генерал успел окончательно собраться идти, как перед ним предстал Моннерон в своем бразильском, расшитом золотом мундире; живя в доме Греча, он без труда мог переодеться. Держа в руке исписанный листок и обращаясь к Ивану Никитичу, не понимавшему ни полслова по-французски, он воскликнул:

– Mon général!..[325] – и за этим словом последовала целая цветистая речь на французском языке, речь, в которой было сказано, что он, де Моннерон, лишенный, по незнанию русского языка, сладостной возможности сколько-нибудь понимать то, что генерал читал перед таким просвещенным ареопагом, не мог, однако, не убедиться в том, что это им читанное должно быть нечто прелестное, потому что все, решительно все, даже те, которые, как он замечал, не обращают внимания на его чтения и по тому самому проявляют самое варварское безвкусие, были в восхищении от чтения генерала, содержание которого ему, Моннерону, не было известно, пока его excellent ami monsieur le professeur de la langue anglaise[326] господин Гасфельд не объяснил ему, что генерал, совершивший столько походов и участвовавший в стольких сражениях, преимущественно против французских войск империи, а l’époque de la grande armée et de la plus grande gloire française[327], посвятил настоящее сочинение свое литературной апофеозе как великой армии, так и величайшего из величайших полководцев, императора Наполеона. За это он, природный француз, де Моннерон, вменяет себе в обязанность от имени своего французского народа, которого он теперь здесь в доме monsieur Греча является представителем, благодарить его превосходительство le général lieutenant de Sorboleff[328]!..

– Прошу же вас, генерал, принять это братское лобзание, – восклицал раскудахтавшийся до высшей степени восторженности Моннерон и лез целоваться с генералом, который, со свойственною ему русскою сметкою, не понимая ни слова, ни полслова даже из всего этого спича, уразумев только, что тут, по-видимому, кроется какое-то quiproquo[329], и не желая конфузить француза, сказал, предупреждая крепким поцелуем его намерение donner l’accolade[330]:

– Хоть и ни бельмеса, мусье, из всего вами сказанного теперь я не уразумел, со всем тем мне понятно, что вы, по-видимому, любите русского солдатика и во время проживательства вашего в России успели убедиться, что ежели солдатик этот соотечественникам вашим, различным этим мусье франсе, штычком своим руду[331] не раз на смерть пускал, то все-таки солдатик-то наш предобрый малый и презолотой шельма в мирное время. За сим имею честь, господа, всем низко кланяться.

Генерал, сделав множество рукопожатий, удалился из среды предстоявших гостей, едва сдерживавших свой смех в его присутствии; но как только карета Ивана Никитича отъехала от подъезда, все, начиная с Греча, залились неудержимым, истинно гомерическим хохотом. Один только Гасфельд не смеялся. Однако он объяснил иным интимнейшим, что намеренно обморочил Моннерона в отместку за постоянные шутки француза над ним, степенным датчанином.

В один из четверговых вечеров, помню, Булгарин в особенности важничал, чванился и надувался, и обычный штат его, с Владимиром Строевым во главе, сильнее обыкновенного льнул около своего принципала и прославлял его знаменитость. Даже люди степенные и серьезные, не расположенные подличать перед кем бы то ни было, а перед Булгариным в особенности, не могли, однако, не выражать своего уважения к новому труду, который издавался тогда от имени Булгарина, объявлявшего во всех газетах, что труд этот явится в свет через год или через полтора; между тем, для ознакомления публики с этим знаменательным произведением, были напечатаны в «Северном архиве» отрывки из него

Журналист и прозаик Владимир Петрович Бурнашев (1810-1888) пользовался в начале 1870-х годов широкой читательской популярностью. В своих мемуарах он рисовал живые картины бытовой, военной и литературной жизни второй четверти XIX века. Его воспоминания охватывают широкий круг людей – известных государственных и военных деятелей (М. М. Сперанский, Е. Ф. Канкрин, А. П. Ермолов, В. Г. Бибиков, С. М. Каменский и др.), писателей (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. И. Греч, Ф. В. Булгарин, О. И. Сенковский, А. С. Грибоедов и др.), также малоизвестных литераторов и журналистов.

Книга известного советского поэта, переводчика, художника, литературного и художественного критика Максимилиана Волошина (1877 – 1932) включает автобиографическую прозу, очерки о современниках и воспоминания.Значительная часть материалов публикуется впервые.В комментарии откорректированы легенды и домыслы, окружающие и по сей день личность Волошина.Издание иллюстрировано редкими фотографиями.

Михаил Александрович Бакунин — одна из самых сложных и противоречивых фигур русского и европейского революционного движения…В книге представлены иллюстрации.

«Преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять свою мысль, а чтобы будить чужую» – в этом афоризме выдающегося русского историка Василия Осиповича Ключевского выразилось его собственное научное кредо. Ключевский был замечательным лектором: чеканность его формулировок, интонационное богатство, лаконичность определений завораживали студентов. Литографии его лекций студенты зачитывали в буквальном смысле до дыр.«Исторические портреты» В.О.Ключевского – это блестящие характеристики русских князей, монархов, летописцев, священнослужителей, полководцев, дипломатов, святых, деятелей культуры.Издание основывается на знаменитом лекционном «Курсе русской истории», который уже более столетия демонстрирует научную глубину и художественную силу, подтверждает свою непреходящую ценность, поражает новизной и актуальностью.

«Преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять свою мысль, а чтобы будить чужую» – в этом афоризме выдающегося русского историка Василия Осиповича Ключевского выразилось его собственное научное кредо. Ключевский был замечательным лектором: чеканность его формулировок, интонационное богатство, лаконичность определений завораживали студентов. Литографии его лекций студенты зачитывали в буквальном смысле до дыр.«Исторические портреты» В.О.Ключевского – это блестящие характеристики русских князей, монархов, летописцев, священнослужителей, полководцев, дипломатов, святых, деятелей культуры.Издание основывается на знаменитом лекционном «Курсе русской истории», который уже более столетия демонстрирует научную глубину и художественную силу, подтверждает свою непреходящую ценность, поражает новизной и актуальностью.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад отдельной книгой в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839—1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют по сей день информационную и энергетико-психологическую ценность. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

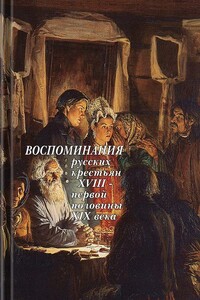

Сборник содержит воспоминания крестьян-мемуаристов конца XVIII — первой половины XIX века, позволяющие увидеть русскую жизнь того времени под необычным углом зрения и понять, о чем думали и к чему стремились представители наиболее многочисленного и наименее известного сословия русского общества. Это первая попытка собрать под одной обложкой воспоминания крестьян, причем часть мемуаров вообще печатается впервые, а остальные (за исключением двух) никогда не переиздавались.

Внук известного историка С. М. Соловьева, племянник не менее известного философа Вл. С. Соловьева, друг Андрея Белого и Александра Блока, Сергей Михайлович Соловьев (1885— 1942) и сам был талантливым поэтом и мыслителем. Во впервые публикуемых его «Воспоминаниях» ярко описаны детство и юность автора, его родственники и друзья, московский быт и интеллектуальная атмосфера конца XIX — начала XX века. Книга включает также его «Воспоминания об Александре Блоке».

Долгая и интересная жизнь Веры Александровны Флоренской (1900–1996), внучки священника, по времени совпала со всем ХХ столетием. В ее воспоминаниях отражены главные драматические события века в нашей стране: революция, Первая мировая война, довоенные годы, аресты, лагерь и ссылка, Вторая мировая, реабилитация, годы «застоя». Автор рассказывает о своих детских и юношеских годах, об учебе, о браке с Леонидом Яковлевичем Гинцбургом, впоследствии известном правоведе, об аресте Гинцбурга и его скитаниях по лагерям и о пребывании самой Флоренской в ссылке.

Любовь Васильевна Шапорина (1879–1967) – создательница первого в советской России театра марионеток, художница, переводчица. Впервые публикуемый ее дневник – явление уникальное среди отечественных дневников XX века. Он велся с 1920-х по 1960-е годы и не имеет себе равных как по продолжительности и тематическому охвату (политика, экономика, религия, быт города и деревни, блокада Ленинграда, политические репрессии, деятельность НКВД, литературная жизнь, музыка, живопись, театр и т. д.), так и по остроте критического отношения к советской власти.