Воронежские корабли - [10]

В чуланчике копилась всякая рухлядь: поломанные стулья, тряпки, ведра, веники, рогожи. Пахло пылью и мышами. По ночам они пищали под полом и затевали возню.

А Куцка бегала возле дворца, сторожила каменных мужиков. Она тоже как бы состояла при кавалере.

Река разлилась до слободки Придачи, до монастырской деревни. К адмиралтейскому двору на лодках ездили. Синяя волна плескалась о ступеньки дворцового крыльца. В волне отражались облака и раздробленное на множество ослепительных кружочков солнце.

А гуси, утки летели, летели…

Не к родимому ли Углянцу-селу летели гуси?

– Гуси мои, лебедята, возьмите меня на крылята! – глядя на пролетающие стаи, шептал Васятка.

Ох, нет! Мимо летели гуси, не брали с собой.

Харчился Васятка на кухне. Немец-повар сердито швырял мальчонке краюху хлеба и мосол, такой вываренный, что на нем не мясо, а одни жилочки. Но сердобольные бабы-судомойки совали – кто каши, кто сазанью головизну, кто ватрушечки.

Нет, голодным Васятка с кухни не уходил. Случалось, что и на Куцкину долю прихватывал.

Все бы ничего, да вот – тоска. И чем красней становилась весна, тем тоска неотвязней.

Кавалер Корнель был добр, ласков, подарил карандашик с зажимчиком, черную доску, каменную палочку, называемую грифель. Она как бы карандаш, но белого цвета, и след от нее на черной доске смывается мокрой тряпицей. Нарисуешь и смоешь. И ничего не останется.

Он, кавалер, и бумагу давал. И Васятка рисовал на ней все, что видел, и господин Корнель рисовал: парусную мельницу, корабли, работных мужиков, лесные дебри возле Акатова монастыря.

А один раз видели гробы и кости, черепа человеческие и ребра. На Стрелецком лоску возле ветхой церквушки Тихвинской божьей матери гора обвалилась с могилами. И обнажился гроб – деревянная сопревшая колода – и множество костей.

Про этот обвал шел слушок, будто по ночам собираются потревоженные покойники, ходят ищут свои косточки, вопят. И кто им в эту пору попадется, какой прохожий или проезжий, они на того кидаются и душат.

Этим мертвякам было название – волкулаки[6]. Они могли оборачиваться собакой или свиньей, или даже пеньком осиновым. Про то многие люди говаривали.

Просили тихвинского попа, чтоб справил на обвале второе погребение, отпел бы панихиду по рабам божьим, «их же имена ты, господи, веси». Но поп был жаден, ломил с просителей немыслимую цену. И так лежали косточки неприбранные, у всех на виду.

Кавалер рисовал, посмеивался, качал головой.

А Васятка побоялся, что мертвяк ночью придет в чулан, задушит. И он не стал рисовать.

Но все, что ни случалось ему начертить на бумаге, все господин Корнель брал и складывал в свою шкатулку. Васятка не понимал, зачем кавалеру надобны были его листочки.

Однако вскоре все это выяснилось.

Наступил день спуска кораблей. Первым шел на воду большой бриг «Пантелеймон».

В это утро Васятка проснулся рано. Во дворе еще стояла тишина. Но что-то разбудило малого, какой-то звук. Какое-то смутное воспоминание о родимом доме принес далекий звук.

Васятка открыл глаза и увидел постылый полумрак чулана. Тоненькая полоска золотистого света из крохотной отдушины в двери, кошачьего лаза, струилась по полу. И это был свет не свечи и не фонаря. Это был луч восходящего солнца. Стало быть, дверь на улицу была открыта. И Васятка услышал какие-то гулкие хлопки.

Тогда он понял, что слуга на дворе выбивает палкой пыль из ковра.

Но не это все-таки разбудило его.

И вдруг раздался тот звук… господи боже мой! Это пела, выговаривала пастушья дудочка. Где-то, видимо за рекой, ходило стадо.

Дудочка и была воспоминанием о доме.

Так начался этот знаменательный день.

Кавалер Корнель не будил утром Васятку, не тащил его по буграм с тяжелой шкатулкой. Он, кавалер, голубой плащ надел, кафтан с серебряным шитьем, зеленые башмаки на красных каблуках, с золотыми пряжками. То всегда в рыжем парике ходил, а нынче надел белый, обсыпанный мукой. Длинная шпага на дорогой перевязи болталась сбоку.

Кавалер был преважен.

Встретив Васятку, он смешно подмигнул и, оттопырив шпагой плащ, пошел к адмиралтейству.

Герцог ижорский Алексашка еще раньше туда отправился, поехал в раззолоченной карете, запряженной шестериком вороных жеребцов, с верховым форейтором, с запяточными гайдуками.

До адмиралтейского двора и полверсты по было, по такой погодке самый бы раз пешком прогуляться. Ему, может, и самому хотелось пройтись, но очень уж любил пустить пыль в глаза. Медом не корми, только б против всех отличиться.

Туда, к адмиралтейству, тянулся народ – и в каретах, и в колымагах, и верхами, и пешие.

Государева верейка, разукрашенная пестрыми вымпелами, покачивалась на легкой волне.

А тот корабль, что собирались спускать, «Пантелеймон», подпертый толстыми бревнами, стоял еще на суше, наряженный, как немецкий щеголь: по борту – толстые жгуты из сосновых веток, и мачты перевиты красными, голубыми и белыми лентами. И таких же цветов флаг на корме. Медные пушки, начищенные до огненного блеска, как бы языки грозного пламени, жарко сверкали на солнце.

А под кораблем устроили широкие, намазанные жиром полозья. По ним «Пантелеймон» должен был соскользнуть в воду.

Уголовный роман замечательных воронежских писателей В. Кораблинова и Ю. Гончарова.«… Вскоре им попались навстречу ребятишки. Они шли с мешком – собирать желуди для свиней, но, увидев пойманное чудовище, позабыли про дело и побежали следом. Затем к шествию присоединились какие-то женщины, возвращавшиеся из магазина в лесной поселок, затем совхозные лесорубы, Сигизмунд с Ермолаем и Дуськой, – словом, при входе в село Жорка и его полонянин были окружены уже довольно многолюдной толпой, изумленно и злобно разглядывавшей дикого человека, как все решили, убийцу учителя Извалова.

«… Сколько же было отпущено этому человеку!Шумными овациями его встречали в Париже, в Берлине, в Мадриде, в Токио. Его портреты – самые разнообразные – в ярких клоунских блестках, в легких костюмах из чесучи, в строгом сюртуке со снежно-белым пластроном, с массой орденских звезд (бухарского эмира, персидская, французская Академии искусств), с россыпью медалей и жетонов на лацканах… В гриме, а чаще (последние годы исключительно) без грима: открытое смеющееся смуглое лицо, точеный, с горбинкой нос, темные шелковистые усы с изящнейшими колечками, небрежно взбитая над прекрасным лбом прическа…Тысячи самых забавных, невероятных историй – легенд, анекдотов, пестрые столбцы газетной трескотни – всюду, где бы ни появлялся, неизменно сопровождали его триумфальное шествие, увеличивали и без того огромную славу «короля смеха».

«…– Не просто пожар, не просто! Это явный поджог, чтобы замаскировать убийство! Погиб Афанасий Трифоныч Мязин…– Кто?! – Костя сбросил с себя простыню и сел на диване.– Мязин, изобретатель…– Что ты говоришь? Не может быть! – вскричал Костя, хотя постоянно твердил, что такую фразу следователь должен забыть: возможно все, даже самое невероятное, фантастическое.– Представь! И как тонко подстроено! Выглядит совсем как несчастный случай – будто бы дом загорелся по вине самого Мязина, изнутри, а он не смог выбраться, задохнулся в дыму.

«… Валиади глядел в черноту осенней ночи, думал.Итак?Итак, что же будет дальше? Лизе станет лучше, и тогда… Но станет ли – вот вопрос. Сегодня, копая яму, упаковывая картины, он то и дело заглядывал к ней, и все было то же: короткая утренняя передышка сменилась снова жестоким жаром.Так есть ли смысл ждать улучшения? Разумно ли откладывать отъезд? Что толку в Лизином выздоровлении, если город к тому времени будет сдан, если они окажутся в неволе? А ведь спокойно-то рассудить – не все ли равно, лежать Лизе дома или в вагоне? Ну, разумеется, там и духота, и тряска, и сквозняки – все это очень плохо, но… рабство-то ведь еще хуже! Конечно, немцы, возможно, и не причинят ему зла: как-никак, он художник, кюнстлер, так сказать… «Экой дурень! – тут же обругал себя Валиади. – Ведь придумал же: кюнстлер! Никакой ты, брат, не кюнстлер, ты – русский художник, и этого забывать не следует ни при каких, пусть даже самых тяжелых, обстоятельствах!»Итак? …»Повесть также издавалась под названием «Русский художник».

«… Но среди девичьей пестроты одна сразу же привлекла его внимание: скромна, молчалива, и ведь не красавица, а взглянешь – и глаз не оторвешь. Она не ахала, не жеманничала, не докучала просьбами черкнуть в альбом. Как-то завязался разговор о поэзии, девицы восторгались любимыми стихотворцами: были названы имена Бенедиктова, Кукольника, Жуковского.Она сказала:– Некрасов…– Ох, эта Натали! – возмущенно защебетали девицы. – Вечно не как все, с какими-то выдумками… Какая же это поэзия – Некрасов!– Браво! – воскликнул Никитин. – Браво, Наталья Антоновна! Я рад, что наши с вами вкусы совпадают…Она взглянула на него и улыбнулась.

«… Со стародавних времен прижился у нас такой неписаный закон, что гениям все дозволено. Это, мол, личности исключительные, у них и психика особенная, и в силу этой «особенной» психики им и надлежит прощать то, что другим ни в коем случае не прощается.Когда иной раз заспорят на эту тему, то защитники неприкосновенности гениев обязательно приводят в пример анекдоты из жизни разных знаменитых людей. Очень любопытно, что большая часть подобных анекдотов связана с пьяными похождениями знаменитостей или какими-нибудь эксцентричными поступками, зачастую граничащими с обыкновенным хулиганством.И вот мне вспоминается одна простенькая история, в которой, правда, нет гениев в общепринятом смысле, а все обыкновенные люди.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Привет тебе, любитель чтения. Не советуем тебе открывать «Реквием» утром перед выходом на работу, можешь существенно опоздать. Кто способен читать между строк, может уловить, что важное в своем непосредственном проявлении становится собственной противоположностью. Очевидно-то, что актуальность не теряется с годами, и на такой доброй морали строится мир и в наши дни, и в былые времена, и в будущих эпохах и цивилизациях. Легкий и утонченный юмор подается в умеренных дозах, позволяя немного передохнуть и расслабиться от основного потока информации.

Украинский прозаик Владимир Дарда — автор нескольких книг. «Его любовь» — первая книга писателя, выходящая в переводе на русский язык. В нее вошли повести «Глубины сердца», «Грустные метаморфозы», «Теща» — о наших современниках, о судьбах молодой семьи; «Возвращение» — о мужестве советских людей, попавших в фашистский концлагерь; «Его любовь» — о великом Кобзаре Тарасе Григорьевиче Шевченко.

Подробная и вместе с тем увлекательная книга посвящена знаменитому кардиналу Ришелье, религиозному и политическому деятелю, фактическому главе Франции в период правления короля Людовика XIII. Наделенный железной волей и холодным острым умом, Ришелье сначала завоевал доверие королевы-матери Марии Медичи, затем в 1622 году стал кардиналом, а к 1624 году — первым министром короля Людовика XIII. Все свои усилия он направил на воспитание единой французской нации и на стяжание власти и богатства для себя самого. Энтони Леви — ведущий специалист в области французской литературы и культуры и редактор авторитетного двухтомного издания «Guide to French Literature», а также множества научных книг и статей.

Роман шведских писателей Гуннель и Ларса Алин посвящён выдающемуся полководцу античности Ганнибалу. Рассказ ведётся от лица летописца-поэта, сопровождавшего Ганнибала в его походе из Испании в Италию через Пиренеи в 218 г. н. э. во время Второй Пунической войны. И хотя хронологически действие ограничено рамками этого периода войны, в романе говорится и о многих других событиях тех лет.

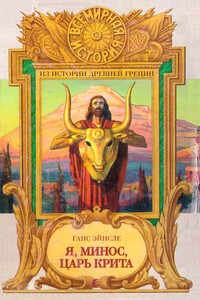

Каким был легендарный властитель Крита, мудрый законодатель, строитель городов и кораблей, силу которого признавала вся Эллада? Об этом в своём романе «Я, Минос, царь Крита» размышляет современный немецкий писатель Ганс Эйнсле.