Власть - [4]

Естественно, у каждого члена общежития вырастает бессознательное уважение к закристаллизовавшимся формам взаимоотношений, искусно служащим его интересам и представляющим наиболее выгодные равнодействующие из возможных решений и непосредственной практики. К тому же отобранный опыт защищается рядом специальных учреждений, не только действующих в плане психического воздействия, но и грозящих прямым насилием — физическим принуждением.

И вот под влиянием разнородных чувств, вырастающих на почве существенно вынужденного симбиоза — стадности, заинтересованности, благородства, страха, вырастает глубокий консерватизм — сложное, неопределенное, но вполне достаточное для определения личных актов, благословенное чувство, инстинктивно передаваемое от поколения к поколению, подсекающее в корне любую попытку восстать против общей, реально неосязаемой, но объективно достоверной, всеми равно чувствуемой силы. При этом силе этой в представлении ее участников дарована долгая, если не вечная жизнь, в то время как подлинные творцы и реальности рождаются, живут и умирают, подобно ефемеридам.

И представители власти и подвластные живут равно в этой атмосфере взаимовнушения. Невзирая на, казалось бы, очевидную, резкую противоположность их интересов, они солидаризируются в преклонении пред мистически неуловимой, сверхъестественной силой, ставшей существенной, необходимой. И авторитет этой силы строится вовсе не на исключительно высоком внутреннем содержании ее. Последнее может не только не отвечать нашим представлениям о справедливости, но идти прямо вразрез с ними, и такая постоянная работа коллективного самовнушения сообщает формальной, по существу не одухотворенной силе обаяние силы праведной.

Каково психологическое содержание чувства зависимости? Во-первых, успокоение слабых и трусов, опасающихся, что вне спасительного маяка — власти они будут развеяны, как атомическая пыль. Во-вторых, мещане, скопидомы, шкурники, предпочитающие без борьбы отдать кусочки своего, чтобы оберечь от завистливых и ненавидящих глаз главное свое достояние. В-третьих, специфические эстеты — любители фасадов, декораций, почерпающие силу в созерцании и смаковании «великого». В-четвертых, мыслители и общественные деятели, ищущие алгебру социальных отношений и полагающие прошлый опыт основным условием дальнейших построений. Наконец, косные массы, голодом, тяжким трудом, темнотой привычные к обожествлению палки.

Совокупная работа этих настроений, технически немощных, масс, забитых, угнетаемых, и неумеренность их восторгов перед самыми умеренными подачками, эксплуатация инстинктов паразитарных групп, философский и литературный блеск прихлебателей — вот источник обаяния власти.

И более. Даже те, кто разгадал эту страшную силу самовнушения, кто восстает против нее благодаря сложному ряду привычных и навязчивых представлений, известным навыкам, исторически привычным методам борьбы, собравшись на войну, — забывает о подлинной цели ее и, сражаясь против ненавистной, опостылевшей силы, утверждает новую, столь же универсальную, столь же беспощадную, столь же подчиняющую мертвящим абстракциям реальный мир.

В новые меха льется старое вино, пьянящее головы, упоенные победой. Но проходит хмель, и трезвеющие борцы с изумлением и негодованием взирают на новые сети, ими же сотканные. Вновь наверху — сверхиндивидуальная, отвлеченная сила; вновь человек трактуется как реальность sui generis, как специальная порода, уготованная на вивисекцию во имя высоких целей прогресса, вновь отданная на усмотрение своего волшебного опекуна.

Значит ли, что борьба с социальным вампиром невозможна, что историческому человечеству до последних дней его суждена антиномия: последовательное стремление к самоосвобождению и одновременно закабаление себя социальной мистике, подкрепляемой всеми средствами позитивных арсеналов?

Нет! Анархическое мировоззрение принимает вызов.

Прежде всего оно до конца осознает и разоблачает привычный фетишизм общественных образований. Безвластие есть стихия анархизма. Напитанный пафосом предельного раскрепощения человека, в меру его человеческой природы анархизм стремится поразить самый принцип власти, подсечь ее живые корни.

Речь идет не о метафизических спекуляциях, не о теоретической аргументации против начал, ограничивающих и тем более парализующих свободу человеческой инициативы, но о создании реальных предпосылок такого общежития, в котором не могло бы быть места указанному выше дуализму.

Итак, первый шаг анархизма — категорическое утверждение, что нет разумных оснований к капитуляции человека перед силой, являющейся его собственным порождением и которая поэтому не может встать ни над его волей, ни над его сознанием.

Рост любого исторического общества есть, между прочим, всегда рост автономии его членов.

Ранние организационные формы, суровые в отношении к личной свободе, естественно воспитывают протест личности, постепенно осознающей себя как индивидуальность, как самостоятельное конкретное своеобразие. Вечно расширяющийся круг социальных учреждений, обслуживающих интересы личности, с одной стороны, связывая ее все более сложной и хитрой сетью взаимоотношений — с другой, дает ей же могучие технические средства для ее самораскрытия.

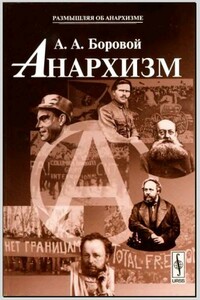

В предлагаемой читателю книге известного российского философа и историка А.А.Борового (1875-1935) дается авторская трактовка анархизма и его взаимоотношений с различными сторонами общественного бытия. Несмотря на то, что книга посвящена крупнейшему теоретику классического анархизма П.А.Кропоткину, автор ориентируется на пересмотр основных положений традиционного анархизма. А.А.Боровой понимает анархизм не как определенный идеал или общественный строй, а как мировоззрение, основанное на принципе бесконечного движения к свободе, безграничного развития человека и его идеалов.Рекомендуется философам, политологам, историкам, а также всем интересующимся наследием русской общественной мысли.

Печатается по изданию: Алексей Боровой. Общественные идеалы современного человечества. Либерализм. Социализм. Анархизм. Москва, «Логос» («Идея»), 19О6 г .

"Литературная газета" общественно-политический еженедельник Главный редактор "Литературной газеты" Поляков Юрий Михайлович http://www.lgz.ru/.

«Почему я собираюсь записать сейчас свои воспоминания о покойном Леониде Николаевиче Андрееве? Есть ли у меня такие воспоминания, которые стоило бы сообщать?Работали ли мы вместе с ним над чем-нибудь? – Никогда. Часто мы встречались? – Нет, очень редко. Были у нас значительные разговоры? – Был один, но этот разговор очень мало касался обоих нас и имел окончание трагикомическое, а пожалуй, и просто водевильное, так что о нем не хочется вспоминать…».

Деятельность «общественников» широко освещается прессой, но о многих фактах, скрытых от глаз широких кругов или оставшихся в тени, рассказывается впервые. Например, за что Леонид Рошаль объявил войну Минздраву или как игорная мафия угрожала Карену Шахназарову и Александру Калягину? Зачем Николай Сванидзе, рискуя жизнью, вел переговоры с разъяренными омоновцами и как российские наблюдатели повлияли на выборы Президента Украины?Новое развитие в книге получили такие громкие дела, как конфликт в Южном Бутове, трагедия рядового Андрея Сычева, движение в защиту алтайского водителя Олега Щербинского и другие.

Курская магнитная аномалия — величайший железорудный бассейн планеты. Заинтересованное внимание читателей привлекают и по-своему драматическая история КМА, и бурный размах строительства гигантского промышленного комплекса в сердце Российской Федерации.Писатель Георгий Кублицкий рассказывает о многих сторонах жизни и быта горняцких городов, о гигантских карьерах, где работают машины, рожденные научно-технической революцией, о делах и героях рудного бассейна.

Свободные раздумья на избранную тему, сатирические гротески, лирические зарисовки — эссе Нарайана широко разнообразят каноны жанра. Почти во всех эссе проявляется характерная черта сатирического дарования писателя — остро подмечая несообразности и пороки нашего времени, он умеет легким смещением акцентов и утрировкой доводить их до полного абсурда.