Визбор - [4]

Хабаровск мало чем запомнился: жили в комнатушке деревянного барака с длинным коридором, где всегда был полумрак, а на кухне стояли керосинки, на которых многочисленные жильцы готовили себе пищу. За керосином ходили с мамой в лавку за два квартала от дома. Юра — помощник, а как же иначе. Маме тяжело, он понимает это. Но бывают и праздники — поход в кино, например. Кино, с которым его крепко свяжет потом судьба, началось для него здесь. По крайней мере, первый фильм, который ему запомнился, он увидел в Хабаровске. Мама повела его смотреть «Лунный камень» — историю поиска на Памире ленинградской научной экспедицией иренита («лунного камня»), открытого ещё до революции геологом Иваном Поповым. Мужественные продолжатели его дела, преодолевая сопротивление перешедших границу и напавших на них «белобандитов» (в чалме и с белогвардейскими погонами одновременно!), должны добыть ценную породу для Страны Советов. Лет сорок спустя фильм вспоминался Юрию Иосифовичу, наверное, как наивный, но тогда мальчик следил за ходом событий на экране, широко раскрыв глаза. И Памир, наступит время, войдёт в его жизнь, в его душу и песни…

Прожили в Хабаровске недолго, вернулись в Москву ещё до начала войны. Много ли могла заработать, хотя бы и на Дальнем Востоке, фельдшерица? Назад ехали мимо тех же пейзажей, оставляя позади так и не ставший для них родным домом Хабаровск.

И вот первое отчётливо запомнившееся мальчику московское жильё — тот самый двухэтажный дом в парке воздушной академии, на Левой Дворцовой аллее, неподалёку от Ленинградки (так многие москвичи называли Ленинградское шоссе, теперь — Ленинградский проспект). Сама академия располагается в старинном Петровском замке, где в своё время пережидал московский пожар Наполеон. Когда Юра подрастёт и прочтёт «Евгения Онегина», он легко узнает знакомую «дубраву» в строках седьмой главы романа в стихах, где подробно описан въезд семейства Лариных в Москву: «Вот, окружён своей дубравой, / Петровский замок. Мрачно он / Недавнею гордится славой. / Напрасно ждал Наполеон, / Последним счастьем упоенный, / Москвы коленопреклоненной / С ключами старого Кремля: / Нет, не пошла Москва моя / К нему с повинной головою». Теперь уже идёт другая война, и из башен Петровского замка выглядывают зенитки, охраняющие находящийся по соседству Центральный аэродром — тот самый, куда водила его мама. Над городом висят тревожные, продолговатые, похожие на гигантских рыб аэростаты — они тоже охраняют московское небо от фашистских самолётов, которые из-за этих, мешающих им, надувных фигур не могут спуститься низко к земле и прицельно бомбить город.

Но бомбардировщики всё же иногда прорываются сюда, и чтобы враг не увидел огней и не понял, где находятся здания-мишени, окна нужно было закрывать светомаскировкой — большими, во всё окно, листами плотной чёрной бумаги, которые днём закручивались наверх. Такой приказ был объявлен уже в самый первый день войны. Мальчику эта светомаскировка кажется бесполезной: электричество в домах отключено, а от коптилки (банка с керосином и опущенный в неё горящий шнур, воткнутый, чтобы держался вертикально в круглый срез от картофелины или в какое-нибудь другое приспособление) какой свет — так, полумрак только. Но раз нужно затемнять окна — значит, нужно; правительству виднее. Наши зенитки били в ответ, и от грохота закладывало уши, а однажды посыпалось на пол оконное стекло: не спасли крест-накрест наклеенные полосы бумаги, которые должны были удерживать стёкла от взрывной волны.

Массовая эвакуация из Москвы ещё не началась, а Мария Григорьевна уже решила уезжать. Ведь Юре подошло время идти в первый класс, а здесь до того ли?.. Снова поезд — теперь опять краснодарский. Но это всё-таки быстрее, чем до Хабаровска. Мама и сын едут к родне, которую Юра, конечно, не помнит, но мама как правительство: раз она так решила — значит, всё правильно. И вот они уже в Краснодаре, в доме на Кузнечной улице, у дяди Пети Шевченко, маминого брата. Дядя Петя показал ему картину, нарисованную Юриным отцом и служившую в доме не то украшением, не то ковром: «А ты ему помогал, подрисовывал вот эту траву. Не помнишь?» Что он мог помнить? Ему тогда, может, и был от силы год… Он и потом, уже после Краснодара, забудет об этом, да мама как-то напомнит уже почти взрослому сыну. Но что запомнится гораздо лучше — так это прекрасные украинские песни, которые пелись в маминой семье (всё-таки в жилах Марии Григорьевны текла украинская кровь). Как раз осенью, вскоре после их приезда в Краснодар, созрели арбузы, дед привёз их несметное число (то ли две, то ли три арбы), «на арбузы» собралась вся многочисленная родня, и весь вечер пели… С тех пор Юра любил слушать народные песни — не только украинские, но и, конечно, русские. Позже он скажет, что народные песни были его «единственной музыкальной школой».

Теперь у Юры есть двоюродный брат Витя, сын дяди Пети, совсем взрослый, ему уже четырнадцать. С ним интересно поиграть во дворе, послушать его рассказы, и хочется поскорее стать таким же большим, как он. Витя и отведёт его первый раз в первый класс, и станет семилетний вчерашний москвич краснодарским школьником. Да только недолго ему им быть: летом 1942-го фрицы прорвались к Краснодару, и теперь стало опасно и здесь. Неужели город сдадут? Не хотелось в это верить. Но мама на всякий случай увозит его опять в Москву. Там стало спокойнее, чем здесь, хотя и нет краснодарских арбузов и винограда. Зимой под Москвой врага остановили и отогнали от города, и теперь столицу он уж точно не возьмёт. А в Краснодар немцы и впрямь вошли. Так что уехали оттуда мама с сыном вовремя…

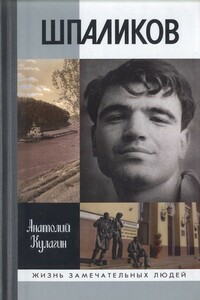

Книга представляет собой первое подробное жизнеописание Геннадия Шпаликова (1937–1974) — кинодраматурга, поэта, прозаика, одного из самых ярких художников эпохи «оттепели», автора сценариев культовых фильмов начала 1960-х годов — «Застава Ильича» и «Я шагаю по Москве». В основе биографии — воспоминания современников, архивные документы, беседы автора с друзьями и близкими главного героя книги. знак информационной продукции 16+.

В книге приведен библиографический список наиболее важных работ о жизни и творчестве Лермонтова. Он поможет ориентироваться в обширной литературе предмета, облегчит нахождение необходимых справок и будет способствовать дальнейшему углубленному изучению наследия писателя. Он должен также дать представление о направлениях в науке о Лермонтове и о деятельности отдельных ученых-лермонтоведов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.

Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.