Великая ошибка Карла Поппера: открытое общество в условиях антинаучной революции - [3]

Дело не в том, что мы идеализируем Запад, а в том, что мы слишком «рационализируем» его. Между тем Хосе Ортега-и-Гассет еще в 1930 г. предупредил об опасности такого прекраснодушного рационализма, опубликовав классическое «Восстание масс», где и ввел понятие «человек-масса». Это средний человек, который чувствует себя как «все» и не переживает из-за этого. Будучи порождением цивилизации, он воспринимает все блага цивилизации как само собой разумеющееся, естественно данное состояние. Он слишком ленив, чтобы утруждать себя критическим мышлением, да и не всегда способен к нему. Соответственно, он не стремится доказывать свою правоту и не желает признавать чужую. Он прав по определению, как часть массы (Ортега-и-Гассет, 1997). Мы уже отмечали, что весьма многие общественные явления, в том числе и чудовищная антироссийская компания, захлестнувшая западные страны в 1999–2000 гг., могут быть поняты и объяснены именно как феномены восстания масс, в данном случае — цивилизованных (Шупер, 2002). Однако кризис рационализма, ставший результатом такого восстания имеет и другие, ничуть не менее важные грани.

Трагическая ситуация, при которой интеллектуальный уровень опустился настолько, что нелепейшие суеверия и предрассудки распространились даже в наиболее образованных слоях общества, позволяет некоторым авторам ставить вопрос о наступлении нового средневековья. Нам представляется, что этот термин весьма удачен как метафора, но недостаточно точно отражает существо происходящих процессов. Подлинная проблема в том, что, либо Поппер (90:) ошибался, считая, что науке лучше всего подходит бодрящий климат открытого общества, либо современное западное общество нельзя более даже приближенно считать открытым. Однако и в том, и в другом случае можно говорить о разворачивающейся антинаучной революции (ведь наука весьма успешно развивалась и в таком закрытом обществе как СССР). Она последовала после первой научной революции в XVII в., когда возникло опытное естествознание, и второй — в XIX в., когда наука из занятия горстки любознательных лиц превратилась в мощный социальный институт благодаря возникновению триады «исследования — приложения — подготовка кадров» (Петров, 1977, 1996), и едва ли имеет аналоги в истории. Об антинаучной революции как разворачивающемся процессе позволяет говорить уже одно только катастрофическое снижение уровня высшего образования (и в еще большей мере — среднего), которое вкупе с другими кризисными явлениями в научном сообществе и в обществе в целом привело в расстройство механизмы воспроизводства научных кадров, а в перспективе может создать серьезнейшую угрозу самому существованию сложившейся в XIX в. великой триады.

Известный философ М. К. Петров (1924–1987), чьи работы, исключительно важные для понимания развития науки как социального института, были опубликованы по преимуществу лишь посмертно, считал коренным пороком современной цивилизации принятие экстенсивной модели онаучивания, на которую он и возлагал ответственность за деградацию среднего, а вслед за ним — и высшего образования, что делает неизбежным постоянное снижение интеллектуального уровня элиты общества и общества в целом. Под экстенсивной моделью онаучивания Петров понимал поверхностное и догматическое освоение научных знаний в средней, а, отчасти, и в высшей школе, не требующее от обучаемых никаких интеллектуальных усилий, и совершенно не вырабатывающее способности их совершать. Радикальное сокращение преподавания языков в средней школе на протяжении ХХ в. Петров объяснял именно тем, что обучение языку профанировать много трудней, нежели преподавание наук — точных, естественных или общественных. Если с теми или иными науками человек может быть знаком «в определенной мере» и можно утверждать, что даже знание самых элементарных их основ все равно будет ему полезно, то иностранный язык он либо знает, либо нет.

Очевидно, что широчайшее распространение экстенсивной модели онаучивания есть непосредственный результат восстания масс, потребовавших всеобщего среднего образования. Между тем всякому человеку, хотя бы бегло пролиставшему учебники для старших классов, совершенно очевидно, что образование может быть либо средним, либо всеобщим — весьма значительная часть учащихся не сможет освоить курсы математики, физики, химии, биологии и других дисциплин даже ценой героических усилий. Едва ли надо кого-либо убеждать, что знания современного выпускника средней школы соотносятся со знаниями выпускника дореволюционной гимназии примерно так же, как нынешние 15 руб. соотносятся с царским империалом. «Понятно также, что в числе соучастников преступлений экстенсивной модели онаучивания против человечества окажутся и неразумное использование законов о всеобщем обязательном образовании, позволяющее «тихоходам» стать влиятельной социальной группой, определяющей общий темп академического движения и общий стиль жизни в (91:) развитом обществе, и традиции политического и научно-административного мышления, предпочитающие местный патриотизм глобальному космополитизму, и многое другое, но в подоснове все таки лежит, по нашему мнению, экстенсивная модель онаучивания общества, длительное время функционирующая во всех развитых странах» (Петров, 1992, с. 158). Сейчас современное общество стоит на пороге перехода ко всеобщему высшему образованию и это станет не торжеством просвещения и прогресса, а новым этапом исторической драмы — углублением антинаучной революции.

Монография посвящена одной из ключевых проблем глобализации – нарастающей этнокультурной фрагментации общества, идущей на фоне системного кризиса современных наций. Для объяснения этого явления предложена концепция этно– и нациогенеза, обосновывающая исторически длительное сосуществование этноса и нации, понимаемых как онтологически различные общности, в которых индивид участвует одновременно. Нация и этнос сосуществуют с момента возникновения ранних государств, отличаются механизмами социогенеза, динамикой развития и связаны с различными для нации и этноса сферами бытия.

Воспоминания известного ученого и философа В. В. Налимова, автора оригинальной философской концепции, изложенной, в частности, в книгах «Вероятностная модель языка» (1979) и «Спонтанность сознания» (1989), почти полностью охватывают XX столетие. На примере одной семьи раскрывается панорама русской жизни в предреволюционный, революционный, постреволюционный периоды. Лейтмотив книги — сопротивление насилию, борьба за право оставаться самим собой.Судьба открыла В. В. Налимову дорогу как в науку, так и в мировоззренческий эзотеризм.

В монографии впервые в литературоведении выявлена и проанализирована на уровне близости философско-эстетической проблематики и художественного стиля (персонажи, жанр, композиция, наррация и др.) контактно-типологическая параллель Гессе – Набоков – Булгаков. На материале «вершинных» творений этих авторов – «Степной волк», «Дар» и «Мастер и Маргарита» – показано, что в межвоенный период конца 1920 – 1930-х гг. как в русской, метропольной и зарубежной, так и в западноевропейской литературе возник уникальный эстетический феномен – мистическая метапроза, который обладает устойчивым набором отличительных критериев.Книга адресована как специалистам – литературоведам, студентам и преподавателям вузов, так и широкому кругу читателей, интересующихся вопросами русской и западноевропейской изящной словесности.The monograph is a pioneering effort in literary criticism to show and analyze the Hesse-Nabokov-Bulgakov contact-typoligical parallel at the level of their similar philosophical-aesthetic problems and literary style (characters, genre, composition, narration etc.) Using the 'peak' works of the three writers: «The Steppenwolf», «The Gift» and «The master and Margarita», the author shows that in the «between-the-wars» period of the late 20ies and 30ies, there appeard a unique literary aesthetic phenomenon, namely, mystic metaprose with its stable set of specific criteria.

Книга представляет читателю великого итальянского поэта Данте Алигьери (1265–1321) как глубокого и оригинального мыслителя. В ней рассматриваются основные аспекты его философии: концепция личности, философия любви, космология, психология, социально-политические взгляды. Особое внимание уделено духовной атмосфере зрелого средневековья.Для широкого круга читателей.

Книга дает характеристику творчества и жизненного пути Томаса Пейна — замечательного американского философа-просветителя, участника американской и французской революций конца XVIII в., борца за социальную справедливость. В приложении даются отрывки из важнейших произведений Т. Пейна.

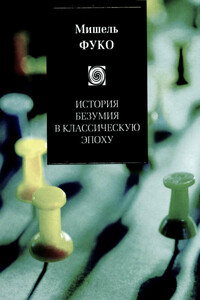

Книга известного французского философа Мишеля Фуко (1926–1984) посвящена восприятию феномена безумия в европейской культуре XVII–XIX вв. Анализируя различные формы опыта безумия — институт изоляции умалишенных, юридические акты и медицинские трактаты, литературные образы и народные суеверия, — автор рассматривает формирование современных понятий `сумасшествие` и `душевная болезнь`, выделяющихся из характерного для классической эпохи общего представления о `неразумии` как нарушении социально — этических норм.