Трудное восхождение - [3]

И человек, который возьмет в руки беседу “О смысле христианской жизни” святого XIX века преп. Серафима Саровского или сборник речений преп. Силуана Афонского (XX век) и затем сравнит их с беседами преп. Макария Египетского (IV век) или Игнатия Богоносца (II век), согласится с замечанием О. Мандельштама о том, что “у каждой истинной книги нет титульного листа”. Православный (небогослов) может читать Златоуста — и даже не догадываться о том, в каком веке жил этот учитель; он будет читать Ефрема Сирина — и не догадываться, что держит в руках труд не грека и не русского, а сирийца…

Так вот, на мой взгляд, эта традиция древневосточного прочтения Евангелия и исторически и духовно глубже и достовернее, чем попытки реконструкции, предпринимаемые американскими миссионерами на стадионах. Это и х видение Евангелия. Это и м нужен такой Бог, который позволял бы дешевыми средствами получить спасение. Это и м нужно такое понимание Креста Господня, которое избавляло бы их от несения еще и собственного, человеческого креста. Гедонистическая Европа новейшего времени сделала из религии Распятия повод для “чувства глубокого удовлетворения”: “Ты только признай, что за тебя долг уже заплачен, и продолжай твой бизнес, ибо местечко на Небесах тебе уже готово!” Но может ли быть большая подмена? И не есть ли это всего лишь выдача уже не частной, как бывало у католиков, а тотальной индульгенции за счет “заслуг Христа”?

И даже употребление одних и тех же евангельских слов передает очень разные смыслы в протестантизме и в православии. “Грех” и “спасение” — две фундаментальные категории библейского богословия. Но западное христианство склонно описывать драму грехопадения и искупления в терминах юридических, восточное христианство — в терминах органических. Для православия грех не столько вина, сколько болезнь.

“Грех делает нас более несчастными, чем виновными”,— говорил преп. Иоанн Кассиан, а преп. Петр Дамаскин сравнивал грешника с псом, который лижет пилу и не замечает причиняемого себе вреда, пьянея от вкуса собственной крови… И в чине исповеди священническая молитва увещевает: “Пришел еси во врачебницу, да не неисцелен отыдеши”… В наше время среди православных мыслителей С. Л. Франк подчеркивал, что о “первородном грехе” правильнее говорить как о “первородном бедствии”.

В юридической теории Бог, приемля жертву Христа, за нее прощает людей. Но православной мистике мало прощения. Жестко сказав протестантским богословам, что “вместо Бога они ищут безнаказанности”, будущий Патриарх Сергий обращал внимание на то, что “амнистия провозглашает праведным, а не делает праведным.

Человек уведомляется о своем спасении, но не участвует в нем.

Заслуга Христа — событие постороннее, с моим внутренним бытием у протестантов связи не имеющее. Поэтому и следствием этого акта может быть только перемена отношений между Богом и человеком, сам же человек не меняется. Ищут обязать Бога даровать мне живот вечный.

Душа человеческая… хочет не числиться только в царствии Божием, но действительно жить в нем” (Архиеп. С е р г и й С т р а г о р о д с к и й. Православное учение о спасении. Казань. 1898, стр. 33).

Если бы не годы отсечения народа и даже самой Церкви от высокой богословской и философской мысли, мы бы помнили и слова князя Е. Н. Трубецкого о том, что, по ощущению нашей совести, “человеческая природа, поврежденная изнутри, в самом своем корне и источнике, может быть и спасена только изнутри, а не внешним актом купли или колдовства, который оставляет нетронутым ее греховный корень. А значит, неприемлема банковская процедура перевода “заслуг” Христа на спасаемых Им людей” (Т р у б е ц к о й Е. Н. Смысл жизни. Берлин. 1922, стр. 198).

Баптистский же учебник догматики рисует следующую картину:

“Единственный путь спасения состоит в том, чтобы невинный, безгрешный добровольно согласился умереть, приняв на себя наказание за грех, и стал бы заместителем грешника перед Богом… Христос своей смертью внес достойную плату для освобождения грешников от греха” (“Догматика. Заочные библейские курсы ВСЕХБ”. М. 1970, стр. 56, 58).

Задолго до Вольтера и Толстого св. Григорий Богослов возмущался подобными теориями — ибо как мог требовать крови собственного Сына для прощения людей Тот, Кто не принял жертву Авраама?! А замечательный русский философ и богослов В. Несмелов справедливо писал, что “ни один здравомыслящий человек в отношении себя самого никогда не допустит, что будто /ради справедливого прощения/ своего обидчика он сам должен перенести то наказание, какое по закону следовало бы перенести его обидчику, и что будто лишь после этого наказания он может с /правдою и любовию/ простить своего обидчика” (Н е с м е л о в В. Наука о человеке. Казань. 1903, т. 2, стр. 57).

Значит, нельзя пренебречь разницей между тем, как “спасение” понимается в православии — и как в баптизме. По мысли преп. Макария Египетского, Христос пришел, чтобы “и с ц е л и т ь ч е л о в е ч н о с т ь”. И для св. Василия Великого “г л а в н о е в спасительном домостроительстве по плоти — привести человеческое естество в единение с самим собой и со Спасителем и, истребив лукавое рассечение, восстановить изначальное единство, подобно тому как наилучший врач целительными средствами связывает тело, расторгнутое на многие части…”.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

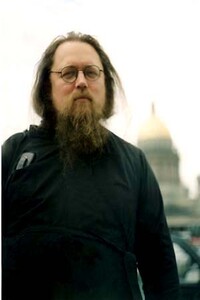

Книга самого известного в современной России миссионера, публициста и богослова диакона Андрея Кураева посвящена "неудобным" для открытого обсуждения проблемам, касающимся взаимоотношений Церкви и общества. С присущей автору смелостью и остротой он затрагивает различные аспекты жизни современного человека.Книга обращена к самому широкому кругу читателей.

Книга диакона Андрея Кураева, профессора Православного Свято-Тихоновского Богословского Института, посвящена вопросу, который находится в центре православно-протестантских дискуссий, — вопросу о том, какое место занимает Библия в жизни Церкви. Только ли Библию оставил Христос людям? Только ли через Библию Христос приходит и обращается к нам?В книге ставятся вопросы о соотношении Писания и церковного Предания, о христианском восприятии истории, о соотношении материи и Духа.Назначение книги — уберечь людей (и протестантов, и православных, и светских исследователей) от слишком упрощенного понимания Православия и пояснить, что именно делает Православие религиозной традицией, существенно отличной от протестантизма.По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

Новая серия книг даёт возможность побеседовать с одним из самых необычных людей современной Церкви — диаконом Андреем Кураевым. Он стал самым молодым профессором богословия в истории Русской Православной Церкви. Этот человек умеет и любит полемизировать. Сектантам запрещено с ним встречаться, а люди из других городов едут на его лекции в МГУ. Мы предлагаем вам новую книгу диакона Андрея Кураева, который умеет мгновенно переходить от сугубо научной речи к шутке, от бытовых тем — к богословию.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается о путешествии двух друзей-писателей на святую гору Афон. Паломники в поисках известного святогорского старца оказываются во многих монастырях и скитах, встречаются с разными людьми. Следуя за ними, читатель чувствует, как меняется мироощущение героев повествования. Книга снабжена обширными историческими комментариями.

Лекции по Истории Древнего Мира, прочитанные для студентов 1-го курса Православного Свято-Тихоновского Богословского института Дега Витальевичем Деопиком (родился в 1932 г., окончил исторический факультет МГУ (1956). Кандидат исторических наук (1961), доктор исторических наук (1996)).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.