Трудное восхождение - [2]

Ему две тысячи лет, и это древо, разросшееся за два тысячелетия, нельзя вновь обрезать до размеров и форм того росточка, с которого оно начиналось на заре нашей эры.

Для человека естественно самое главное в жизни выражать формами искусства— и нельзя запрещать всякую религиозную живопись на том лишь основании, что апостольская община ее не знала! Для человека естественно искать осознания своей веры, естественно стремиться пронести в доминиум разума то, что он обрел в духовном опыте, в опыте откровения — не для того, чтобы проверить разумом откровение, а для того, чтобы научить разум жить с откровением, чтобы тот опыт, который дается сердцу, сделать предметом умного рассмотрения. И если Церковь не сразу привлекла философский инструментарий для разъяснения своей веры и надежды, это не значит, что все наработки послеапостольского богословия должны быть отменены. Христос сравнивал Царство Божие с растущим семенем, древом, закваской. И что же пенять дереву за то, что оно не осталось семечком, но вобрало в себя всю сложность мира и человека!

Что вообще значит православие? Это Евангелие плюс благодатное приятие его воздействия на тех людей разных времен, культур и народов, которые всецело открылись Христовой вести. Православие — это доверие к истории, к другим людям.

Для православного немыслимо представление о том, что опыт откровения и богообщения, который был у апостолов, затем стал вдруг недоступен.

Нам кажется странным это новое учение о том, что Христос на полтора тысячелетия забыл своих учеников и оставил их заблуждаться в вопросах, имеющих значимость для спасения (ибо это уже противоречит догмату о человеколюбии Творца).

Ему чужда тотальная подозрительность, которая полагает, что “был один христианин на свете — и того распяли”. Но поэтому и в сути своей православие живет именно Евангелием и ничем иным. Церковь наша, по замечанию прот. Иоанна Мейендорфа, называет себя апостольской, а не святоотеческой, ибо святым отцом становится тот, кто в адекватных словах смог проповедовать своему времени изначальную апостольскую веру и являть в себе евангельскую жизнь.

Если же я не замечаю действия евангельского духа в некоем человеке и его жизни, если я ложно и односторонне истолковываю его действия и проповедь — то ведь это не повод для того, чтобы сказать: мол, незачем и всматриваться в дыхание Духа в людях, мол, давайте изучать только Слово Бога и не будем интересоваться тем, к а к люди слышали это Божие слово. Слово Божие обращено все-таки именно к человекам…

Библия исторична. Это история народа, а не жизнеописание Моисея.

Этого-то исторического дыхания и доверия к действию Бога в истории людей как раз и нет в нецерковном христианстве..

В стране, где несколько поколений воспитаны на “ленинской теории отражения”, баптистам несложно проповедовать. Они говорят: откройте глаза, возьмите в руки Евангелие, которое мы вам бесплатно подарим, и читайте. Мы будем давать вам адекватные и очевидные комментарии, и вы увидите, что православные просто исказили простые евангельские слова.

При чем здесь “ленинская теория отражения”? Да при том, что в этой теории функции познающего сознания сводились к верному “отражению реальности”: пришел, увидел, отразил. Сложнейшие философско-методологические исследования, вскрывающие гораздо более сложные отношения между субъектом познания и его объектом, были названы идеалистическими выдумками и запрещены. Поэтому так трудно человеку, который даже в самом первом приближении не наслышан о

Канте и Витгенштейне, Поппере и Гуссерле, понять, что любой текст существует только в интерпретации, или, усилив акцент: текст вообще не существует без читающего. На человеке лежит “проклятие Мидаса”: все, чего он ни коснется, он делает “своим”, на все он налагает неизбежный отпечаток своего жизненного и духовного опыта, все понимает в свою меру.

Это же касается и Евангелия: кто бы ни говорил о Евангелии, его речь не менее говорит нам о нем самом, чем о Евангелии. Выбор комментируемых мест и сам комментарий, интонация разговора и конечные выводы — все это зависит от опыта и культуры человека. И тот факт, что у нас есть не одно Евангелие, а четыре и называются они “Евангелие от…”,— уже само это говорит о том, что любой пересказ Благой Вести Христа неизбежно интерпретативен.

И наверно, нетрудно догадаться, что грек, еврей или египтянин III века слышали в Евангелии нечто иное, чем американец XX века. И если эта разница неизбежна, то как выбрать интерпретацию, которая и исторически и духовно была бы наиболее адекватна вере первых христианских общин? Да, христиане конца I века не читали по средам православных акафистов и не служили католических литаний. Но с другой стороны, были ли они убеждены, что “благочестие приносит прибыль”? Считали ли они, что их новая вера поможет их бизнесу?..

Православие — это “восточное христианство”. Оно сквозь века пронесло то осмысление проповеди Иисуса из Назарета, которое дали первые, преимущественно ближневосточные поколения христиан. Конечно, этот изначальный опыт и обогащался и дополнялся, что-то в нем временами тускнело, а что-то вспыхивало ярче, но эта непрерывность сохранена.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга самого известного в современной России миссионера, публициста и богослова диакона Андрея Кураева посвящена "неудобным" для открытого обсуждения проблемам, касающимся взаимоотношений Церкви и общества. С присущей автору смелостью и остротой он затрагивает различные аспекты жизни современного человека.Книга обращена к самому широкому кругу читателей.

Книга диакона Андрея Кураева, профессора Православного Свято-Тихоновского Богословского Института, посвящена вопросу, который находится в центре православно-протестантских дискуссий, — вопросу о том, какое место занимает Библия в жизни Церкви. Только ли Библию оставил Христос людям? Только ли через Библию Христос приходит и обращается к нам?В книге ставятся вопросы о соотношении Писания и церковного Предания, о христианском восприятии истории, о соотношении материи и Духа.Назначение книги — уберечь людей (и протестантов, и православных, и светских исследователей) от слишком упрощенного понимания Православия и пояснить, что именно делает Православие религиозной традицией, существенно отличной от протестантизма.По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

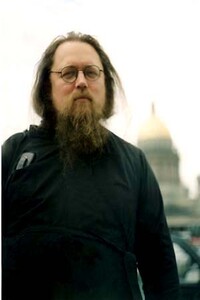

Новая серия книг даёт возможность побеседовать с одним из самых необычных людей современной Церкви — диаконом Андреем Кураевым. Он стал самым молодым профессором богословия в истории Русской Православной Церкви. Этот человек умеет и любит полемизировать. Сектантам запрещено с ним встречаться, а люди из других городов едут на его лекции в МГУ. Мы предлагаем вам новую книгу диакона Андрея Кураева, который умеет мгновенно переходить от сугубо научной речи к шутке, от бытовых тем — к богословию.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается о путешествии двух друзей-писателей на святую гору Афон. Паломники в поисках известного святогорского старца оказываются во многих монастырях и скитах, встречаются с разными людьми. Следуя за ними, читатель чувствует, как меняется мироощущение героев повествования. Книга снабжена обширными историческими комментариями.

Лекции по Истории Древнего Мира, прочитанные для студентов 1-го курса Православного Свято-Тихоновского Богословского института Дега Витальевичем Деопиком (родился в 1932 г., окончил исторический факультет МГУ (1956). Кандидат исторических наук (1961), доктор исторических наук (1996)).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.