Том 35. Пока алгебра не разлучит нас. Теория групп и ее применение - [5]

ЛЕВИ-СТРОСС: А почему вы назвали теорию множеств «наивной»? Очередная шутка?

ВЕЙЛЬ: Разумеется. Девиз, под которым группа Бурбаки начала свой труд по унификации математики, звучал так: «поставить аксиоматический метод на службу идеологии структур». Об идеологии структур мы поговорим чуть позже.

Если говорить о методе, то мы решили использовать в качестве основы теорию множеств, которая, несмотря на парадоксы, обнаруженные в ней в начале века, в то время пребывала в добром здравии. Следовательно, первый шаг на пути к формализации математики состоял в том, чтобы подробно описать все обозначения и синтаксис теории множеств.

Эта задача была посложнее любого из подвигов Геракла — перед нами был пример Рассела и Уайтхеда, которые работали над «Началами математики» десять лет подряд по 12 часов в день. Таким образом, если бы мы ввели достаточное количество аббревиатур и новых правил синтаксиса, то получили бы намного более практичный язык. Он не был бы формальным в строгом смысле этого слова, но был бы достаточно близок к формальным языкам, чтобы обладать идеальной четкостью. Именно в этом и заключалась «наивность» нашей теории множеств — разновидности стенографической записи идеального языка, не содержащего ни единого пробела.

Вскоре мы забросили формализованную математику, но во всех работах неизменно оставляли своего рода путеводные знаки, чтобы при необходимости вернуться к ней. Следует понимать, насколько мы были увлечены строгими обозначениями, не оставлявшими места риторике. В нашем линейном повествовании запрещались любые отсылки к другим источникам, и в результате вещественные числа впервые объяснялись на трехтысячной странице.

ЛЕВИ-СТРОСС: Не противоречат ли этому исторические заметки, согласно которым Бурбаки имел обыкновение начинать каждую книгу «с чистого листа»?

ВЕЙЛЬ: Это другое. Обратите внимание, что название нашего трактата, «Начала математики», было выбрано не случайно. С одной стороны, мы понимаем математику как единое целое, с другой — сложно не заметить отсылку к «Началам» Евклида. Мы, подобно Евклиду, хотели создать труд, который не потерял бы актуальность на протяжении двух тысяч лет, а достичь этой цели можно было только при одном условии — обеспечив абсолютную полноту книги. Представьте, что люди будущего обнаружат одну из математических статей. В ней будет множество отсылок к другим текстам, многие из которых, скорее всего, окажутся утерянными, и сколь бы интересной ни была наша статья, в конечном итоге она оказалась бы бесполезной. «Начать с чистого листа» не означает отрицать существование математики до нас, ведь геометрия существовала и до Евклида. Напротив: наш трактат, подобно труду Евклида, должен был содержать все знания, известные на тот момент.

Но при упорядочении старых материалов часто обнаруживаются другие, новые.

Должен признаться, что добавить исторические заметки в конец каждого тома предложил я. Позвольте рассказать, почему я принял такое решение. Когда я поступил в Нормальную школу, оказалось, что научная библиотека работала по очень неудобному расписанию. Директор, устав выслушивать мои жалобы, назначил меня помощником библиотекаря. Я мог работать в библиотеке в любое время суток — от меня требовалось лишь минимальное присутствие на рабочем месте. Именно в библиотеке Нормальной школы я прочел труд Бернхарда Римана — в свое время я выучил немецкий, чтобы понимать, о чем говорят родители, когда хотят сохранить что-то в секрете от меня с сестрой. Прочтя труд Римана, я еще больше укрепился в мысли, которая пришла мне в голову после знакомства с трудами древних греков: во всей истории человечества важны лишь гении, а единственный способ познакомиться с ними — это прочесть их произведения. С тех пор я неизменно считал, что при изучении истории математики основное место следует отводить прочтению классических трудов, а не запоминанию никому не интересных дат.

ЛЕВИ-СТРОСС: Раз мы заговорили о великих математиках прошлого, я не могу не спросить вот о чем: вас не беспокоило, что их труды отличались меньшей строгостью и четкостью, чем ваши?

ВЕЙЛЬ: Вы правы, это была одна из самых больших опасностей. Допускаю, что мы не всегда умели держать дистанцию. Мне повезло: историю математики мне преподавал Макс Деи, один из двух человек в моей жизни, кто заставил меня думать о Сократе. Этот удивительный преподаватель считал, что математика — лишь одно из множества зеркал, в которых отражается истина (возможно, четче, чем в остальных). Он организовал во Франкфуртском университете семинар, где планировал читать великие труды с точки зрения их авторов, не требуя от математиков прошлого того, чего позволял достичь лишь современный формализм. Этим же путем я проследовал при работе над книгой об истории теории чисел: я изобразил математиков за работой, чтобы читатель смог понять, как мыслили мудрецы разных эпох, начиная от вавилонян эпохи Хаммурапи, записавших пифагоровы тройки на табличке Плимптон, и заканчивая Лежандром и его «Опытом теории чисел».

ЛЕВИ-СТРОСС: Это та книга, которая начинается с китайской каллиграммы?

На пути своего развития математика периодически переживает переломные моменты, и эти кризисы всякий раз вынуждают мыслителей открывать все новые и новые горизонты. Стремление ко все большей степени абстракции и повышению строгости математических рассуждений неминуемо привело к размышлениям об основах самой математики и логических законах, на которые она опирается. Однако именно в логике, как известно еще со времен Зенона Элейского, таятся парадоксы — неразрешимые на первый (и даже на второй) взгляд утверждения, которые, с одной стороны, грозят разрушить многие стройные теории, а с другой — дают толчок их новому осмыслению.Имена Давида Гильберта, Бертрана Рассела, Курта Гёделя, Алана Тьюринга ассоциируются именно с рождением совершенно новых точек зрения на, казалось бы, хорошо изученные явления.

Когда у собеседников темы для разговора оказываются исчерпанными, как правило, они начинают говорить о погоде. Интерес к погоде был свойствен человеку всегда и надо думать, не оставит его и в будущем. Метеорология является одной из древнейших областей знания Книга Пфейфера представляет собой очерк по истории развития метеорологии с момента ее зарождения и до современных исследований земной атмосферы с помощью ракет и спутников. Но, в отличие от многих популярных книг, освещающих эти вопросы, книга Пфейфера обладает большим достоинством — она знакомит читателя с интереснейшими проблемами, которые до сих пор по тем или иным причинам незаслуженно мало затрагиваются в популярной литературе.

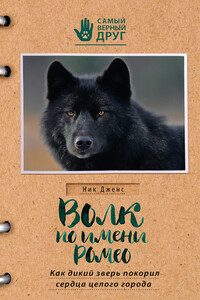

Книга Ника Дженса, фотографа дикой природы на Аляске, – это невероятная и во многом философская история об особенном черном волке, проявившем небывалую теплоту и привязанность к людям. Ромео, дикий зверь, выбравший своим домом окрестности города Джуно, первоначально вызвал у его жителей бурю противоречий. Однако со временем, видя, как волк играет с домашними собаками, выходит поздороваться со знакомыми ему людьми или провожает их на прогулку, они приняли и полюбили его. Проведя шесть лет по соседству с жителями Джуно, Ромео стал неофициальным символом города.

Суд – это место, где должна вершиться Справедливость. «Пусть погибнет мир, но восторжествует Правосудие!» – говорили древние. Однако в истории различных обществ мы встречаем примеры разных судебных процессов: на одних подсудимые приносятся с жертву сиюминутной политической целесообразности, на других суд оказывается не в состоянии разобраться в криминалистических хитросплетениях. Среди персонажей этой книги в разных главах вы встретите как знаменитых людей – Сократа, Жанну д’Арк, Петра I, так и простых смертных – русских крестьян, английских моряков, итальянских иммигрантов.

«Настоящая книга представляет собою сборник новелл о литературных выдумках и мистификациях, объединенных здесь впервые под понятиями Пера и Маски. В большинстве они неизвестны широкому читателю, хотя многие из них и оставили яркий след в истории, необычайны по форме и фантастичны по содержанию».

Cлушать музыку – это самое интересное, что есть на свете. Вы убедитесь в этом, читая книгу музыкального журналиста и популярного лектора Ляли Кандауровой. Вместо скучного и сухого перечисления фактов перед вами настоящий абонемент на концерт: автор рассказывает о 600-летней истории музыки так, что незнакомые произведения становятся близкими, а знакомые – приносят еще больше удовольствия.

Любую задачу можно решить разными способами, однако в учебниках чаще всего предлагают только один вариант решения. Настоящее умение заключается не в том, чтобы из раза в раз использовать стандартный метод, а в том, чтобы находить наиболее подходящий, пусть даже и необычный, способ решения.В этой книге рассказывается о десяти различных стратегиях решения задач. Каждая глава начинается с описания конкретной стратегии и того, как ее можно использовать в бытовых ситуациях, а затем приводятся примеры применения такой стратегии в математике.