Том 35. Пока алгебра не разлучит нас. Теория групп и ее применение - [4]

В Страсбургском университете в то время уже преподавал мой друг Анри Картан, с которым я учился в Высшей нормальной школе[3]. Мы с ним преподавали дифференциальное и интегральное исчисление. По обычаю, эти дисциплины преподавались по «Курсу анализа» Эдуара Гypca, но нам он показался устаревшим. Мне помнится, что Картан буквально засыпал меня вопросами, и беседы с ним были столь утомительными, что я прозвал его Инквизитором. Меня самого тоже беспокоили некоторые проблемы: так, я не мог решить, насколько общо следовало объяснять формулу Стокса.

В конце 1934 года у меня возникла идея. Я пришел к Картану и сказал ему: «Мы с друзьями читаем этот курс в разных университетах Франции. Давай объединим усилия и раз и навсегда решим, какой должна быть учебная программа!»

ЛЕВИ-СТРОСС: Так родился Бурбаки.

ВЕЙЛЬ: Да, но никто из нас не мог этого даже вообразить. Нашими друзьями, о которых я упомянул, были Жан Дельсарт, преподававший в Нанси, Клод Шевалле,

17

единственный француз, не считая меня, интересовавшийся теорией чисел, Жан Дьёдонне, впоследствии ставший секретарем группы, и некоторые другие — они вскоре отделились от общей группы.

Некоторые называли нас отцами-основателями. Первое собрание состоялось в одном из кафе Латинского квартала Парижа, на углу бульвара Сен-Мишель и улицы, ведущей к Пантеону. Как я уже говорил, мы хотели написать учебник, который стал бы эталоном на ближайшие 20—30 лет. Вскоре мы решили, что привести на обложке имена всех авторов этого коллективного труда будет неуместно. Тогда мы решили сыграть одну шутку, знакомую некоторым из нас еще по Нормальной школе: один из учеников надел фальшивую бороду и, притворившись иностранным профессором с невероятным акцентом, прочел первокурсникам бессмысленную лекцию, которая окончилась теоремой Бурбаки.

Бурбаки был малоизвестным наполеоновским генералом, который, несмотря на многообещающее начало карьеры во время Крымской войны, потерпел сокрушительное поражение от прусских войск и попытался покончить с собой. Мы решили: Бурбаки будет нашим псевдонимом! Осталось придумать ему биографию. Мы решили назвать его Николя и приписать ему польдевское происхождение. Это была еще одна студенческая шутка — как-то студенты начали кампанию в поддержку вымышленной страны Польдевии, настолько бедной, что даже у ее премьер-министра не было денег на одежду. При помощи Эли Картана, отца нашего товарища, мы опубликовали статью за подписью Николя Бурбаки в журнале Академии наук. Намного позже к нам явился некий потомок генерала, утверждавший, что он полностью восстановил генеалогическое дерево своего семейства и не обнаружил в нем ни одного математика!

ЛЕВИ-СТРОСС: Как от скромной задачи написать учебник вы пришли к идее объединить всю математику?

ВЕЙЛЬ: По мере работы над книгой мы поняли: чтобы заложить надежную основу дифференциального и интегрального исчисления, требовалось пересмотреть все основные понятия математики, начиная с простейших. Наши предшественники довольствовались бы тем, что изложили в нескольких главах весь необходимый материал, но для того чтобы достичь невообразимых высот математики нашего времени, нескольких глав было недостаточно. Отмечу, что математика в достаточной мере подчиняется тезису Томаса Куна о структуре научных революций. В период с конца XIX до первой трети XX века произошла смена парадигмы: в это время возникли теория множеств Кантора, общая топология Хаусдорфа, алгебраическая топология Пуанкаре и Лефшеца, появились Гильбертовы пространства и современная алгебра, создателями которой можно назвать Нётер, Артина и ван дер Вардена.

18

Все новые теории зарождаются одинаково: все начинается с анализа множества примеров, которые рассматриваются независимо друг от друга, а затем некто, подобно первым натуралистам, классифицирует эти примеры на основе наиболее заметных схожих черт. Только в ходе подробного исследования проявляются скрытые свойства, причем некоторые из них становятся очевидными далеко не сразу. Конечной целью Бурбаки в итоге стал поиск основных составляющих всей математики.

ЛЕВИ-СТРОСС: ...чтобы наступил этап, который Кун называл «нормальной наукой».

ВЕЙЛЬ: Труднее всего было организовать работу. Сперва мы регулярно встречались в парижских кафе, но вскоре этих встреч стало не хватать, и мы решили провести вместе две недели летних каникул в каком-нибудь приятном месте, чтобы вывести математику на свежий воздух.

Первый симпозиум состоялся в 1935 году в местечке Бессе в Оверни, где располагалось несколько корпусов Клермонского университета. Следующая встреча должна была пройти в Эскориале, но нам помешала гражданская война в Испании. В итоге мы собрались в доме семейства Шевалле в Шанже, однако встреча по-прежнему называлась Эскориальским симпозиумом.

К каждой встрече члены группы готовили доклады на различные темы, которые позднее должны были войти в книгу. На встречах мы читали эти доклады, составляли планы отдельных томов и связывали различные главы с теми, что уже были опубликованы или только готовились к публикации. Затем начиналась редактура. Мы постановили, что книгу можно будет считать законченной только тогда, когда за это единогласно проголосуют все члены группы. Порой одна и та же рукопись переписывалась бесчисленное множество раз, и на работу ушло более пяти лет, поскольку всегда находился кто-то недовольный результатом. Я и сегодня не могу поверить, что в 1939 году мы завершили работу над сорокастраничной брошюркой, где излагались основы наивной теории множеств, и даже нашли издателя.

На пути своего развития математика периодически переживает переломные моменты, и эти кризисы всякий раз вынуждают мыслителей открывать все новые и новые горизонты. Стремление ко все большей степени абстракции и повышению строгости математических рассуждений неминуемо привело к размышлениям об основах самой математики и логических законах, на которые она опирается. Однако именно в логике, как известно еще со времен Зенона Элейского, таятся парадоксы — неразрешимые на первый (и даже на второй) взгляд утверждения, которые, с одной стороны, грозят разрушить многие стройные теории, а с другой — дают толчок их новому осмыслению.Имена Давида Гильберта, Бертрана Рассела, Курта Гёделя, Алана Тьюринга ассоциируются именно с рождением совершенно новых точек зрения на, казалось бы, хорошо изученные явления.

Когда у собеседников темы для разговора оказываются исчерпанными, как правило, они начинают говорить о погоде. Интерес к погоде был свойствен человеку всегда и надо думать, не оставит его и в будущем. Метеорология является одной из древнейших областей знания Книга Пфейфера представляет собой очерк по истории развития метеорологии с момента ее зарождения и до современных исследований земной атмосферы с помощью ракет и спутников. Но, в отличие от многих популярных книг, освещающих эти вопросы, книга Пфейфера обладает большим достоинством — она знакомит читателя с интереснейшими проблемами, которые до сих пор по тем или иным причинам незаслуженно мало затрагиваются в популярной литературе.

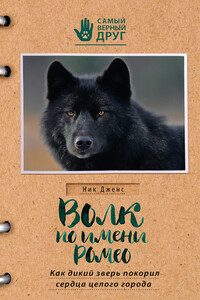

Книга Ника Дженса, фотографа дикой природы на Аляске, – это невероятная и во многом философская история об особенном черном волке, проявившем небывалую теплоту и привязанность к людям. Ромео, дикий зверь, выбравший своим домом окрестности города Джуно, первоначально вызвал у его жителей бурю противоречий. Однако со временем, видя, как волк играет с домашними собаками, выходит поздороваться со знакомыми ему людьми или провожает их на прогулку, они приняли и полюбили его. Проведя шесть лет по соседству с жителями Джуно, Ромео стал неофициальным символом города.

Суд – это место, где должна вершиться Справедливость. «Пусть погибнет мир, но восторжествует Правосудие!» – говорили древние. Однако в истории различных обществ мы встречаем примеры разных судебных процессов: на одних подсудимые приносятся с жертву сиюминутной политической целесообразности, на других суд оказывается не в состоянии разобраться в криминалистических хитросплетениях. Среди персонажей этой книги в разных главах вы встретите как знаменитых людей – Сократа, Жанну д’Арк, Петра I, так и простых смертных – русских крестьян, английских моряков, итальянских иммигрантов.

«Настоящая книга представляет собою сборник новелл о литературных выдумках и мистификациях, объединенных здесь впервые под понятиями Пера и Маски. В большинстве они неизвестны широкому читателю, хотя многие из них и оставили яркий след в истории, необычайны по форме и фантастичны по содержанию».

Cлушать музыку – это самое интересное, что есть на свете. Вы убедитесь в этом, читая книгу музыкального журналиста и популярного лектора Ляли Кандауровой. Вместо скучного и сухого перечисления фактов перед вами настоящий абонемент на концерт: автор рассказывает о 600-летней истории музыки так, что незнакомые произведения становятся близкими, а знакомые – приносят еще больше удовольствия.

Любую задачу можно решить разными способами, однако в учебниках чаще всего предлагают только один вариант решения. Настоящее умение заключается не в том, чтобы из раза в раз использовать стандартный метод, а в том, чтобы находить наиболее подходящий, пусть даже и необычный, способ решения.В этой книге рассказывается о десяти различных стратегиях решения задач. Каждая глава начинается с описания конкретной стратегии и того, как ее можно использовать в бытовых ситуациях, а затем приводятся примеры применения такой стратегии в математике.