Том 3. Стихотворения, 1972–1977 - [29]

«У меня был свой „Сезам, отворись!“…»

ХВАСТОВСТВО ПАМЯТЬЮ

Т. Дашковской

«На шинелке безлунной ночью»

ДИЛЕММА

ВЫБОР

«В одинокой его судьбе…»

«Звеном в цепи, звеном в цепи, звеном в цепи…»

«Не грозный оклик палача…»

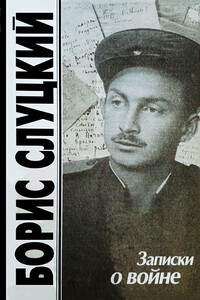

Автобиографическая проза Бориса Абрамовича Слуцкого (1919–1986), одного из самых глубоких и своеобразных поэтов военного поколения, известна гораздо меньше, чем его стихи, хотя и не менее блистательна. Дело в том, что писалась она для себя (или для потомков) без надежды быть опубликованной при жизни по цензурным соображениям."Гипс на ране — вот поэтика Слуцкого, — сказал Давид Самойлов. — Слуцкий выговаривает в прозу то, что невозможно уложить в стиховые размеры, заковать в ямбы". Его "Записки о войне" (а поэт прошел ее всю — "от звонка до звонка") — проза умного, глубокого и в высшей степени честного перед самим собой человека, в ней трагедия войны показана без приукрашивания, без сглаживания острых углов.

Новая книга Бориса Слуцкого «Сегодня и вчера» — третья книга поэта Она почти полностью посвящена современности и открывается циклом стихов-раздумий о наших днях. В разделе «Общежитие» — стихи о мыслях и чувствах, которые приносят советские люди в новые дома; стихи о людях науки, поэтические размышления о ее путях. В разделе «Лирики» — стихи-портреты Асеева, Луначарского, Мартынова, стихи о поэзии. Заключают книгу стихи о юности поэта и годах войны; часть стихов этого раздела печаталась в прежних книгах.Новая книга говорит о возросшем мастерстве Бориса Слуцкого, отражает жанровые поиски интересного советского поэта.

Первый том Собрания сочинений известного советского поэта Бориса Слуцкого (1919–1986) открывается разделом «Из ранних стихов», включающим произведения 30-х — начала 50-х годов. Далее представлены стихотворения из книг «Память» (1957), «Время» (1959), «Сегодня и вчера» (1961), а также стихотворения 1953–1961 гг., не входящие в книги.

Борис Слуцкий (1919–1986) — один из самых крупных поэтов второй половины XX века. Евгений Евтушенко, Евгений Рейн, Дмитрий Сухарев, Олег Чухонцев, и не только они, называют Слуцкого великим поэтом. Иосиф Бродский говорил, что начал писать стихи благодаря тому, что прочитал Слуцкого.Перед вами избранное самого советского антисоветского поэта. Причем — поэта фронтового поколения. Огромное количество его лучших стихотворений при советской власти не было и не могло быть напечатано. Но именно по его стихам можно изучать реальную историю СССР.

В книгу Бориса Слуцкого (1919–1986) включены впервые публикуемая мемуарная проза «Записки о войне», созданная поэтом в первые послевоенные месяцы 1945 года, а также избранные, наиболее известные стихотворения Слуцкого о Великой Отечественной войне из сборников разных лет.

Я историю излагаю… Книга стихотворений. / Сост. Ю. Л. Болдырев. — М.: Правда, 1990.— 480 с.Настоящий том стихотворений известного советского поэта Бориса Слуцкого (1919–1986) несколько необычен по своему построению. Стихи в нем помещены не по хронологии написания, а по хронологии описываемого, так что прочитанные подряд они представят читателю поэтическую летопись жизни советского человека и советского народа за полвека — с 20-х и до 70-х годов нашего столетия. В книгу включено много новых, не публиковавшихся ранее стихотворений поэта.