Средневековая философия и цивилизация - [39]

Естественно, что преподаватели факультета теологии (sacrae paginae) превосходили всех других учителей и особенно философов. В этом университетская дисциплина была только отражением общественной жизни. Интенсивность католической жизни делает понятным, почему так много из этих «артистов» или философов желали предпринять изучение теологии, получив свои степени на низшем факультете. Это так вошло в обыкновение, что получение степени мастера искусств стало непосредственной подготовкой к обучению на факультете теологии. Документы объясняют это так: «Non est consenescendum in artibus sed a liminibus sunt salutandae»[174] («Нельзя состариться, занимаясь философией, ее нужно в конце концов оставить и заняться теологией»).

Именно эта интенсивность жизни католичества заставляет нас понять, как Робер де Сорбон, основатель знаменитого одноименного колледжа, мог сравнить Страшный суд – в своем кратком трактате De Conscientia («О совести»)[175] – с экзаменовкой на степень в Париже и продолжить это сравнение во множестве подробностей. В этом «высшем испытании» на докторскую степень, например, арбитр не должен принимать рекомендации или подарки, и все пройдут это испытание или провалят экзамен строго в соответствии с требованиями справедливости. Более того, интенсивность религиозной жизни в ту эпоху была такова, что ей одной можно объяснить некоторые противоречия среди теологов, которые идут вразрез с нашими современными идеями, – так, как это было в случае христианского совершенствования. В то время как обычные люди страстно поклоняются религии, которая проста и крепка, ученые в Париже стремились определить, приближается ли монашеская жизнь к совершенству ближе, чем жизнь мирская. Между 1255 и 1275 годами все доктора теологии были обязаны высказываться по этому вопросу. Некоторые светские учителя высказывались с резкостью и страстью, которые служили им выходом негодования против доминиканцев и францисканцев, которых они не могли простить за то, что они получили три кафедры на факультете теологии[176].

Если по всем этим причинам, как светским, так и религиозным, больше доверия, или почестей, или значения придавалось теологии и религиозным дискуссиям, чем философии, этот факт никоим образом не мог изменить положение философии, которая оставалась тем, что она есть и чем должна быть, – синтетическим изучением мира посредством одного только разума.

Вторая категория связей появляется в результате проникновения философии в теоретическую теологию, из чего составлена апология христианства, – проникновения, влияющего лишь на теологию, а вовсе не на философию. Этот метод, который был так дорог преподавателям Парижа, был неудачно назван современными авторами диалектическим методом в теологии. Нам уже известно, что теоретическая теология, которая достигла своей величайшей славы в XIII веке, была нацелена на согласованность католических догм, поэтому ее главный метод был неизбежно основан на авторитете священных книг. Наряду с этим принципиальным методом теологи пользовались еще одним, как вспомогательным и вторичным. Для того чтобы сделать догмы понятными, они стремились показать их хорошо обоснованную разумную необходимость, – то же самое, что делали еврейские теологи в дни Филона или что арабские теологи сделали с Кораном. Абеляр, Гуго Сен-Викторский и Гильберт Порретанский основали этот апологетический метод в XII веке, а в XIII веке он достиг широчайшего распространения. Тот же Фома Аквинский, который учил явной разнице между философией и теологией, писал по этому поводу: «Если теология и заимствует что-то из философии, то это не потому, что она нуждается в ее помощи, но для того, чтобы сделать более очевидными истины, которым она учит» [177].

Обращение философии к теологии я назвал бы апологетикой. Как обращение математики к астрономии воздействует лишь на одну астрономию, так и обращение философии к теологии воздействует лишь на теологию. С этой исторической точки зрения, которую я давно стремился установить, писатели XIII века оказывали достаточную поддержку, ведь они различают два метода теологии: власти и разума, «auctoritates et rationes»[178].

Отсюда явно следует, что использование философии в целях теологии возникает наряду с чистой философией, в то время как последняя остается неизменной. Если вы вспомните о религиозной ментальности XIII века, вы легко поймете, как приложение философии к догме привело многие умы к теологии. В результате большинство философов стали теологами; и средневековая апологетика возникает в самых разнообразных формах. В обществе, где ересь сама по себе возникает из-за избытка религиозного рвения и под предлогом чистоты веры, никто и не мечтал о сопротивлении догме, наоборот, ее толковали – и всяческими способами.

Мудрейшие, следуя традициям Ансельма и сен-викторцев, утверждали сферу таинства, припасенную на благо теологии. Фома Аквинский не допускает философского доказательства самого таинства; он позволяет философии доказать лишь, что таинство не содержит ничего иррационального. Дунс Скот идет дальше: из страха фактического конфликта он удаляет любой теологический вопрос из империи аргументации. Но другие не последовали этим мудрым примерам. Раймунд Луллий желал поддержать откровение силлогизмом – как до него делал это Абеляр; и даже Роджер Бэкон путал философию с апологетикой. Средневековый рационализм, в своей схоластической форме, отстаивает аргументацию возможности доказательства догмы во всех отношениях, и в этом он находится в разительном противоречии с современным рационализмом, который отрекается от догмы во имя аргументации.

В книге, название которой заимствовано у Аристотеля, представлен оригинальный анализ фигуры животного в философской традиции. Животность и феномены, к ней приравненные или с ней соприкасающиеся (такие, например, как бедность или безумие), служат в нашей культуре своего рода двойником или негативной моделью, сравнивая себя с которой человек определяет свою природу и сущность. Перед нами опыт не столько даже философской зоологии, сколько философской антропологии, отличающейся от классических антропологических и по умолчанию антропоцентричных учений тем, что обращается не к центру, в который помещает себя человек, уверенный в собственной исключительности, но к периферии и границам человеческого.

Опубликовано в журнале: «Звезда» 2017, №11 Михаил Эпштейн Эти размышления не претендуют на какую-либо научную строгость. Они субъективны, как и сама мораль, которая есть область не только личного долженствования, но и возмущенной совести. Эти заметки и продиктованы вопрошанием и недоумением по поводу таких казусов, когда морально ясные критерии добра и зла оказываются размытыми или даже перевернутыми.

Книга содержит три тома: «I — Материализм и диалектический метод», «II — Исторический материализм» и «III — Теория познания».Даёт неплохой базовый курс марксистской философии. Особенно интересена тем, что написана для иностранного, т. е. живущего в капиталистическом обществе читателя — тем самым является незаменимым на сегодняшний день пособием и для российского читателя.Источник книги находится по адресу https://priboy.online/dists/58b3315d4df2bf2eab5030f3Книга ёфицирована. О найденных ошибках, опечатках и прочие замечания сообщайте на [email protected].

Эстетика в кризисе. И потому особо нуждается в самопознании. В чем специфика эстетики как науки? В чем причина ее современного кризиса? Какова его предыстория? И какой возможен выход из него? На эти вопросы и пытается ответить данная работа доктора философских наук, профессора И.В.Малышева, ориентированная на специалистов: эстетиков, философов, культурологов.

Данное издание стало результатом применения новейшей методологии, разработанной представителями санкт-петербургской школы философии культуры. В монографии анализируются наиболее существенные последствия эпохи Просвещения. Авторы раскрывают механизмы включения в код глобализации прагматических установок, губительных для развития культуры. Отдельное внимание уделяется роли США и Запада в целом в процессах модернизации. Критический взгляд на нынешнее состояние основных социальных институтов современного мира указывает на неизбежность кардинальных трансформаций неустойчивого миропорядка.

Монография посвящена исследованию становления онтологической парадигмы трансгрессии в истории европейской и русской философии. Основное внимание в книге сосредоточено на учениях Г. В. Ф. Гегеля и Ф. Ницше как на основных источниках формирования нового типа философского мышления.Монография адресована философам, аспирантам, студентам и всем интересующимся проблемами современной онтологии.

Жан-Кристоф Рюфен, писатель, врач, дипломат, член Французской академии, в настоящей книге вспоминает, как он ходил паломником к мощам апостола Иакова в испанский город Сантьяго-де-Компостела. Рюфен прошел пешком более восьмисот километров через Страну Басков, вдоль морского побережья по провинции Кантабрия, миновал поля и горы Астурии и Галисии. В своих путевых заметках он рассказывает, что видел и пережил за долгие недели пути: здесь и описания природы, и уличные сценки, и характеристики спутников автора, и философские размышления.

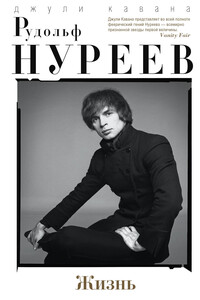

Балерина в прошлом, а в дальнейшем журналист и балетный критик, Джули Кавана написала великолепную, исчерпывающую биографию Рудольфа Нуреева на основе огромного фактографического, архивного и эпистолярного материала. Она правдиво и одновременно с огромным чувством такта отобразила душу гения на фоне сложнейших поворотов его жизни и борьбы за свое уникальное место в искусстве.

В настоящей книге американский историк, славист и византист Фрэнсис Дворник анализирует события, происходившие в Центральной и Восточной Европе в X–XI вв., когда формировались национальные интересы живших на этих территориях славянских племен. Родившаяся в языческом Риме и с готовностью принятая Римом христианским идея создания в Центральной Европе сильного славянского государства, сравнимого с Германией, оказалась необычно живучей. Ее пытались воплотить Пясты, Пржемыслиды, Люксембурга, Анжуйцы, Ягеллоны и уже в XVII в.

Павел Дмитриевич Брянцев несколько лет преподавал историю в одном из средних учебных заведений и заметил, с каким вниманием ученики слушают объяснения тех отделов русской истории, которые касаются Литвы и ее отношений к Польше и России. Ввиду интереса к этой теме и отсутствия необходимых источников Брянцев решил сам написать историю Литовского государства. Занимался он этим сочинением семь лет: пересмотрел множество источников и пособий, выбрал из них только самые главные и существенные события и соединил их в одну общую картину истории Литовского государства.