Спецпродотряд имени товарища Диоклитиана - [4]

– Не зубоскаль, батюшка, и так тошно.

– Да уж какое там зубоскальство, много на моём горбу грехов, а вот энтого за собой не наблюдал. А что тошно, эт-то очень даже понятно, ещё б вам не тошно, всем вам умникам умничавшим тошно, сами хотели всё решить-разрешить, ну вот и разрешили. И всегдашняя ваша отговорка тута: мы-та-де как лучше хотели, да вот мешали все, да вот ежели бы, да кабы, да вот тот вот не тот, и энтот не таков, и царь не гож, и министр не хорош, и поп не рьян, и народ пьян, да воли б нам, то бишь вам, во-от, а получилось – ...Вот оно и выходит тута – вы с одной стороны с горлопанством своим, а с другой – товарищи Диоклитианы, с хваткой ихней, не чета вашей и нашей... вот и сидим тута,.. эх, и знаешь, самое-то нам тута и место!..

– Нет! – почти что взревел доктор Большиков и вскочил на ноги. Батюшка даже перекрестился в испуге, – Нет! – забушевал доктор Большиков, – да! да! да! Подтверждаю! Ненавижу! Ненавижу последнего царя, ненавижу!.. Царство ему небесное. Он виноват, он, он! а не я! И народ этот наш... ваш! гнусен, подл, бездарен, вор, пьян и лентяй... Ты тут плёл с амвона: вот бы нам бы сюда Матушку Иверскую, Она бы вывезла... Да была у вас и Иверская и Казанская и ещё штук сто! И что?! Вывезли?! Монастырей штук тыща, церквей штук тыщ сто, мощей в каждом уезде – и что?! Не Иверская, а немец бы мог вывезти, немец! Да и тот, гад, разбит... А лучше б завоевал! А Государь ваш – размазня... ух!.. Да я ж его ещё ребёнком помню, на "Державе" помню, это яхта императорская... Уже тогда в нём захудалость какая-то чувствовалась, личико вялое, жёлтое. Он с отцом своим, тогда ещё наследником, буйно-помешанным Александром третьим, в какую-то игру играли беготливую, какие-то подушечки кидали на палубе. Так папаша аж подпрыгивал при каждом удачном кидании, и орал и хохотал на всё море, как ребёнок, а ребёнок хоть бы улыбнулся раз, хоть бы что шевельнулось в его глазах. Они уже тогда застывшие были.

Батюшка давно уже привстал и таращился на Большикова изумлёнными глазами, пытаясь что-то вставить в страстный его монолог и, наконец, вставил:

– Во, прорвало! Не, ты погодь-ка про глаза, это для дураков глаза те застылые... Не, ты кого буйно-помешанным назвал?!

– Да его, его! – опять взвился доктор Большиков, – Его величество Александра Третьего Александровича, кого ж ещё! До сих пор резолюцию-рецензию его о моих статьях храню. Первая рецензия такая, дословно: "Статейка как лесенка: первая перекладинка – мысль любопытная, следующая – чуть неправославная, а все перекладинки гнилые. По такой лестнице лезть – в тартарары залезть". Вторая рецензия короче: "Мысль остря, в говне застря".

Ещё и рифмач... Ре-цен-зент! А небось, Гегеля от Гоголя не отличал. Когда нос державный на говно заряжен, поневоле всё завоняет. В Юрьеве, он тогда ещё Дерптом был, вваливается к нам в гимназию, я тогда преподавал там, нежданно-негаданно, всегда так любил! прямо с охоты, как есть в мужицком зипуне, в сапожищах грязных, глазищи таращит, от взгляда стены гнутся, и ревёт, что твой медведь раненый: "На территории России в гимназиях и судах должно говорить на русском языке!.." А у нас тогда на немецком преподавали, и вообще всё, что официально, всё на немецком... Да я ли! Русский до 25-го колена, в черносотенцы записанный, против русского языка?!

– А и удивительно, – тихо сказал тут батюшка, – и чегой-то тебя в черносотенцы записали?

– А я и есть черносотенец! И, между прочим, до сих пор! – ещё более возвысил голос доктор Большиков, хотя больше вроде и некуда было, – только тогда я был монархист поневоле, куда ж нашим баранам без монарха, а теперь я республиканец поневоле, хотя и у республики должна быть твёрдая власть, вожак! А не эти милюково-керенско-гучковы... Да ведь баранам-то, батюшка, в вожаки-монархи всегда козла дают! Эх... Ну так, рявкнул он перед нами про великий и могучий, чтоб только на нём бы разговаривать, мы, естественно, в струнку, души наши не то что в пятках, а чёрт-те где, в центре земли. Небось, немцы да латыши, те не то что русский, а свои родные языки от страха забыли. Миротворец!.. Идёт он мимо нас, громогласничает, около меня останавливается, вглядывается, узнал и – рот державный громогласный до ушей и – третью мне рецензию выплёскивает: "Дал бы, – говорит, – я тебе всю эту немчуру под начало, да ты ж первый, первее первого немца немцем и станешь..." Задумался. Видать слова свои громогласные смаковал.

Ну а я возьми и в ответ ему и сам выплеснул: "Да ведь и Вы, Ваше величество, тоже ведь на две трети, увы – немец, это не мешает Вам быть русским императором".

– И что же в ответ? Убили тебя, сослали?

– Расхохотался миротворец, по плечу меня хряпнул, едва не отлетело оно и четвертую рецензию выдает: "Храбр – хвалю, да вот жаль, что дурак, вся неметчина моих предков при православном венчании русью оборотилась, а из тебя и крещение русского не сделало, в тебе, – говорит, во мне то бишь... ре-цен-зент-миро-тво-рец!.. – русского, – говорит, – только что нос картошкой, а штаны, вон, и те немецкие". А?! Это про меня-то! Ну, естественно, моя немчура, которую он мне хотел под начало дать, конечно тут же русский язык вспомнила, тут же взакат расхохоталась...

Жанр святочных рассказов был популярен в разных странах и во все времена. В России, например, даже в советские годы, во время гонений на Церковь, этот жанр продолжал жить. Трансформировавшись в «новогоднюю сказку», перейдя из книги в кино, он сохранял свою притягательность для взрослых и детей. В сборнике вы найдёте самые разные святочные рассказы — старинные и современные, созданные как российскими, так и зарубежными авторами… Но все их объединяет вера в то, что Христос рождающийся приносит в мир Свет, радость, чудо…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

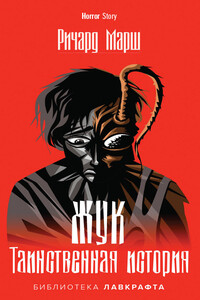

Один из программных текстов Викторианской Англии! Роман, впервые изданный в один год с «Дракулой» Брэма Стокера и «Войной миров» Герберта Уэллса, наконец-то выходит на русском языке! Волна необъяснимых и зловещих событий захлестнула Лондон. Похищения документов, исчезновения людей и жестокие убийства… Чем объясняется череда бедствий – действиями психа-одиночки, шпионскими играми… или дьявольским пророчеством, произнесенным тысячелетия назад? Четыре героя – люди разных социальных классов – должны помочь Скотланд-Ярду спасти Британию и весь остальной мир от древнего кошмара.

Герой повести — подросток 50-х годов. Его отличает душевная чуткость, органическое неприятие зла — и в то же время присущая возрасту самонадеянность, категоричность суждений и оценок. Как и в других произведениях писателя, в центре внимания здесь сложный и внутренне противоречивый духовный мир подростка, переживающего нелегкий период начала своего взросления.

Рассказ написан о злоключениях одной девушке, перенесшей множество ударов судьбы. Этот рассказ не выдумка, основан на реальных событиях. Главная цель – никогда не сдаваться и верить, что счастье придёт.

Сборник рассказывает о первой крупной схватке с фашизмом, о мужестве героических защитников Республики, об интернациональной помощи людей других стран. В книгу вошли произведения испанских писателей двух поколений: непосредственных участников национально-революционной войны 1936–1939 гг. и тех, кто сформировался как художник после ее окончания.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Имя автора этого сборника уже известно широкому кругу читателей по его книгам «Долина ветров», «Тайны морского залива», «Пеликаны остаются в Каракумах», «30 тысяч поединков» и другим. Новая книга писателя — это книга странствий, многочисленных встреч с людьми разных судеб. Это — лирическое повествование о красоте родной земли.В сборник включена также «Повесть о башлыке». В ней рассказывается о нелегкой, полной столкновений судьбе человека, руководителя крупного хозяйства, смело взявшегося за трудное дело, которое до него многим казалось не по плечу.