Сколько длятся полвека? - [92]

Осенние ночи долги. От вечерних сумерек до утренних многое менялось. И не к лучшему.

Днем обычно держались все вместе, верили: надежнее. Ночные сомнения разъединяли. Уходили поодиночке, по двое. Авось так легче просочиться через немецкие заставы, прошмыгнуть мимо комендатур.

До середины октября дивизия все же оставалась дивизией. Обескровленной, продрогшей на сыром ветру, промокшей на дожде и в болотах, но — дивизией. Конец ей положила безуспешная попытка прорвать окружение.

Сверчевский безответно снес гневные упреки, обрушенный него, как и на других комдивов, генерал–лейтенантом Лукиным, возглавлявшим окруженные под Вязьмой войска. Приказ Лукина — протаранить кольцо тремя группами — с самого начала представлялся сомнительным.

Бить — так кулаком, а не тремя растопыренными пальцами. Генерал Лукин понимал это не хуже подчиненных. Но бродившие внутри котла части сами собой образовали три почти обособленные группы со своими артполками каждая…

Практическая неразрешимость задачи, отчаянность вяземской ситуации вызвали ярость Лукина. (Потеряв в окружении ногу, М. Ф. Лукин попал в плен, устоял перед соблазнами щедро оплачиваемой измены, вынес ад Маутхаузена…)

Когда иссякли патроны и снаряды, когда были взорваны орудия, Сверчевский приказал выводить красноармейцев небольшими группами. Сам он возглавлял остатки штабных подразделений.

Однако еще несколько дней замечал вокруг себя бойцов из полков, командиров, которым велел действовать самостоятельно. Он приписывал это не авторитету своему. На людей влияли генеральские звездочки в петлицах кожаного реглана, красная фуражка. Влияли, вынуждая его мучительно искать выход.

Найти не удавалось, гипноз генеральского звания слабел, группа Сверчевского превращалась в группку отощавших, безоружных людей. Их удерживала вместе кухня. Макс шутил, подбадривая: были бы гроши да харчи хороши.

Эти немецкие кухни на гусматических колесах Сверчевский помнил с Эбро. Под Вязьмой такой котел с топкой попался в кювете возле обгоревшего грузовика.

Кухпя не остывала. В ней варили прихваченную морозом картошку. Соли не было, и сладковатый кулеш вызывал тошноту. Но чем дальше углублялись в лес, тем реже удавалось добыть картошку. Кипятили воду, грели руки о теплые стенки котла. Костры разводили редко. Немецкие самолеты роились над лесом и не жалели бомб.

Котелок был на двоих с Максом. Каждый, мучимый голодом, норовил зачерпывать реже, чтобы другому досталось больше и погуще.

Впервые Макс сам старался опекать старшего брата, заходившегося в сиплом астматическом кашле.

Спортивное прошлое помогало Максу вернее, чем Карлу его армейская искушенность.

Двигались, растянувшись в глубину. Двое впереди. По одному справа и слева.

Хотя ждали всякого, длинная в утренней тиши очередь немецкого «универсала» застигла врасплох, распластала на припорошенной снегом траве.

Очередь оборвалась, и мальчишеский голос звонко выкрикнул:

— Рус!.. Плен!..

Призыв подхватили, кустарник задорно скандировал:

— Рус — плен!.. Рус — плен!..

Люди медленно вставали, не стряхивая прилипшей грязи, травы, и, подняв руки, гуськом тянулись на крик. Склонив головы, стараясь не замечать тех, кто остался.

Сверчевский испытывал к сдающимся презрительную жалость. Он не судил их, почитая свою вину большей. Винил себя в поспешности, с какой выполнил приказ об отводе с Днепра. Следовал приказу? Исполнительность не освобождает от необходимости работать собственной головой, связаться — пусть это трижды сложно — с тем, кто отдает приказ, вникнуть в обстановку…

Глядя на сдающихся в плен, он понял: постепенно и неохотно осознаваемое чувство собственной вины сковывало его. А его пассивность только помогала сломаться людям, верившим ему, с надеждой взиравшим на генеральскую фуражку.

Вопреки уговорам Макса, он не менял кожаный реглан на шинель, фуражку — на кепку с ватной подкладкой, раздобытую братом. Не из гордости. Он не снимал с себя ответственности и вины.

Последние дни, поддавшись общему настроению, он помышлял лишь о том, как выбраться из окружения. А шоссе Вязьма — Можайск гудело немецкими грузовиками, отряды Тодта [64] восстанавливали железнодорожное полотно между Вязьмой и Ржевом…

Их осталось семеро, и Сверчевский, откашлявшись, сказал:

— Вчера на пересечении просек лежали кем–то брошенные ящичные мины. Кто запомнил место? Ладно, я пойду сам.

Все шестеро последовали за ним. Он знал — и то лишь в лицо — двоих из штаба дивизии. Старик с шеей, обмотанной платком, в валенках с галошами нерешительно заметил:

— У меня, товарищ генерал, нет саперного опыта. Вроде бы для подрыва необходим бикфордов шнур?..

— Обойдемся без шнура. Я немного в этом разбираюсь.

После долгих блужданий нашли просеку. Соорудили носилки, уложили на них мины и двинулись к станции Александрино, что южнее Новодугинской. Сверчевский хранил карту этого района. У Александрино лес подступал вплотную к железной дороге. Когда ее заминировали в двух местах, он впервые за последние дни испытал облегчение. Война предоставляет лишь одну возможность — воевать.

Теперь не грех подумать о картошке. Стемнеет — что-нибудь сообразим. Его охватило возбуждение, говорливость.

Знаменитая статья В. Кардина в «Новом мире» «Легенды и факты», вызвала многочисленные отклики читателей, ставила под сомнения отдельные постулаты советской истории.

Герой повести «Минута пробужденья» — декабрист Александр Бестужев, офицер-гвардеец, писатель, критик, соиздатель журнала «Полярная звезда». Он вывел на Петровскую площадь в декабре 1825 г. один из восставших полков. Из каземата Петропавловской крепости отправил Николаю I письмо, обличающее самодержавие. Сослан рядовым на Кавказ. Ему было запрещено печататься под собственной фамилией, и он вскоре прославился как Марлинский. Легенды окружали жизнь и таинственную смерть революционера, опального писателя.

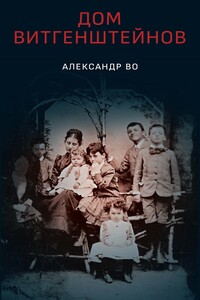

«Дом Витгенштейнов» — это сага, посвященная судьбе блистательного и трагичного венского рода, из которого вышли и знаменитый философ, и величайший в мире однорукий пианист. Это было одно из самых богатых, талантливых и эксцентричных семейств в истории Европы. Фанатичная любовь к музыке объединяла Витгенштейнов, но деньги, безумие и перипетии двух мировых войн сеяли рознь. Из восьмерых детей трое покончили с собой; Пауль потерял руку на войне, однако упорно следовал своему призванию музыканта; а Людвиг, странноватый младший сын, сейчас известен как один из величайших философов ХХ столетия.

Эта книга — типичный пример биографической прозы, и в ней нет ничего выдуманного. Это исповедь бывшего заключенного, 20 лет проведшего в самых жестоких украинских исправительных колониях, испытавшего самые страшные пытки. Но автор не сломался, он остался человечным и благородным, со своими понятиями о чести, достоинстве и справедливости. И книгу он написал прежде всего для того, чтобы рассказать, каким издевательствам подвергаются заключенные, прекратить пытки и привлечь виновных к ответственности.

Кшиштоф Занусси (род. в 1939 г.) — выдающийся польский режиссер, сценарист и писатель, лауреат многих кинофестивалей, обладатель многочисленных призов, среди которых — премия им. Параджанова «За вклад в мировой кинематограф» Ереванского международного кинофестиваля (2005). В издательстве «Фолио» увидели свет книги К. Занусси «Час помирати» (2013), «Стратегії життя, або Як з’їсти тістечко і далі його мати» (2015), «Страта двійника» (2016). «Императив. Беседы в Лясках» — это не только воспоминания выдающегося режиссера о жизни и творчестве, о людях, с которыми он встречался, о важнейших событиях, свидетелем которых он был.

«Пазл Горенштейна», который собрал для нас Юрий Векслер, отвечает на многие вопросы о «Достоевском XX века» и оставляет мучительное желание читать Горенштейна и о Горенштейне еще. В этой книге впервые в России публикуются документы, связанные с творческими отношениями Горенштейна и Андрея Тарковского, полемика с Григорием Померанцем и несколько эссе, статьи Ефима Эткинда и других авторов, интервью Джону Глэду, Виктору Ерофееву и т.д. Кроме того, в книгу включены воспоминания самого Фридриха Горенштейна, а также мемуары Андрея Кончаловского, Марка Розовского, Паолы Волковой и многих других.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Это была сенсационная находка: в конце Второй мировой войны американский военный юрист Бенджамин Ференц обнаружил тщательно заархивированные подробные отчеты об убийствах, совершавшихся специальными командами – айнзацгруппами СС. Обнаруживший документы Бен Ференц стал главным обвинителем в судебном процессе в Нюрнберге, рассмотревшем самые массовые убийства в истории человечества. Представшим перед судом старшим офицерам СС были предъявлены обвинения в систематическом уничтожении более 1 млн человек, главным образом на оккупированной нацистами территории СССР.

Монография посвящена жизни берлинских семей среднего класса в 1933–1945 годы. Насколько семейная жизнь как «последняя крепость» испытала влияние национал-социализма, как нацистский режим стремился унифицировать и консолидировать общество, вторгнуться в самые приватные сферы человеческой жизни, почему современники считали свою жизнь «обычной», — на все эти вопросы автор дает ответы, основываясь прежде всего на первоисточниках: материалах берлинских архивов, воспоминаниях и интервью со старыми берлинцами.