Сказки матери - [5]

Позже, после ее смерти, он часто – Асе: «Что ты, Асенька, как будто фальшивишь?» – для очистки совести, – заменяя мать.

Нет, несмотря ни на какие соблазны, соболезнования и зовы – играла. Играла твердокаменно.

Жара. Синева. Мушиная музыка и мука. Рояль у самого окна, точно безнадежно пытаясь в него всем своим слоновым неповоротом – выйти, и в самое окно, уже наполовину в него войдя, как живой человек жасмин. Пот льет, пальцы красные – играю всем телом, всей своей немалой силой, всем весом, всем нажимом и, главное, всем своим отвращением к игре. Смотрю на кисть, которую в детстве матери нужно было держать на одной линии (напряжения!) с локтем и первым пальцевым суставом и так неподвижно, чтобы не расплескать поставленной на нее (оцените коварство!) севрской чашки с кипящим кофе или не скатить серебряного рубля, а ныне, в моем – держать в непрерывном движении свободы, в чередовании поклона и заброса, чтобы играющая рука, в совокупности локтя, кисти и концов пальцев, давала пьющего лебедя, и на обороте которой (кисти) голубые жилы, у меня, если нажать, дают явную букву Н – того Николая, за которого, по толкованию немки, я через двенадцать лет выйду замуж, – по француженке же: Henri. Все на воле: Андрюша с папой пошли купаться, мама с Асей «на пеньки», Валерия в Тарусу на почту, только кухарка одна стучит котлетным ножом – и я – по клавишам. Или, осень: Андрюша строгает палку, Ася, высунув язык, рисует дома, мама читает «Eckerhardt», Валерия пишет письмо Вере Муромцевой, я одна – «играю» (Зачем??)

– Нет, ты не любишь музыку! – сердилась мать (именно сердцем – сердилась!) в ответ на мой бесстыдно-откровенный блаженный, после двухчасового сидения, прыжок с табурета. – Нет, ты музыку – не любишь!

Нет – любила. Музыку – любила. Я только не любила – свою. Для ребенка будущего нет, есть только сейчас (которое для него – всегда). А сейчас были гаммы, и ганоны, и ничтожные, оскорблявшие меня своей малюточностью «пьески». И моя будущая виртуозность была для меня совершенно тем мужем Николаем или Henri. Хорошо ей было, ей, которая на рояле могла все, ей, на клавиатуру сходившей, как лебедь на воду, ей, на моей памяти в три урока научившейся на гитаре и игравшей на ней концертные вещи, ей, с нотного листа читавшей, как я с книжного, хорошо ей было «любить музыку». В ней две музыкальных крови, отцовская и материнская, слились в одну, эти две-то ее всю и дали! И она не учитывала, что собственной, певучей, лирической, одностихийной, она сама же противопоставила во мне браком – другую, филологическую и явно-континентальную, с ее кровью, – неслиянную – и неслившуюся.

Мать – залила нас музыкой. (Из этой Музыки, обернувшейся Лирикой, мы уже никогда не выплыли – на свет дня!) Мать затопила нас как наводнение. Ее дети, как те бараки нищих на берегу всех великих рек, отродясь были обречены. Мать залила нас всей горечью своего несбывшегося призвания, своей несбывшейся жизни, музыкой залила нас, как кровью, кровью второго рождения. Могу сказать, что я родилась не ins Leben, а in die Musik hinein[11]. Все лучшее, что можно было слышать, я отродясь слышала (будущее включая!). Каково же было, после невыносимого волшебства тех ежевечерних ручьев (тех самых ундинных, лесноцаревых, «жемчужны струи»), слышать свое честное, унылое, из кожи вон лезущее, под собственный счет и щелк метронома «игранье»? И как я могла не чувствовать к нему отвращенья? Рожденный музыкант бы переборол. Но я не родилась музыкантом. (Помню, кстати, что одна из ее самых любимых русских книг была «Слепой музыкант», которым она меня постоянно попрекала, как и трехлетним Моцартом, и четырехлетней собой, а позже – Мусей Потаповой, которая меня обскакивала, и кем еще не, и кем только не!..)

Щелк метронома. Есть в моей жизни несколько незыблемых радостей: не идти в гимназию, проснуться не в Москве 19-го года и не слышать метронома. Как это музыкальные уши его переносят? (Или музыкальные уши другое, чем музыкальные души?) Метроном я, до четырех лет, даже любила, почти так же, как часы с кукушкой, и за то же: за то, что в нем тоже кто-то живет, причем кто – неизвестно, потому что я его, в доме, обновила. Это был дом, в котором я сама хотела жить. (Дети всегда хотят в чем-нибудь немыслимом жить, – так мой сын, шести лет, мечтал жить в уличном фонаре: светло, тепло, высоко, все видно. «А если в твой дом бросят камнем?» – «Тогда я в них буду бросаться огнем!») Но как только я под его методический щелк подпала, я его стала ненавидеть и бояться до сердцебиения, до обмирания, до похолодания, как и сейчас боюсь по ночам будильника, всякого равномерного, в ночи, звука. Точно по мою душу идет этот звук! Кто-то стоит над твоей душой, и тебя торопит, и тебя удерживает, не дает тебе ни дохнуть, ни глотнуть, и так же будет тебя торопить и удерживать, когда ты уйдешь, – один в пустой зале, над пустым табуретом, над закрытой рояльной крышкой, – потому что его забыли закрыть – и доколе не выйдет завод. Неживой – живого, тот, которого нет, – того, который есть. А вдруг завод – никогда не выйдет, а вдруг я с табурета – никогда не встану, никогда не выйду из-под тик – так, тик – так… Это была именно Смерть, стоящая над душою, живой душою, которая может умереть – бессмертная (уже мертвая) Смерть. Метроном был – гроб, и жила в нем – смерть. За ужасом звука я даже забывала ужас вида: стальная палка, вылезающая, как палец, и с маниакальной тупостью качающаяся за живой спиной. Это была моя первая встреча с техникой и предрешившая все остальные, техника во всей ее свежести, ее стальной букет, ее первый, мне, стальной бутон. О, я никогда не отставала от метронома! Он меня держал – не только в такте, но физически приковывал к табурету. Открытый метроном был лучшей гарантией, что я не оглянусь на часы. Но мать, к счастью, иногда забывала, и никакая моя – ее! – протестантская честность не могла заставить меня напоминанием обречь себя на эту муку. Если я когда-нибудь кого-нибудь хотела убить – так метроном. И не перестал еще идти из глаз моих тот взгляд сладострастной мести, которым я, отыграв и с самым непринужденным видом проходя мимо этажерки, его, через все высокомерие плеча, дарила: «Я – иду, а ты – стоишь!»

`Вся моя проза – автобиографическая`, – писала Цветаева. И еще: `Поэт в прозе – царь, наконец снявший пурпур, соблаговоливший (или вынужденный) предстать среди нас – человеком`. Написанное М.Цветаевой в прозе отмечено печатью лирического переживания большого поэта.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Повесть посвящена памяти актрисы и чтицы Софьи Евгеньевны Голлидэй (1894—1934), с которой Цветаева была дружна с конца 1918 по весну 1919 года. Тогда же она посвятила ей цикл стихотворений, написала для неё роли в пьесах «Фортуна», «Приключение», «каменный Ангел», «Феникс». .

Марина Ивановна Цветаева (1892 – 1941) – великая русская поэтесса, творчеству которой присущи интонационно-ритмическая экспрессивность, пародоксальная метафоричность.

Марина Ивановна Цветаева (1892 – 1941) – великая русская поэтесса, творчеству которой присущи интонационно-ритмическая экспрессивность, пародоксальная метафоричность.

«Вся моя проза – автобиографическая», – писала Цветаева. И еще: «Поэт в прозе – царь, наконец снявший пурпур, соблаговоливший (или вынужденный) предстать среди нас – человеком». Написанное М.Цветаевой в прозе – от собственной хроники роковых дней России до прозрачного эссе «Мой Пушкин» – отмечено печатью лирического переживания большого поэта.

Эта книга – увлекательный рассказ о насыщенной, интересной жизни незаурядного человека в сложные времена застоя, катастрофы и возрождения российского государства, о его участии в исторических событиях, в культурной жизни страны, о встречах с известными людьми, о уже забываемых парадоксах быта… Но это не просто книга воспоминаний. В ней и яркие полемические рассуждения ученого по жгучим вопросам нашего бытия: причины социальных потрясений, выбор пути развития России, воспитание личности. Написанная легко, зачастую с иронией, она представляет несомненный интерес для читателей.В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Встретив незнакомый термин или желая детально разобраться в сути дела, обращайтесь за разъяснениями в сетевую энциклопедию токарного дела.Б.Ф. Данилов, «Рабочие умельцы»Б.Ф. Данилов, «Алмазы и люди».

Уильям Берроуз — каким он был и каким себя видел. Король и классик англоязычной альтернативной прозы — о себе, своем творчестве и своей жизни. Что вдохновляло его? Секс, политика, вечная «тень смерти», нависшая над каждым из нас? Или… что-то еще? Какие «мифы о Берроузе» правдивы, какие есть выдумка журналистов, а какие создатель сюрреалистической мифологии XX века сложил о себе сам? И… зачем? Перед вами — книга, в которой на эти и многие другие вопросы отвечает сам Уильям Берроуз — человек, который был способен рассказать о себе много большее, чем его кто-нибудь смел спросить.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед…» Эти слова совсем еще юной Марины Цветаевой оказались пророческими. Ее творчество стало крупнейшим и самобытнейшим явлением русской литературы XX века, величие и трагедию которого она так талантливо выразила в своих произведениях. Предельная искренность, высокий романтизм, глубокий трагизм лирики отличают стихотворения, поэмы и прозу М. И. Цветаевой, вошедшие в эту книгу.В формате pdf A4 сохранен издательский дизайн.

В сборнике представлены избранные стихотворения великого русского поэта XX столетия М. И. Цветаевой. В него вошли произведения, в которых ярко отражается все многообразие и вместе с тем цельность поэтического мира художника.Ее судьба в неразрывности жизни и литературы вот – объединяющая идея книги.

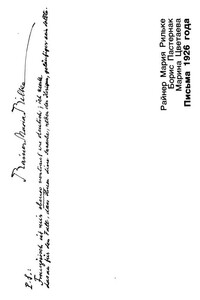

Подготовка текстов, составление, предисловие, переводы, комментарии К.М.Азадовского, Е.Б.Пастернака, Е.В.Пастернак. Книга содержит иллюстрации.

В сборник вошли самые популярные стихотворения Цветаевой, включены также известные циклы, посвященные Блоку, Ахматовой, Маяковскому, и поэмы – «Поэма заставы», «Поэма Конца», «Поэма Горы» и «Поэма Лестницы».