Шишкин - [7]

Все казалось благополучным в жизни Шишкина, но в действительности назревала и разразилась личная трагедия. Чахоткой заболела жена, ее брат, Федор Васильев, уже находился на излечении в Крыму. Рождение детей обострило течение болезни Евгении Александровны, и она скончалась год спустя после смерти брата. Смерти преследовали Шишкина: в 1872 году умерли его отец и маленький сын Владимир, а в 1875 году — другой сын, Константин. Что в таких случаях делает русский человек? От запоя Шишкина спасло творчество и окружение друзей. При подготовке посмертной выставки Васильева он сблизился с Иваном Крамским, ставшим его взыскательным критиком.

На выставке Общества поощрения художников в 1872 году среди членов жюри разгорелся спор, кому отдать первую премию: Шишкину за картину Мачтовый лес в Вятской губернии или Васильеву за Мокрый луг. Крамской предложил учредить на этот раз две первые премии, одну из которых отдать Васильеву. В письме к Васильеву Крамской очень верно сформулировал два разных принципа: «Вещи взаимно исключают одна другую или взаимно заменяют. Большей противоположности трудно себе вообразить. Одна — Шишкина — объективная, по преимуществу, другая — Ваша — субъективная»[14]. Главная же особенность Соснового бора (под таким названием ее приобрел Третьяков) состояла в том, что в образе огромного и внушительного хвойного леса воплотилось все своеобразие национального пейзажа.

Став одним из учредителей Товарищества передвижных художественных выставок, Шишкин сдружился с Константином Савицким, Иваном Крамским, позже — в 1870-х годах — с Архипом Куинджи. Лето 1873 года Шишкин провел в Козловке-Засеке под Тулой совместно с Савицким и Крамским. Общение с последним приносило Шишкину много пользы. Крамской восхищался множеством отличных этюдов, ежедневно приносимых Шишкиным, а последний, казалось, не мог без советов Крамского и шага ступить. Содружество имело для Шишкина огромное значение: Крамской стал своеобразным катализатором для его искусства. Шишкин не без робости показывал этюды, приводившие Крамского в восторг силой и ясностью непосредственного восприятия природы.

Крамской писал Федору Васильеву: «Шишкин нас просто изумляет своими познаниями, по два, по три этюда в день катает, да каких сложных, и совершенно оканчивает. И когда он перед натурой… то точно в своей стихии, тут он и смел и ловок, не задумывается, тут он все знает»[15]. Очевидно, у каждого из художников был свой дар. Шишкин обладал превосходным натурным видением.

Козловка-Засека — не первое место, куда выезжали для летней работы сдружившиеся Шишкин, Крамской и Савицкий. Лето предшествовавшего, 1872 года художники провели под Лугой на станции Серебрянка. В том году Шишкин закончил картины Лесная глушь и Полдень. Перелесок. Огромное количество этюдов, написанных Шишкиным в данном месте, вовсе не означало, что они служили для картин, исполненных в том же году. Сам факт выбора места для летней практики имел немалое значение для художника.

Картина Рожь (1878) выбивается из череды лесных пейзажей и более соотносится с Полднем. В окрестностях Москвы, нежели с Сосновым бором, Рубкой леса и прочими аналогичными работами в творческом прошлом и будущем художника.

Картина — строение античной ясности. Все типично и все характерно для русского пейзажа, для русской жизни, совершающей круговорот в природе и повторяющей смысл своего бытия.

Образ складывается из значительности темы и совершенства художественного исполнения. Работая в реалистической системе координат, Шишкин нигде не погрешил против натуры, правдивой и убедительной ее передачи. Картину отличает равновесие цветовых масс, композиционных опор и рисуночных очертаний. Но главное — это ритм огромных сосен, уходящих в условной перспективе вдаль, куда устремляется и дорога, отороченная сочной зеленью травы. Слабеющие в цвете дали усиливают притяжение плотного желто-оранжевого поля. Стремление к предельной натуральности, достоверности впечатления заставляет художника перечислять частности, не прибавляющие полотну убедительности. Излишне сухая тщательность исполнения первого плана и засохшее, видимо, от удара молнии дерево ничего не добавляют к картине русского приволья. Но в том-то и заключается шишкинский метод, что он строит зрительно убедительный образ посредством упоенного описания жизненно достоверных предметов. Шишкин — поэт земных благ. Он не может пройти мимо их почти физического осязания. Запахами земли, зноя напоен воздух. Здесь художник прибегает к ассоциациям и тем обогащает картину природы.

Внешне реалистическая картина Рожь, в истоке которой, без сомнения, лежал натурный прототип, вызывала желание символизировать как образ в целом, так и отдельные его детали. Именно по этой внутренне скрытой причине ритмическая организация картины звучала симфонией, торжественные, упругие стволы высоких сосен рисовались античной колоннадой, налитое поле — символом благополучия, а вся панорама в целом — Божьим даром, ниспосланным русскому народу за его терпение и труд.

Серия "Мастера живописи" — один из значимых проектов издательства "Белый город". Эта популярная серия великолепно иллюстрированных альбомов (общее число наименований уже превысило двести экземпляров) посвящена творчеству виднейших художников, разным стилям и направлениям изобразительного искусства. Предлагаемая серия уникальна для России прежде всего своей масштабностью и высочайшим качеством многочисленных крупноформатных иллюстраций (книги печатаются в Италии).Архип Иванович Куинджи (при рождении Куюмджи; укр.

Огромное спасибо участникам и зрителям наших прямых эфиров на kinshiktv, из которых сложилась эта книга. И отдельное спасибо Татьяне Савченковой, которая бережно и внимательно расшифровала все эти эфиры. Увидимся в сценарной мастерской!

Стэн Ли ‒ отец Человека-паука, Фантастической четвёрки, Железного человека, Людей Икс и многих других супергероев. Все они хорошо вам знакомы, но кто их создатель? Какой он и с какими злодеями сталкивался на пути к олимпу? Эта биография ‒ ключ к пониманию великолепного художника и самый пристальный взгляд на его жизнь. Шаг за шагом замечательный биограф Боб Батчелор раскрывает личность того, кто перевернул индустрию комиксов и кино. Многогранный маэстро Ли стал лицом и мозгом Marvel, а также одной из самых важных творческих икон в современной американской истории.

От автора Окончив в 1959 году ГИТИС как ученица доктора искусствоведческих наук, профессора Бориса Владимировича Алперса, я поступила редактором в Репертуарный отдел «Союзгосцирка», где работала до 1964 года. В том же году была переведена на должность инспектора в Управление театров Министерства культуры СССР, где и вела свой дневник, а с 1973 по 1988 год в «Союзконцерте» занималась планированием гастролей театров по стране и их творческих отчетов в Москве. И мне бы не хотелось, чтобы читатель моего «Дневника» подумал, что я противопоставляю себя основным его персонажам. Я тоже была «винтиком» бюрократической машины и до сих пор не решила для себя — полезным или вредным. Может быть, полезным результатом моего пребывания в этом качестве и является этот «Дневник», отразивший в какой-то степени не только театральную атмосферу, но и приметы конца «оттепели» и перехода к закручиванию идеологических гаек.

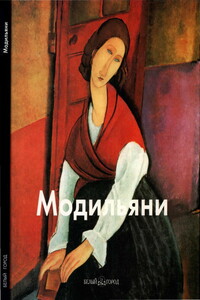

Есть в искусстве Модильяни - совсем негромком, не броском и не слишком эффектном - какая-то особая нота, нежная, трепетная и манящая, которая с первых же мгновений выделяет его из толпы собратьев- художников и притягивает взгляд, заставляя снова и снова вглядываться в чуть поникшие лики его исповедальных портретов, в скорбно заломленные брови его тоскующих женщин и в пустые глазницы его притихших мальчиков и мужчин, обращенные куда-то вглубь и одновременно внутрь себя. Модильяни принадлежит к счастливой породе художников: его искусство очень стильно, изысканно и красиво, но при этом лишено и тени высокомерия и снобизма, оно трепетно и человечно и созвучно биению простого человечьего сердца.

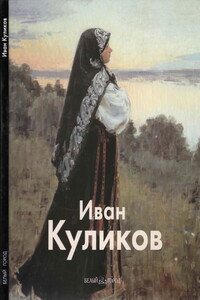

Среди множества учеников великого русского художника Ильи Ефимовича Репина одним из достойных его последователей был Иван Куликов. Творческий путь Куликова был типичным для художественной молодежи конца XIX - начала XX столетия. В его творчестве нашли свое отражение сложные социальные перемены в общественной жизни, в свободе эстетических взглядов, в переоценке пути исторического развития России.

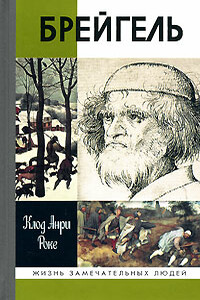

Мало найдется в истории искусства личностей столь загадочных и неоднозначных, как герой этой книги Питер Брейгель Старший — фигура таинственная, зашифрованная, чуть ли не мистическая. Творчество великого нидерландского художника — предмет многолетних искусствоведческих дискуссий.Форма, придуманная К.А. Роке для данного исследования, позволяет совместить, что бывает достаточно редко, взгляд ученого и взгляд поэта, чувство и интеллект. Настоящая биография по сути своей — диалог двух достойных друг друга собеседников — художника далекой эпохи, говорящего посредством своих произведений, и современного художника, пытающегося его понять.

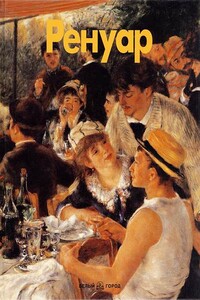

Серия «Мастера живописи» — один из значимых проектов издательства «Белый город». Эта популярная серия великолепно иллюстрированных альбомов (общее число наименований уже превысило двести экземпляров) посвящена творчеству виднейших художников, разным стилям и направлениям изобразительного искусства. Предлагаемая серия уникальна для России прежде всего своей масштабностью и высочайшим качеством многочисленных крупноформатных иллюстраций (книги печатаются в Италии).Пьер Огюст Ренуар (фр. Pierre-Auguste Renoir 25 февраля 1841, Лимож — 3 декабря 1919, Кань-сюр-Мер) — французский живописец, график и скульптор, один из основных представителей импрессионизма.

При воспоминании о работах французского художника XVIII века Антуана Ватто (1684–1721) в памяти оживают его чарующие небольшие картины с изображением «галантных празднеств», как когда-то современники назвали тот жанр живописи, в котором работал художник. Его сценки с костюмированными фигурками кавалеров и дам в зелени парков Парижа и его окрестностей подобны хорошо срежиссированным театральным представлениям под открытым небом. Живопись Ватто несет в себе отзвук празднеств, проводимых в парках дворцов эпохи «Grand siécle» Короля-Солнце — Людовика XIV, и отклик на кардинальные изменения в мироощущении и предназначении художника нового начавшегося столетия — века Просвещения.

«Маленький стриженый человечек с помятым лицом, который, когда разговаривал, то от смущения расстегивал все пуговицы своего пиджака и опять их застегивал и потом начинал правой рукой щипать свой левый ус». Такими словами Антон Павлович Чехов в своем знаменитом рассказе Попрыгунья в образе доктора Коростелева изобразил внешность русского художника Алексея Степановича Степанова. Но зато как точно в этом рассказе показал он характер героя, его деликатность, скромность, мягкость и доброту... Именно таким замечательным характером обладал А.С.

Аркадий Александрович Пластов родился в 1893 году в художественно одаренной семье. Его дед был сельским архитектором, занимался иконописью. Свою любовь к искусству он передал сыну, а через него и внуку. Для последнего самым ярким воспоминанием юности был приезд в село артели иконописцев, приглашенных подновить росписи местной церкви, некогда изукрашенной отцом и дедом. С восхищением наблюдал юноша за таинственными приготовлениями богомазов, ставивших леса, растиравших краски, варивших олифу, а затем принявшихся чудодействовать разноцветными кистями в вышине у самого купола.