Серпик Луны - [2]

На другой день я поехал на океан. Почти везде там был высокий скалистый берег, и лишь в некоторых местах встречались пляжи. На волнах тихо покачивались яхты с высокими мачтами, должно быть, где-то среди них была яхта португальского барона, чье имя так и осталось в тайне. Купальный сезон еще не начался, народу на побережье было немного, отели, пляжи и столики прибрежных ресторанов пустовали. Я обедал во внутреннем дворе старого дома, где было прохладно, журчал фонтан и разгуливал по разноцветному мраморному полу павлин с длинным хвостом. И в этом неподвижном, остро пахнувшем магнолиями воздухе, в старинной музыке, которой услаждали меня после обеда, в изысканных винах было то, что наши предки называли негой. Она навевала сон, я вышел на улицу и пошел по раскаленной белой дороге к океану. Молодая креолка стояла на берегу — она хотела купаться, но у нее не было купального костюма, и тогда она сняла через голову платье и вошла в воду. Никакого стеснения не было в ее движениях, и никто не обращал на нее внимания, когда она выходила из воды, отжимала волосы и надевала на мокрое тело платье, но непонятная ревность коснулась моего сердца при мысли о том, что она останется, а я поеду навстречу своему самолету. Мне хотелось еще дальше за океан, а не назад к дому. Я пожалел, что не подружился с немцем, который мог бы взять меня с собой, но на железнодорожном вокзале, где начинались и кончались долгие пути Евразии, уже поджидал идущий вне расписания поезд.

В этом поезде нас было сто человек. Сто таких же пассажиров, как и я, обязанных написать о том, что они увидели. И сто человек прилежно смотрели за окно, пили португальское вино, заказывали в баре водку, виски и кампари, пока маленькому кучерявому бармену со смуглым печальным лицом и карими глазами не надоело наливать и смешивать коктейли, и он просто ушел, оставив пассажиров самих распоряжаться его богатством. Сто человек из всех европейских стран от Армении до Ирландии глядели друг на друга, улыбались, хмурились, оценивали друг друга и выстраивали прихотливые человеческие отношения. Иные не понимали друг друга вовсе, других связывали общие языки, но очень часто эти языки они ненавидели и делали вид, что не знают их, и отношения между государствами нелепым образом накладывались на отношения между людьми.

Мы должны были провести вместе полтора месяца, проехать шесть тысяч километров по железным дорогам одиннадцати стран, расстаться, написать общую книгу и больше никогда не увидеться. Эта книга давно написана, переведена на европейские языки, раскуплена и забыта, как забыты миллионы других необязательных книг, но только теперь мне захотелось вспомнить и написать о том путешествии не по обязанности.

Дорога из Лиссабона в Мадрид шла через гористую местность. Склоны гор были покрыты густым лесом. Чем дальше поезд продвигался в глубь полуострова, тем более редким становился лес, и самый цвет земли менялся от красно-коричневого к желтому. Наконец деревья исчезли совсем, лишь кое-где встречались среди камней одинокие чахлые кусты. Не было видно больших городов и автомобильных дорог, а только выжженная солнцем земля, похожая на сухое старческое лицо — лицо Испании. И если влажная Португалия была для меня откровением и открытием, то в Испанию я возвращался.

Я никогда не бывал здесь раньше, но когда-то мальчиком выучил ее язык и стихи ее поэтов, мне очень нравилась маленькая черноволосая испанка с вытянутым некрасивым лицом. Она была из семьи испанских эмигрантов и вместе со мною учила свой родной язык. Потом несколько раз я встречал ее имя в газете, где она работала, став журналисткой, но все это было очень давно. А еще так же давно, когда я учился в университете, на военной кафедре в старом здании университета мы готовились к тому, чтобы брать в плен и допрашивать испанских солдат, и карта Испании была картой боев нашей армии с врагом.

Испания была Лоркой, Асорином, Мачадо — Испания была романсом о луне и испанской жандармерии. Позднее моя любовь к ней заменилась страстью к Южной Америке, но Испания лежала тенью на моей душе. Я хотел встречи с нею больше, чем с любой другой европейской страной, я этой встречи боялся и ждал — и шел по ночному Мадриду, не веря тому, что здесь нахожусь. Я не должен был, не имел права приезжать в эту страну, потому что где-то в архивах ее министерства иностранных дел хранилось письмо против каудильо Франко, подписанное двенадцатилетним советским школьником, и, когда он подписывал его, высокая стройная женщина, Марья Михайловна Солдатова из Клуба интернациональной дружбы имени Юрия Гагарина при Московском дворце пионеров и школьников, сказала, что теперь диктатор никогда не пустит меня в Испанию, но я должен этим гордиться. Однако Франко давно умер, и я шел по улицам его города, твердя: «Над всей Испанией безоблачное небо», хотя небо было серым и накрапывал дождик, должно быть, очень редкий в летнем Мадриде.

Я узнавал улицы и площади, о которых читал в потрепанных учебниках, вспоминал здания и дворцы, это была настоящая имперская столица, могучая, как Москва, и мне хотелось опробовать свой подзабытый испанский язык, как примеряют люди старые вещи или садятся после долгого перерыва на велосипед. Был поздний час — на площади перед Дворцом Кортесов не было никого, только двое жандармов стояли у высокой решетки. Когда я приблизился к ним, они посмотрели на меня подозрительно. Им не нравился иностранец у Кортесов. Еще меньше им понравилось, когда он попытался заговорить на их языке. Они хотели, чтобы я ушел, и я медленно побрел незнакомой улицей. Мне было не по себе. Я был уверен, что язык меня защитит и приблизит к этой стране, позволит быть в ней не просто туристом. Но продавцы в магазинах, официанты в ресторанах, служащие в отелях предпочитали переходить на английский, когда видели во мне иностранца. Они проводили границу между собою, испанцами, и мною, не испанцем, и я не стал ее оспаривать.

Алексей Варламов – прозаик, филолог, автор нескольких биографий писателей, а также романов, среди которых «Мысленный волк». Лауреат премии Александра Солженицына, премий «Большая книга» и «Студенческий Букер». 1980 год. Вместо обещанного коммунизма в СССР – Олимпиада, и никто ни во что не верит. Ни уже – в Советскую власть, ни еще – в ее крах. Главный герой романа «Душа моя Павел» – исключение. Он – верит. Наивный и мечтательный, идейный комсомолец, Паша Непомилуев приезжает в Москву из закрытого секретного городка, где идиллические описания жизни из советских газет – реальность.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.

Алексей Варламов – русский писатель, современный классик, литературовед и доктор филологических наук. Являясь авторов романов, рассказов, повестей, а также книг биографического жанра, Алексей Варламов стал лауреатом целого ряда литературных премий. Произведения писателя, собранные в этой книге, представляют собой лучшие образцы русской реалистической художественной прозы – глубокой и искренней прозы «с традицией».

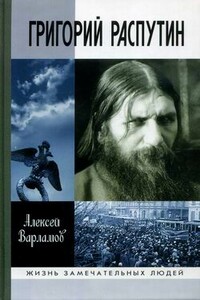

Книга известного писателя Алексея Варламова «Григорий Распутин-Новый» посвящена не просто одной из самых загадочных и скандальных фигур русской истории. Распутин – ключ к пониманию того, что произошло с Россией в начале XX века. Какие силы стояли за Распутиным и кто был против него? Как складывались его отношения с Церковью и был ли он хлыстом? Почему именно этот человек оказался в эпицентре политических и религиозных споров, думских скандалов и великокняжеско-шпионских заговоров? Что привлекало в «сибирском страннике» писателей и философов серебряного века – Розанова, Бердяева, Булгакова, Блока, Белого, Гумилёва, Ахматову, Пришвина, Клюева, Алексея Толстого? Был ли Распутин жертвой заговора «темных сил» или его орудием? Как объяснить дружбу русского мужика с еврейскими финансовыми кругами? Почему страстотерпица Александра Федоровна считала Распутина своим другом и ненавидела его родная ее сестра преподобномученица Елизавета Федоровна? Какое отношение имеет убитый в 1916 году крестьянин к неудавшимся попыткам освобождения Царской Семьи из тобольского плена? Как сложились судьбы его друзей и врагов после революции? Почему сегодня одни требуют канонизации «оклеветанного старца», а другие против этого восстают? На сегодняшний день это самое полное жизнеописание Распутина, в котором использованы огромный исторический материал, новые документы, исследования и недавно открытые свидетельства современников той трагической эпохи.

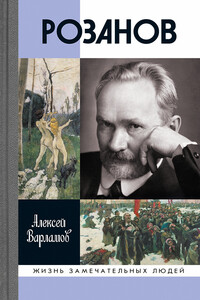

О Василии Васильевиче Розанове (1856–1919) написано огромное количество книг, статей, исследований, диссертаций, но при этом он остается самым загадочным, самым спорным персонажем Серебряного века. Консерватор, декадент, патриот, христоборец, государственник, анархист, клерикал, эротоман, монархист, юдофоб, влюбленный во все еврейское, раскованный журналист, философ пола, вольный пленник собственных впечатлений, он прожил необыкновенно трудную, страстную и яркую жизнь. Сделавшись одним из самых известных русских писателей своего времени, он с презрением относился к литературной славе, а в конце жизни стал свидетелем краха и российской государственности, и собственной семьи.

«В семидесятые годы прошлого века в Москве на углу улицы Чаплыгина и Большого Харитоньевского переулка на первом этаже старого пятиэтажного дома жила хорошенькая, опрятная девочка с вьющимися светлыми волосами, темно-зелеными глазами и тонкими чертами лица, в которых ощущалось нечто не вполне славянское, но, может быть, южное. Ее гибкое тело было создано для движения, танца и игры, она любила кататься на качелях, прыгать через веревочку, играть в салочки и прятки, а весною и летом устраивать под кустами сирени клады: зарывать в землю цветы одуванчиков и мать-и-мачехи, а если цветов не было, то обертки от конфет, и накрывать их сверху бутылочным стеклышком, чтобы через много лет под ними выросло счастье…».

В сборник вошли две повести и рассказы. Приключения, детективы, фантастика, сказки — всё это стало для автора не просто жанрами литературы. У него такая судьба, такая жизнь, в которой трудно отделить правду от выдумки. Детство, проведённое в военных городках, «чемоданная жизнь» с её постоянными переездами с тёплой Украины на Чукотку, в Сибирь и снова армия, студенчество с летними экспедициями в тайгу, хождения по монастырям и удовольствие от занятия единоборствами, аспирантура и журналистика — сформировали его характер и стали источниками для его произведений.

Книга «Ловля ветра, или Поиск большой любви» состоит из рассказов и коротких эссе. Все они о современниках, людях, которые встречаются нам каждый день — соседях, сослуживцах, попутчиках. Объединяет их то, что автор назвала «поиском большой любви» — это огромное желание быть счастливыми, любимыми, напоенными светом и радостью, как в ранней юности. Одних эти поиски уводят с пути истинного, а других к крепкой вере во Христа, приводят в храм. Но и здесь все непросто, ведь это только начало пути, но очевидно, что именно эта тернистая дорога как раз и ведет к искомой каждым большой любви. О трудностях на этом пути, о том, что мешает обрести радость — верный залог правильного развития христианина, его возрастания в вере — эта книга.

Действие повести происходит в период 2-й гражданской войны в Китае 1927-1936 гг. и нашествия японцев.

УДК 821.161.1-31 ББК 84 (2Рос-Рус)6 КТК 610 С38 Синицкая С. Система полковника Смолова и майора Перова. Гриша Недоквасов : повести. — СПб. : Лимбус Пресс, ООО «Издательство К. Тублина», 2020. — 249 с. В новую книгу лауреата премии им. Н. В. Гоголя Софии Синицкой вошли две повести — «Система полковника Смолова и майора Перова» и «Гриша Недоквасов». Первая рассказывает о жизни и смерти ленинградской семьи Цветковых, которым невероятным образом выпало пережить войну дважды. Вторая — история актёра и кукольного мастера Недоквасова, обвинённого в причастности к убийству Кирова и сосланного в Печорлаг вместе с куклой Петрушкой, где он показывает представления маленьким врагам народа. Изящное, а порой и чудесное смешение трагизма и фантасмагории, в результате которого злодей может обернуться героем, а обыденность — мрачной сказкой, вкупе с непривычной, но стилистически точной манерой повествования делает эти истории непредсказуемыми, яркими и убедительными в своей необычайности. ISBN 978-5-8370-0748-4 © София Синицкая, 2019 © ООО «Издательство К.

УДК 821.161.1-3 ББК 84(2рос=Рус)6-4 С38 Синицкая, София Повести и рассказы / София Синицкая ; худ. Марианна Александрова. — СПб. : «Реноме», 2016. — 360 с. : ил. ISBN 978-5-91918-744-8 В книге собраны повести и рассказы писательницы и литературоведа Софии Синицкой. Иллюстрации выполнены петербургской школьницей Марианной Александровой. Для старшего школьного возраста. На обложке: «Разговор с Богом» Ильи Андрецова © С. В. Синицкая, 2016 © М. Д. Александрова, иллюстрации, 2016 © Оформление.

Вплоть до окончания войны юная Лизхен, работавшая на почте, спасала односельчан от самих себя — уничтожала доносы. Кто-то жаловался на неуплату налогов, кто-то — на неблагожелательные высказывания в адрес властей. Дядя Пауль доносил полиции о том, что в соседнем доме вдова прячет умственно отсталого сына, хотя по законам рейха все идиоты должны подлежать уничтожению. Под мельницей образовалось целое кладбище конвертов. Для чего люди делали это? Никто не требовал такой животной покорности системе, особенно здесь, в глуши.