Счастье - [68]

Интерьеры, пейзажи… Вам действа? Идите на ранний рынок торжественно пошлых копий. Займитесь закатом вплотную. Укрупните твердые диалоги. Добавьте сахару. Вместе со вкусом забудете краски и растворители. Кислый фиксаж резюме. Дидактика водных солей и кофе со спаржей в надтреснутой кафельной вазе.

Сюжетный негатив проглатывает взгляд, но прорисовывает складки.

Я — внебрачный ребенок. Меня занимает вопрос, каким образом трансформируется потенциал талантливого человека в его потомстве, если этот человек лишен возможности воспитывать данное потомство. Союз расчетливейшей из женщин и надмирнейшего из мужчин дал меня: надмирную расчетливость (не наоборот!).

Дочери (меньше — сыновья) талантливых людей склонны к синкретизму: они пописывают, порисовывают, поигрывают, потанцовывают, попевают (а иногда и через «и»), и все — как-то не очень. Кроме последнего, скобочного варианта. Мой отец баловался стихами, почти гекзаметрами, я балуюсь картинками, но потом обрезаю лист: обратная последовательность писания: конец, середина, начало. Центр смещается после обрезания… И все-таки —

Три бутыли стояли; одна — зелень, газовый белок, холодно-голубой, осиянный в глубине полосой тепло-карего тона и двумя тончиками желтой оранжевости. Пересечение плоскостей — раздавленный персик. Далее — коньячно-сиреневый блик, окольцованное детское горлышко, капля салата внизу с желтоточкой, блик — голубь плоскостной, глубинная оранжевь и полосы от клея темно-зелены, — не повредить огня и угольев рыжедальнего, не лазить по ним многократно. Далее компот «От дюли», этот желтосерый, бледный швырк по горлу — сирень (не повредить блик!); эдак мы муть подрозовим — наоборот, впрочем, а мякоть на дне — голубенький тонущий кирпич кусочков. Славно сработали. Главнехонькая бутыляция восстоит на мятокрышечном компотии: славная, вишнево-пенная, мнимо запотевшая. Отчего главнехонькая — не разумею, а только густо-рубиново ее пространство на треть; дно — сенильная темь, блик таков же, как у других, на дальней стенке несколько огненно-ржавых граненых окон, другое окно — светлый университет, сотовый конус, зеленый шмяк и свист внизу (если масло), странное стойбище плотнотинного рубина здесь, а сюда — с затемнением. Компот «От дали» скаредно бельмаст. Пиршество кропотливости и плотности — наверху, у горлышка. А внизу зазеленел фиолет от плотных выездов наверх, к воздушному окну розовопенных криков.

Утренний мрамор — филе окуня. Ступени тянутся розовогранным плавниром за податью ног, и кто-то корявит ковкие прутья в тисках жестяных округов.

Натюрморт пребывал.

Я дочь умершего художника — и обо мне грустить смешно, как о реальном человеке. Гребу проклятый снег; нос сломан генетически; татуировка побаливает.

— Дай сагаретку.

— Ишь, сколько снегу намела.

— Сигаретку-то дай.

Вот и утро началось. Холодное солнце. Синие руки. Двадцать вторая зима. Большевистский переулок.

Переулок этот был вечно пьян, необычайно ласков, циничен, нецензурен, обречен и от обреченности — весел. Здесь разыгрывались потрясащей органичности сценки; давали «Жизнь», поскольку жизни уже давно не было; это было талантливее жизни, или — концентрированнее; финальная сцена, замешанная на смертельной дозе, сыгранная со знанием дела конца.

Повышенная концентрация контейнеров сгоняла в Большевистский переулок тучи уборщиц, одетых многослойно и затравленно озирающихся; в правой руке они имели, обыкновенно, по полному помойному ведру. Именно здесь — на перекрестке — в скрещении лучей стекольного бисера, стоит Уборщица, идеал которой —

Дан разносторонний низкопробный любовный треугольник: хромой, косноязыкий дворник любит прямую равнобедренную уборщицу, равнобедренная уборщица любит еще более равнобедренного подобного плотника. Требуется выяснить степень социального снижения уборщицы.

Дворник этот, обыкновенно, усаживался в теплом кресле в вестибюле и под видом согревания смотрел, как я мою пол. Он, определенно, просверлил мне одно место; я же от этой пристальности уходила за колонны и там терла, поэтому места вокруг колонн были значительно чище середины. Общения, конечно, не выходило, и его вопросы, явно с целью услышать голос, меня раздражали. Еще он выдумывал мне дела с ним общие — перенести банкетку к зеркалу, помочь сложить инструмент — тогда он становился особенно хром и немощен. Я проходила после поломойства, он больно смотрел и заговаривал: — Э, как это — тут перенести надо к зеркалу-то банкетку-то перенести — все это превращалось в гласное жевание, невоспроизводимое на бумаге; он, ссутулившись, с видимым усилием, нес ее вместе со мною, и вдруг приближался, превращаясь в Саардамского плотника. Я чувствовала тепло его щетины, и мир тонул в теплом вареве выцветших глаз. — В этой жизни, — говорил он, — в этой жизни…

Так, поднимая упавший контейнер свободной от ведра рукой, я узнала, что я уборщица и тайно влюблена в плотника — безусловно, саардамского — высокого, как саардамские шпили, сочноголосого и хриплого, как шипящее масло. Когда я вижу его, то замедляю шаг, обозначая в вышагивании свои достоинства и плавность; некоторая — чисто мужская — устойчивость — матросская устойчивость — соединяется с женской пластичностью — от бедра; это странное сочетание при высоко поднятой голове и привычно и беспредметно напряженном взгляде — высший шик кокетства. Я даю ему ключи от кладовых. Плотник в очках — это редко; он говорит — благодарю… Фигура его упоительно стройна. Он небрежно груб и, возможно, балуется по выходным философией; и она с ним балуется. Поди ж ты, баловники (хихикаю я, выгребая из засоренного унитаза буфетный гороховый суп безруким совком). Он чинит саардамские черепичные крыши.

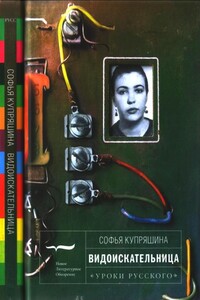

Новая книга Софьи Купряшиной «Видоискательница» выходит после длительного перерыва: за последние шесть лет не было ни одной публикации этого важнейшего для современной словесности автора. В книге собран 51 рассказ — тексты, максимально очищенные не только от лишних «историй», но и от условного «я»: пол, возраст, род деятельности и все социальные координаты утрачивают значимость; остаются сладостно-ядовитое ощущение запредельной андрогинной России на рубеже веков и язык, временами приближенный к сокровенному бессознательному, к едва уловимому рисунку мышления.

Сергей Носов – прозаик, драматург, автор шести романов, нескольких книг рассказов и эссе, а также оригинальных работ по психологии памятников; лауреат премии «Национальный бестселлер» (за роман «Фигурные скобки») и финалист «Большой книги» («Франсуаза, или Путь к леднику»). Новая книга «Построение квадрата на шестом уроке» приглашает взглянуть на нашу жизнь с четырех неожиданных сторон и узнать, почему опасно ночевать на комаровской даче Ахматовой, где купался Керенский, что происходит в голове шестиклассника Ромы и зачем автор этой книги залез на Александровскую колонну…

Сергей Иванов – украинский журналист и блогер. Родился в 1976 году в городе Зимогорье Луганской области. Закончил юридический факультет. С 1998-го по 2008 г. работал в прокуратуре. Как пишет сам Сергей, больше всего в жизни он ненавидит государство и идиотов, хотя зарабатывает на жизнь, ежедневно взаимодействуя и с тем, и с другим. Широкую известность получил в период Майдана и во время так называемой «русской весны», в присущем ему стиле описывая в своем блоге события, приведшие к оккупации Донбасса. Летом 2014-го переехал в Киев, где проживает до сих пор. Тексты, которые вошли в этот сборник, были написаны в период с 2011-го по 2014 г.

В городе появляется новое лицо: загадочный белый человек. Пейл Арсин — альбинос. Люди относятся к нему настороженно. Его появление совпадает с убийством девочки. В Приюте уже много лет не происходило ничего подобного, и Пейлу нужно убедить целый город, что цвет волос и кожи не делает человека преступником. Роман «Белый человек» — история о толерантности, отношении к меньшинствам и социальной справедливости. Категорически не рекомендуется впечатлительным читателям и любителям счастливых финалов.

Кто продал искромсанный холст за три миллиона фунтов? Кто использовал мертвых зайцев и живых койотов в качестве материала для своих перформансов? Кто нарушил покой жителей уральского города, устроив у них под окнами новую культурную столицу России? Не знаете? Послушайте, да вы вообще ничего не знаете о современном искусстве! Эта книга даст вам возможность ликвидировать столь досадный пробел. Титанические аферы, шизофренические проекты, картины ада, а также блестящая лекция о том, куда же за сто лет приплыл пароход современности, – в сатирической дьяволиаде, написанной очень серьезным профессором-филологом. А началось все с того, что ясным мартовским утром 2009 года в тихий город Прыжовск прибыл голубоглазый галерист Кондрат Евсеевич Синькин, а за ним потянулись и лучшие силы актуального искусства.

Семейная драма, написанная жестко, откровенно, безвыходно, заставляющая вспомнить кинематограф Бергмана. Мужчина слишком молод и занимается карьерой, а женщина отчаянно хочет детей и уже томится этим желанием, уже разрушает их союз. Наконец любимый решается: боится потерять ее. И когда всё (но совсем непросто) получается, рождаются близнецы – раньше срока. Жизнь семьи, полная напряженного ожидания и измученных надежд, продолжается в больнице. Пока не случается страшное… Это пронзительная и откровенная книга о счастье – и бесконечности боли, и неотменимости вины.