Сатпаев - [5]

Расширявшиеся с каждым годом деловые связи администрации, предпринимателей и торговцев со степью, нужда в грамотных туземных чиновниках заставляли руководство Степного края заботиться о просвещении кочевников. Еще за несколько лет до описываемых событий губернатор области отдал волостным управителям распоряжение отправить в уездные города «...по два молодых киргизца, не моложе 15 — 16 лет для обучения их в русской школе». Они воспитывались в специальных пансионатах, за два-три года проходя курс делопроизводства, а в дальнейшем служили писарями, переводчиками. Но поскольку кадров стало недоставать, потребовалось открыть несколько школ и в уездах.

Все эти четырехгодичные учебные заведения содержались казной на средства, отпускаемые ведомству народного просвещения. Строго предписывалось, чтобы в школу принимались дети не моложе 15 лет. Все объяснялось просто: поступив в первый класс подростком, воспитанник заканчивал курс в возрасте 19 — 20 лет, то есть достаточно зрелым для государственной службы. При этом учитывались психология казаха, нравы, бытовой уклад аула. Ведь обычно в этом возрасте родители женили своих детей. Так что окончившего школу молодого человека ждали немедленная женитьба и служба в какой-нибудь канцелярии, в лучшем случае должность аульного старшины.

Аккелинская школа помещалась в двухкомнатном деревянном доме — помещение по тем временам неплохое. В нем было светло и уютно. Хозяева аула Чормановы были людьми образованными, преданными интересам правительства. А поскольку правительство требовало заботиться о некотором просвещении туземцев, каждый очередной волостной правитель из этого клана с вниманием относился к нуждам школы. А глава рода, один из самых образованных и влиятельных людей того времени Садвакас, сын Мусы Чорманова (получившего чин полковника за заслуги перед империей в период колонизации Степного края), не мог допустить, чтобы в школе, попечителем которой он был, преподавал случайный человек. Первыми учителями в Аккелинской школе были Бексултан Валиханов (родственник Чокана Валиханова) и Султан-Али Джуанышбаев — оба для той эпохи широко образованные, культурные люди.

Джуанышбаева сменил Григорий Васильевич Терентьев, крещеный молодой татарин из Казани.

«Мне всегда везло с учителями...» — скажет академик Сатпаев, воскрешая в памяти дни отрочества. Эти слова полностью относятся и к его первому учителю. В 1949 году Каныш Имантаевич, находясь в родном ауле по случаю своего пятидесятилетнего юбилея, вспоминал: «Наш учитель Григорий Васильевич был замечательным человеком. Он хорошо говорил по-казахски, неплохо исполнял наши песни, любил подолгу беседовать со стариками. Но в классе всегда становился строгим, начисто «забыв» язык. Он говорил с учениками только по-русски... В свободные от занятий дни он часто приезжал в наш аул, был дружен с моим отцом и особенно с двоюродными братьями. Наши джигиты увлекались соколиной охотой и держали гончих. Разумеется, были у них хорошие кони. Возможно, и это притягивало его, знаю лишь — он многие дни лета проводил в нашем ауле».

Может быть, дружба отца с учителем решила судьбу мальчика, может быть, сыграла роль поддержка авторитетного попечителя школы, но в 1909 году Каныш вопреки строгому приемному правилу в возрасте десяти лет был принят в подготовительный класс. Небывалый дотоле случай: среди великовозрастных рослых парней появился десятилетний малыш с кудрявым чубчиком на лбу, черными большими глазами и слегка оттопыренными ушами. Каныша едва было видно из-за парты, оттого он казался еще меньше. Однако одноклассники признали и полюбили его. Он охотно и быстро исполнял просьбы и поручения старших. А вскоре стал многим помогать в учебе. Незаурядные способности и усердие мальчика были очевидны, а его любознательность казалась поистине ненасытной.

— Ученик Сатпаев, к доске! — вызывает Григорий Васильевич.

Перед Канышем изображения различных животных.

— Кто здесь нарисован? — Указка учителя останавливается на одной из картинок.

— Жеребенок.

— Правильно. Какой он масти?

— Саврасой.

— Допустим, этого жеребенка съел волк. Как сказал бы ты об этом по-русски? — Новый вопрос учитель неожиданно произносит по-казахски.

— Не буду говорить! — заявляет ученик, не скрывая своего недовольства.

— Почему же?

— Потому что не мог его съесть волк. Наш Касен-ага — смелый табунщик, не дал бы ему...

Смеются ребята: какой решительный этот малыш! Григорий Васильевич улыбается. Но вот снова уже строгим голосом продолжает:

— Все же попробуй, Каныш. Я ведь для примера говорю. Итак, как ты сообщил бы об этом отцу?..

Каныш недоволен настойчивостью учителя. Не нравится ему этот вопрос. Поэтому он с кислым видом, нехотя произносит:

— Отец, саврасого жеребенка не съел волк, потому что... потому что он далеко ускакал...

Учитель, дивясь упорству малыша, качает головой.

Вот строки из воспоминаний жены академика Таисии Алексеевны Сатпаевой:

«...Литературная хрестоматия того времени для начальных школ «Вешние всходы», насыщенная чудесными описаниями природы в виде отрывков из лучших произведений русских классиков, стала любимейшей книжкой маленького Каныша. Он буквально не расставался с ней и на ночь клал ее под подушку с тем, чтобы, проснувшись рано утром, снова приниматься за чтение любимых отрывков и стихов, многие из которых давно уже знал наизусть и впоследствии помнил всю жизнь...»

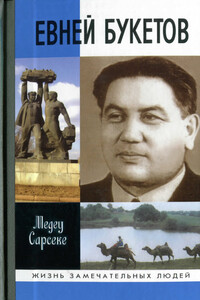

Евней Арстанович Букетов (1925–1983) — академик Национальной Академии наук Республики Казахстан, доктор технических наук, профессор, известный ученый-металлург и литератор, лауреат Государственной премии СССР. Возглавляя Карагандинский химико-металлургический институт, а затем Карагандинский государственный университет (ныне носящий его имя), он много лет посвятил разработке уникальной технологии извлечения из руд элементов группы халькогенов и халькогенидов, создал свою научную школу. Благодаря ему металлургические и химические заводы Советского Союза получили лучшую в мире технологию выделения некоторых редких металлов.

Талантливый казахский прозаик Медеу Сарсекеев в новом остросюжетном романе исследует сложную, зачастую насыщенную опасностями жизнь геологов.В центре романа — столкновение различных научных теорий, мнений… Глубокий показ современной действительности позволил автору нарисовать широкую панораму жизни казахских ученых, вскрыть противоречия в творческих исканиях.Роман звучит особенно актуально сегодня.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.

Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.