Сатпаев - [3]

Но трудные условия жизни, каждодневное соприкосновение с жесткой природой степи закаляли детей. И они вырастали неприхотливыми, мужественными, терпеливыми и стойкими ко всякого рода невзгодам.

«Хотя Каныш был самым младшим в семье, Имантай-ата6 не делал для него никаких поблажек и исключений, — рассказывает Нурлан Касенов. — Глава нашего аула всегда придерживался в воспитании своих детей, да и всех нас — аульных мальчишек — строгих правил. Все должны трудиться. И малые и взрослые. «От труда люди не умирают, а становятся крепкими и гордыми» — вот его жизненное правило».

В возрасте двух лет (по некоторым сведениям, пяти лет) Каныш лишился матери. Чахотка все-таки доконала Салиму. Старшая жена отца, бабушка Нурум, заменила мальчику настоящую мать, и ребенок отвечал ей подлинно сыновней любовью. Но будущий академик никогда не забывал той, кто дала ему жизнь. В 1963 году, за год до кончины, уже надломленный неизлечимым недугом, Каныш Имантаевич приехал на старую отцовскую зимовку и своими руками установил на могиле родителей надгробный камень...

По заведенному предками порядку размеренно текли будни в десятом ауле. Ранней весной отправлялись в дальний путь, возвращались на зимовку глубокой осенью. Зимой джигиты часто седлали коней, группами выезжали на охоту, иногда отправлялись погостить в другие аулы. Изредка сами принимали гостей.

Уход за скотом, разговоры о пастбищах, о кормах, заботы о том, чтобы выгодно продать лошадей на ярмарке и на вырученные деньги приобрести необходимую утварь и припасы, — все это целиком заполняло дни кочевника, и время бежало незаметно неделя за неделей, год за годом.

Каныш уже стал лихим наездником. Умел без помощи старших взобраться на коня — правда, приходилось подводить его к лестнице, прислоненной к стене дома, и забираться на третью ступеньку, чтобы добраться до седла. Мальчик выполнял небольшие хозяйственные поручения, пригонял с пастбища дойных кобылиц или отправлялся пригласить родича по делу из Большого аула.

Земляки Каныша славились как охотники. Многие держали соколов, ястребов. Каныш любил наблюдать соколиную охоту на уток. Поэтому охотники, выезжая на озера неподалеку от аула, частенько звали с собой младшего сына Имантая. Тогда он просил оседлать своего саврасого и с большим достоинством выезжал из аула в толпе всадников.

Однажды во время охоты молодые джигиты, увлеченные погоней за зайцем, не заметили, как Каныш исчез из виду. Спустя некоторое время его конь вернулся в аул без хозяина, волоча чембур по земле. Перепуганные аульчане немедля отправились на поиски. Виновник переполоха вскоре нашелся. Он спокойно шагал в сторону родного кочевья, тихо напевая, словно ничего не случилось. Карманы его бешмета были набиты разноцветными камнями. Оказалось, что, отстав от охотников и потеряв кавалькаду из виду, мальчик набрел на необычную россыпь, искрившуюся под солнцем. Он слез с коня, стал собирать камни и не заметил, как чембур выскользнул из рук. Когда он попытался поймать саврасого, конь ускакал. Пришлось идти пешком. Но камни Каныш не бросил.

Вряд ли следует делать из этого случая далеко идущие выводы, всерьез связывать одно из многих увлечений детства с будущей профессией академика. Но факт, что Каныш и в дальнейшем не забывал о камнях. Учитель Н.Е.Алексеев, его наставник по двухклассному училищу в Павлодаре, писал в своих воспоминаниях: «...Возвращаясь на учебу в училище после летних каникул, Каныш Сатпаев однажды привез большую коллекцию разных минералов. Эти разноцветные камешки руды явились тогда пополнением естествоведческого кабинета училища».

Почему жеребенка не съел волк?

I

В ауле Сатпая было заведено: дети, достигшие семилетнего возраста, в течение последующих трех-четырех лет обязаны обучиться грамоте. Для этого в Большом ауле содержали муллу. В свое время Имантай тоже прошел эту «школу». Однако он не довольствовался знаниями, полученными от аульного муллы. Семнадцатилетним юношей (это было в 1862 году) Имантай едет в далекий Омск — административный центр Степного края — и поступает учеником в медресе Абдрахима. За три года он осваивает основы арабского, персидского, чагатайского языков, знакомится с образцами классической литературы Востока. В этот период Имантай сходится с Чоканом Валихановым, уже прославившимся своим путешествием в Восточный Туркестан. Их знакомство было настолько близким, что некоторое время Имантай прожил в квартире Чокана. По-видимому, в эти же годы он приобщился к русской культуре — во время переписи населения, проведенной в 1897 году в Степном крае, он ответит на один из вопросов анкеты: «По-русски понимаю». Но, к сожалению, житейские обстоятельства не позволили Имантаю продолжить учение. Он возвратился на родину.

Глава аула был строг в выборе учителей. Для преподавания детям мусульманской грамоты он приглашал не случайного муллу, а подбирал для этого в городе способного выпускника одного из известных медресе.

Может быть, поэтому среди тех, кто прошел начальное обучение в ауле, многие, подобно Имантаю, стремились продолжить свое образование в городских школах.

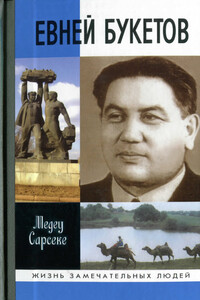

Евней Арстанович Букетов (1925–1983) — академик Национальной Академии наук Республики Казахстан, доктор технических наук, профессор, известный ученый-металлург и литератор, лауреат Государственной премии СССР. Возглавляя Карагандинский химико-металлургический институт, а затем Карагандинский государственный университет (ныне носящий его имя), он много лет посвятил разработке уникальной технологии извлечения из руд элементов группы халькогенов и халькогенидов, создал свою научную школу. Благодаря ему металлургические и химические заводы Советского Союза получили лучшую в мире технологию выделения некоторых редких металлов.

Талантливый казахский прозаик Медеу Сарсекеев в новом остросюжетном романе исследует сложную, зачастую насыщенную опасностями жизнь геологов.В центре романа — столкновение различных научных теорий, мнений… Глубокий показ современной действительности позволил автору нарисовать широкую панораму жизни казахских ученых, вскрыть противоречия в творческих исканиях.Роман звучит особенно актуально сегодня.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.

Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.