Салон в Вюртемберге - [12]

Все тонет в забвении. Моя жизнь, эти лица, эти короткие сценки – все безвозвратно тонет в забвении, если я не пишу. Я вытаскиваю на свет божий хоть какие-то краски, а иногда и их переливы. Но чаще всего это не мерцание и не аромат, а обрывки звуков. Неслышные, живущие внутри звуки. Все музыканты страдают этой болезнью – этой напастью, от которой не могут отделаться даже во сне. Стоит мне сосредоточиться, чтобы вспомнить дом в Сен-Жермен-ан-Лэ, как я слышу стрекотание швейной машинки мадемуазель Обье; вот так же неумолчное стрекотание цикад мгновенно вызывает у меня в памяти маленький домик в Борме. Своей любовью к музыке я обязан Люизе. Я до сих пор могу петь наизусть, целыми сборниками, сонатины Кулау и Клементи, которые она играла в возрасте одиннадцати-двенадцати лет, – мне же было в ту пору года три-четыре. Я тоже учился игре на пианино, наряду с виолончелью, вплоть до тринадцати лет. Это был «Erard» с корпусом желтого цвета. И лишь одно обстоятельство заставило меня бросить эти занятия, а именно шумное дребезжание медных розеток подсвечников в четыре свечи с их терпким, душным запахом расплавленного воска: в возрасте четырнадцати лет Люиза, ударившись в романтику, решила, что ноктюрны, «возвышенные» этюды или аппассионаты следует разыгрывать только при свечах. И решительно убрала лампу с учебного инструмента. Правда, мое воспоминание об этом событии зыбко и не очень надежно. Едва мне исполнилось двенадцать лет, как отец усадил меня за орган. И в том же году, по случаю дня рождения, мне купили первую «взрослую» виолончель: посредственную, но прочную «Markneukirchen» начала XIX века. Кстати, эта виолончель имела четыре маленьких колка, – они были удобны для настройки инструмента, но иногда вдруг «оживали» и начинали потрескивать или гнусаво вторить соседней струне, приводя меня в неистовую ярость. И вот таким образом я вдруг осознаю ошибку, которую совершал в течение всей своей жизни, а теперь допустил снова, – в чем, несомненно, являюсь прямым потомком героя Гриммельсхаузена, даром что Симплициссимус играл не на виолончели, а на волынке, желая напугать то, что его пугало. Я долго полагал, что страсть к виолончели и виоле да гамба[10] внушила мне великолепная коллекция виол, выставленных в Мерзебурге, вкупе с портретом самого герцога Мерзебургского, который несколько напоминал чертами лица нашу фройляйн Ютту. Но это было отнюдь не так: мои сестры уверяли, что к виолончели приобщил меня папа, и приобщил, по их выражению, истинно по-тевтонски. У Лизбет была скрипка, на которой она играла очень плохо; у Люизы – пианино, и она играла на нем превосходно; Цецилия играла на скрипке – настолько скверно, что ей перенастроили инструмент на квинту, ниже обычного, чтобы ее скрежет был не так слышен и чтобы она могла исполнять партию альта; зато Марга играла на скрипке великолепно и, кроме того, обладала в детстве чудесным голосом; я же с той минуты, как научился стоять на ногах и кое-как читать буквы и ноты, исступленно держался за свою виолончель-четвертушку. Думаю, что при таком положении вещей шестой ребенок, появись он на свет из чрева моей матери, был бы просто обречен, следом за мною, играть на второй виолончели и наверняка завершил бы эту свою карьеру, встав в отрочестве за контрабас. Так что я расстался с пианино отнюдь не по вине дребезжащих розеток. Мы охотно измышляем воспоминания или мифы, в которых выглядим самоотверженными героями. Владение вторым инструментом считалось обязательным, и я бренчал на фортепиано, подчиняясь этому правилу, а также нерушимой традиции, по которой все мужчины нашей семьи становились церковными органистами. Словом, выбор виолончели, не говоря уж о виоле да гамба, свершился и стал моим уделом – или хотя бы профессией – не по моей воле.

Я всегда обостренно воспринимаю речь каждого человека, этот сложнейший инструмент звукового соотношения между им самим и его семьей, местом обитания, социальным кругом, языком детских лет, – без сомнения, оттого, что провел первые годы жизни в семье, говорившей по-французски в маленьком немецком городке и, что хуже всего, сразу после войны. И конечно, именно этому единственному обстоятельству я обязан тем, что стал более внимательным слушателем, чем другие, более опытным экспертом по части мельчайших нюансов устной речи. Мадемуазель Обье изъяснялась устаревшим, цветистым языком. Стоило Дельфине влезть в тарелку пальчиками, как Мадемуазель раздраженно восклицала: «Ну вот, Дельфина, деточка, теперь вилка папаши Адама вся грязная!» – и, смочив салфетку водой из графина, обтирала ее крошечные ручки, как после рисования акварелью. Сенесе говорил изысканно и витиевато, не боясь впадать в педантизм. Более того, он специально уснащал свою речь неожиданными, редкими, грубоватыми, даже шокирующими оборотами и неизменно прерывал сам себя напыщенным вопросом: «Да можно ли эдак выражаться?» – с одной целью: проверить грамматические познания собеседника. Дельфина лепетала, как и положено ребенку – надоедливо, но очаровательно; язык Изабель был довольно эклектичным, словно она, – не желая смиряться с законами речи, подмешивала к ней то наивность, то провокацию, то высокомерие – и при этом неизменно поглядывала на нас с вызовом, настороженно, прикусив уголок нижней губы. «Ну конечно, – говорила она нам воскресными вечерами, разозленная необходимостью отъезда, а может быть, еще и обиженная тем, что мы недостаточно грустили по этому поводу, – конечно, вы-то здесь живете-поживаете, горя не знаете!»

Паскаль Киньяр — блистательный французский прозаик, эссеист, переводчик, лауреат Гонкуровской премии. Каждую его книгу, начиная с нашумевшего эссе «Секс и страх», французские интеллектуалы воспринимают как откровение. Этому живому классику посвящают статьи и монографии, его творчество не раз становилось центральной темой международных симпозиумов. Книга Киньяра «Тайная жизнь» — это своеобразная сексуальная антропология, сотворенная мастером в волшебном пространстве между романом, эссе и медитацией.Впервые на русском языке!

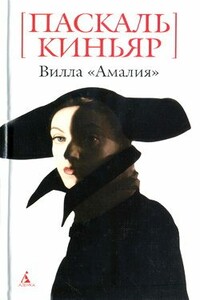

Паскаль Киньяр – один из крупнейших современных писателей, лауреат Гонкуровской премии (2002), блистательный стилист, человек, обладающий колоссальной эрудицией, знаток античной культуры, а также музыки эпохи барокко.После череды внушительных томов изысканной авторской эссеистики появление «Виллы „Амалия"», первого за последние семь лет романа Паскаля Киньяра, было радостно встречено французскими критиками. Эта книга сразу привлекла к себе читательское внимание, обогнав в продажах С. Кинга и М. Уэльбека.

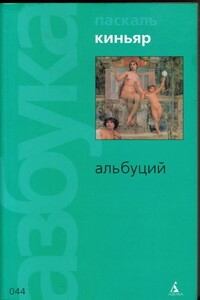

Эта книга возвращает из небытия литературное сокровище - сборник римских эротических романов, небезызвестных, но обреченных на долгое забвение по причинам морального, эстетического или воспитательного порядка. Это "Тысяча и одна ночь" римского общества времен диктатуры Цезаря и начала империи. Жизнь Гая Альбуция Сила - великого и наиболее оригинального романиста той эпохи - служит зеркалом жизни древнего Рима. Пятьдесят три сюжета. Эти жестокие, кровавые, сексуальные интриги, содержавшие вымышленные (но основанные на законах римской юриспруденции) судебные поединки, были предметом публичных чтений - декламаций; они весьма близки по духу к бессмертным диалогам Пьера Корнеля, к "черным" романам Донасьена де Сада или к объективистской поэзии Шарля Резникофф.

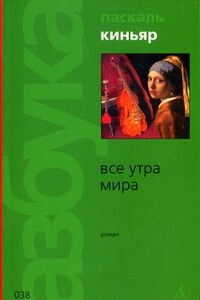

Паскаль Киньяр – один из крупнейших современных европейских писателей, лауреат Гонкуровской премии (2003), блестящий стилист, человек, обладающий колоссальной эрудицией, знаток античной культуры и музыки эпохи барокко.В небольшой книге Киньяра "Все утра мира" (1991) темы любви, музыки, смерти даны в серебристом и печальном звучании старинной виолы да гамба, ведь герои повествования – композиторы Сент-Коломб и Марен Марс. По мотивам романа Ален Корно снял одноименный фильм с Жераром Депардье.

Coca-Cola, джинсы Levi’s, журналы Life, а еще молодость и джаз, джаз… Тихий городок на Луаре еще не успел отдохнуть от немцев, как пришли американцы. В середине XX века во Франции появились базы НАТО, и эта оккупация оказалась серьезным испытанием для двух юных сердец. Смогут ли они удержать друг друга в потоке блестящих оберток и заокеанских ритмов?Паскаль Киньяр (1948), один из крупнейших французских писателей современности, лауреат Гонкуровской премии, создал пронзительную и поэтичную историю о силе и хрупкости любви.

Паскаль Киньяр — один из наиболее значительных писателей современной Франции. Критики признают, что творчество этого прозаика, по праву увенчанного в 2002 году Гонкуровской премией, едва ли поддается привычной классификации. Для его образов, витающих в волшебном треугольнике между философским эссе, романом и высокой поэзией, не существует готовых выражений, слов привычного словаря.В конце IV века нашей эры пятидесятилетняя патрицианка, живущая в Риме, начинает вести дневник, точнее, нечто вроде ежедневника.

«Песчаный берег за Торресалинасом с многочисленными лодками, вытащенными на сушу, служил местом сборища для всего хуторского люда. Растянувшиеся на животе ребятишки играли в карты под тенью судов. Старики покуривали глиняные трубки привезенные из Алжира, и разговаривали о рыбной ловле или о чудных путешествиях, предпринимавшихся в прежние времена в Гибралтар или на берег Африки прежде, чем дьяволу взбрело в голову изобрести то, что называется табачною таможнею…

Отчаянное желание бывшего солдата из Уэльса Риза Гравенора найти сына, пропавшего в водовороте Второй мировой, приводит его во Францию. Париж лежит в руинах, кругом кровь, замешанная на страданиях тысяч людей. Вряд ли сын сумел выжить в этом аду… Но надежда вспыхивает с новой силой, когда помощь в поисках Ризу предлагает находчивая и храбрая Шарлотта. Захватывающая военная история о мужественных, сильных духом людях, готовых отдать жизнь во имя высоких идеалов и безграничной любви.

1941 год. Амстердам оккупирован нацистами. Профессор Йозеф Хельд понимает, что теперь его родной город во власти разрушительной, уничтожающей все на своем пути силы, которая не знает ни жалости, ни сострадания. И, казалось бы, Хельду ничего не остается, кроме как покорится новому режиму, переступив через себя. Сделать так, как поступает большинство, – молчаливо смириться со своей участью. Но столкнувшись с нацистским произволом, Хельд больше не может закрывать глаза. Один из его студентов, Майкл Блюм, вызвал интерес гестапо.

Что между ними общего? На первый взгляд ничего. Средневековую принцессу куда-то зачем-то везут, она оказывается в совсем ином мире, в Италии эпохи Возрождения и там встречается с… В середине XVIII века умница-вдова умело и со вкусом ведет дела издательского дома во французском провинциальном городке. Все у нее идет по хорошо продуманному плану и вдруг… Поляк-филолог, родившийся в Лондоне в конце XIX века, смотрит из окон своей римской квартиры на Авентинский холм и о чем-то мечтает. Потом с риском для жизни спускается с лестницы, выходит на улицу и тут… Три персонажа, три истории, три эпохи, разные страны; три стиля жизни, мыслей, чувств; три модуса повествования, свойственные этим странам и тем временам.

Герои романа выросли в провинции. Сегодня они — москвичи, утвердившиеся в многослойной жизни столицы. Дружбу их питает не только память о речке детства, об аллеях старинного городского сада в те времена, когда носили они брюки-клеш и парусиновые туфли обновляли зубной пастой, когда нервно готовились к конкурсам в московские вузы. Те конкурсы давно позади, сейчас друзья проходят изо дня в день гораздо более трудный конкурс. Напряженная деловая жизнь Москвы с ее индустриальной организацией труда, с ее духовными ценностями постоянно испытывает профессиональную ответственность героев, их гражданственность, которая невозможна без развитой человечности.

«А все так и сложилось — как нарочно, будто подстроил кто. И жена Арсению досталась такая, что только держись. Что называется — черт подсунул. Арсений про Васену Власьевну так и говорил: нечистый сосватал. Другой бы давно сбежал куда глаза глядят, а Арсений ничего, вроде бы даже приладился как-то».