Революция от первого лица. Дневники сталинской эпохи - [126]

Такое истолкование было в определенной мере оправданно: облик Советской России быстро менялся; миллионы людей из низших слоев общества получали образование; современные ценности — рациональность, дисциплина и наука, неустанно пропагандировавшиеся режимом, казалось, вытесняли извечные представления о российской косности и апатии. Ощущение, что страна движется к новым вершинам, получало дополнительное подтверждение при ее сравнении с капиталистическим Западом, испытывавшим экономическую депрессию и политический кризис. Подобное понимание истории действовало как сильный наркотик. Оно могло придать жизни личности опьяняющие смысл и динамику и таким образом ослабить боль, возникавшую в результате наблюдения действительности, сталкивавшейся с предписанной истиной. Хотя Александр Афиногенов и другие представители художественной интеллигенции иногда выражали сожаление по поводу накладываемых на них творческих ограничений, их роль инженеров нового мира вознаграждала их возможностью участия в истории, на фоне которой роль художника в несоциалистическом мире представлялась крайне незначительной[512].

Представления о закономерном историческом развитии воодушевляли и тех, кто критиковал советскую власть и отказывался признавать ее исторические претензии. Посвящая себя альтернативному будущему, эти критики придерживались того же самого понятия личности, реализующей себя в революционном потоке истории[513]. Для того чтобы бороться с режимом на этом поле, требовалась не только большая смелость, но и способность концептуализировать самого себя в таких категориях, как «история», «революция» или «народ», — в категориях, которые режим стремился монополизировать. Судя по дневникам, о которых шла речь в этой книге, сталинскому режиму удалось заставить замолчать многих своих критиков не только с помощью репрессий или их угрозы, но и косвенно, за счет общественного остракизма и контроля над семантикой социалистической личности. Под сильным давлением режима, реализовывавшего ритуальные сценарии изгнания, наглядно отлучавшие личность от коллектива, прежде чем выбросить ее на «свалку истории» (Троцкий), многие «лишние люди» превращались в одиноких и сомневавшихся в себе, «никому не нужных» субъектов — ужасная судьба с учетом их стремления вести общественно полезную и исторически целеустремленную жизнь[514].

Желание слиться с движением, обещавшим людям всеобъемлющее мировоззрение, уверенность, смысл и самореализацию, было характерно не только для Советского Союза. Оно являлось неотъемлемой составляющей европейской культурно-политической жизни в первой половине ХХ века, когда возникавшая массовая политика и технологическое экспериментирование воинственно противопоставлялись традиционным буржуазным ценностям. Интеллектуалы по всей Европе, в том числе Жорж Сорель, Эрнст Юнгер и Вальтер Беньямин, превозносили нравственно-искупительную и эстетически очистительную энергию политического насилия. В европейском искусстве межвоенного периода были обильно представлены эксперименты, основанные на эстетическом насилии, — от формализма до футуристической поэзии и авангардного кинематографа. Новые — как левые, так и правые — политические партии конкурировали между собой за реализацию эстетизированных представлений об обществе, свободном от грязи и вырождения. Все активисты соответствующих течений, независимо от их происхождения и политической ориентации, разделяли общую решимость порвать с устарелым «академизмом» и «буржуазностью» и настаивали на том, что насилие является необходимым условием осуществления их проектов пересоздания мира. И все они провозглашали исключительную силу, красоту и нравственность организованных масс, в противоположность «слабому» и «устарелому» «буржуазному индивидуализму» предшествующего периода[515]. Циничная практика и огромная разрушительная сила этих течений с тех пор дискредитировали их в глазах многих, но образ целостного общественного организма, на который они опирались, сохраняет релевантность и по сей день. Этот образ привлекателен для нас, современных людей, освободившихся от уз традиции и брошенных на волю волн нашей индивидуальной жизни.

Хотя культура насилия была характерна в тот период для всей Европы, только в Советском Союзе развилась инквизиционная культура, стремившаяся выявить и разоблачить оскверняющего Другого внутри революционного движения. Коммунистическая идеология не предусматривала образа врага, имеющего постоянные — расовые или социально-статичные — характеристики, с которым надлежало бороться, чтобы достичь нравственного и эстетического совершенства. Принадлежность к создававшемуся коммунистическому миру определялась чистотой сознания, а потому каждый человек становился одновременно субъектом и объектом очищения. Пластичность личности, утверждавшаяся коммунистической идеологией, могла представлять серьезную угрозу, но первоначально она была многообещающей и привлекательной. Исключительная обращенность к личности была уникальна для советского коммунистического государства. Никакой другой режим массовой мобилизации, существовавший в ХХ веке, — ни в фашистской Италии, ни в нацистской Германии — не призывал людей к такой масштабной переделке себя путем включения в революционное строительство. И ни один из этих режимов не породил автобиографической литературы, сравнимой с советской по объему и глубине рефлексии.

Автор — полковник Красной армии (1936). 11 марта 1938 был арестован органами НКВД по обвинению в участии в «антисоветском военном заговоре»; содержался в Ашхабадском управлении НКВД, где подвергался пыткам, виновным себя не признал. 5 сентября 1939 освобождён, реабилитирован, но не вернулся на значимую руководящую работу, а в декабре 1939 был назначен начальником санатория «Аэрофлота» в Ялте. В ноябре 1941, после занятия Ялты немецкими войсками, явился в форме полковника ВВС Красной армии в немецкую комендатуру и заявил о стремлении бороться с большевиками.

Выдающийся русский поэт Юрий Поликарпович Кузнецов был большим другом газеты «Литературная Россия». В память о нём редакция «ЛР» выпускает эту книгу.

«Как раз у дверей дома мы встречаем двух сестер, которые входят с видом скорее спокойным, чем грустным. Я вижу двух красавиц, которые меня удивляют, но более всего меня поражает одна из них, которая делает мне реверанс:– Это г-н шевалье Де Сейигальт?– Да, мадемуазель, очень огорчен вашим несчастьем.– Не окажете ли честь снова подняться к нам?– У меня неотложное дело…».

«Я увидел на холме в пятидесяти шагах от меня пастуха, сопровождавшего стадо из десяти-двенадцати овец, и обратился к нему, чтобы узнать интересующие меня сведения. Я спросил у него, как называется эта деревня, и он ответил, что я нахожусь в Валь-де-Пьядене, что меня удивило из-за длины пути, который я проделал. Я спроси, как зовут хозяев пяти-шести домов, видневшихся вблизи, и обнаружил, что все те, кого он мне назвал, мне знакомы, но я не могу к ним зайти, чтобы не навлечь на них своим появлением неприятности.

Изучение истории телевидения показывает, что важнейшие идеи и открытия, составляющие основу современной телевизионной техники, принадлежат представителям нашей великой Родины. Первое место среди них занимает талантливый русский ученый Борис Львович Розинг, положивший своими работами начало развитию электронного телевидения. В основе его лежит идея использования безынерционного электронного луча для развертки изображений, выдвинутая ученым более 50 лет назад, когда сама электроника была еще в зачаточном состоянии.Выдающаяся роль Б.

За многие десятилетия жизни автору довелось пережить немало интересных событий, общаться с большим количеством людей, от рабочих до министров, побывать на промышленных предприятиях и организациях во всех уголках СССР, от Калининграда до Камчатки, от Мурманска до Еревана и Алма-Аты, работать во всех возможных должностях: от лаборанта до профессора и заведующего кафедрами, заместителя директора ЦНИИ по научной работе, главного инженера, научного руководителя Совета экономического и социального развития Московского района г.

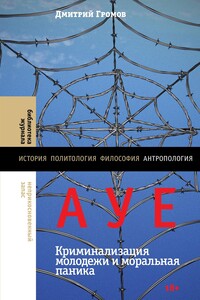

В августе 2020 года Верховный суд РФ признал движение, известное в медиа под названием «АУЕ», экстремистской организацией. В последние годы с этой загадочной аббревиатурой, которая может быть расшифрована, например, как «арестантский уклад един» или «арестантское уголовное единство», были связаны различные информационные процессы — именно они стали предметом исследования антрополога Дмитрия Громова. В своей книге ученый ставит задачу показать механизмы, с помощью которых явление «АУЕ» стало таким заметным медийным событием.

Эта книга — увлекательная смесь философии, истории, биографии и детективного расследования. Речь в ней идет о самых разных вещах — это и ассимиляция евреев в Вене эпохи fin-de-siecle, и аберрации памяти под воздействием стресса, и живописное изображение Кембриджа, и яркие портреты эксцентричных преподавателей философии, в том числе Бертрана Рассела, игравшего среди них роль третейского судьи. Но в центре книги — судьбы двух философов-титанов, Людвига Витгенштейна и Карла Поппера, надменных, раздражительных и всегда готовых ринуться в бой.Дэвид Эдмондс и Джон Айдиноу — известные журналисты ВВС.

Новая книга известного филолога и историка, профессора Кембриджского университета Александра Эткинда рассказывает о том, как Российская Империя овладевала чужими территориями и осваивала собственные земли, колонизуя многие народы, включая и самих русских. Эткинд подробно говорит о границах применения западных понятий колониализма и ориентализма к русской культуре, о формировании языка самоколонизации у российских историков, о крепостном праве и крестьянской общине как колониальных институтах, о попытках литературы по-своему разрешить проблемы внутренней колонизации, поставленные российской историей.

Это книга о горе по жертвам советских репрессий, о культурных механизмах памяти и скорби. Работа горя воспроизводит прошлое в воображении, текстах и ритуалах; она возвращает мертвых к жизни, но это не совсем жизнь. Культурная память после социальной катастрофы — сложная среда, в которой сосуществуют жертвы, палачи и свидетели преступлений. Среди них живут и совсем странные существа — вампиры, зомби, призраки. От «Дела историков» до шедевров советского кино, от памятников жертвам ГУЛАГа до постсоветского «магического историзма», новая книга Александра Эткинда рисует причудливую панораму посткатастрофической культуры.