Революция от первого лица. Дневники сталинской эпохи - [124]

В дневниках Подлубного, Денисьевской и Афиногенова много свидетельств личных сомнений и собственных мыслей о политике, причем особенно они заметны в моменты усиления политического давления. Вспомним Подлубного, называвшего свой дневник хранилищем «реакционных» мыслей, или попытки Афиногенова уйти от коммунистической жизни в частное существование, или сомнения Денисьевской в правильности генеральной линии партии. Если бы эти дневники были изъяты и просмотрены недоверчивым взглядом прокурора, их авторов, несомненно, обвинили бы в «разложении», «оппозиционных настроениях» или «контрреволюционных намерениях». Наличие подобных записей безусловно отвергает подозрения в том, что дневники создавались в первую очередь для глаз и ушей сотрудников сталинского аппарата безопасности. Тем не менее кто-то может предположить, что даже эти выражения сомнений и отчаяния были нацелены на НКВД, чтобы создать впечатление о борющихся со своими слабостями сторонниках социализма, заслуживающих доверия именно потому, что они не скрывают своих сомнений. Однако читать эти дневники страница за страницей, усматривая в них выражение расчетливой позиции, которую их авторы сохраняли долгие годы, было бы несправедливым как по отношению к этим авторам, так и по отношению к самим документам. Такое прочтение не может объяснить неисчислимого множества автобиографических документов сталинской эпохи, которые показывают, что самоанализ и самовоспитание были в то время устоявшимися культурными практиками. Авторы с большим трудом доставали дефицитные бумагу и тетради, и это также свидетельствует о том, что им было очень важно сформулировать, проработать и разрешить насущные вопросы относительно своих Я.

В этом свете рассмотренные мною дневники представляют собой нечто большее, чем просто тексты или своеобразные пассивные свидетельства. Они являются также материальными подтверждениями постоянных усилий, направленных на поиск и изменение авторами собственных Я, — усилий, которые поощрялись культурой, определявшей людей в терминах революционных субъектов. Дневниковые описания борьбы и личного становления указывают на сферу, внешнюю и по отношению к дневникам, и по отношению к социальным позициям их авторов. Выражая свои устремления, авторы дневников жаждали исторически действенным образом реализоваться за их пределами, в постоянной практической работе. Дневники, погруженные исключительно в сферу мысли, описывали в лучшем случае суррогатное историческое действие. Многие дневники, наполненные самоанализом, велись людьми, исключенными из коллектива и обращавшимися к дневникам в целях создания замены чувства утраченной принадлежности. Дневниковые размышления могли продвигать проект переделки личности, но в основном этот проект осуществлялся не в дневниках, а в труде и активной общественной деятельности. Поэтому ориентированные на самоанализ дневниковые нарративы обращают наше внимание на значительно более общие процессы конструирования и реконструирования личности, пронизывающие советский социальный, политический и экономический ландшафт[507].

Как и в отношении любого другого исторического периода, мы достигаем глубокого понимания субъектов сталинской эпохи, лишь локализуя их в культурной среде, определявшей категории речи, мышления и действия, используемые при создании дневников. Если советские граждане настаивали на первостепенном значении самовоспитания, если они утверждали, что дневниковые лаборатории нужны им для личностной переделки, и обменивались письмами с друзьями в целях взаимного душевного контроля, у нас нет причин не верить им на слово, пусть даже мы считаем, что эта их программа являлась результатом заблуждений и дезориентации. Императив изменения личности и идеал созвучного истории социализированного Я, которые играли для этих авторов определяющую роль, должны учитываться и при исторической оценке сталинского периода. Такое понимание вовсе не предполагает сочувствия или одобрения выбора, сделанного непосредственными субъектами этой истории. Цель, наоборот, состоит в том, чтобы отделить самопонимание этих исторических субъектов от наших нынешних представлений о личности. Сочувствие же приводит к прямо противоположному результату: оно нарушает историческую дистанцию, проецируя на субъектов истории наши собственные ценности и представления о личности. Мы переделываем этих субъектов по своему образу и подобию, определяемому либеральными идеалами индивидуализма и автономии, и релятивизируем или игнорируем аспекты, этому образу не соответствующие.

Судьба инженера Юлии Пятницкой, вытолкнутой из советского общества после ареста ее мужа, вызывает сочувствие. Но такое сочувствие трудно совместить с осуждением ею в 1938 году Николая Бухарина как изменника и шпиона. Годом ранее муж Пятницкой защищал Бухарина от его противников в Коммунистической партии, и эта позиция, вероятно, и послужила причиной его ареста. Прочитав признания в организации террористических актов, данные Бухариным на московском показательном процессе, Пятницкая пришла к обескураживающему нас сегодня выводу о том, что ее муж ошибался, защищая скрытого контрреволюционера

Автор — полковник Красной армии (1936). 11 марта 1938 был арестован органами НКВД по обвинению в участии в «антисоветском военном заговоре»; содержался в Ашхабадском управлении НКВД, где подвергался пыткам, виновным себя не признал. 5 сентября 1939 освобождён, реабилитирован, но не вернулся на значимую руководящую работу, а в декабре 1939 был назначен начальником санатория «Аэрофлота» в Ялте. В ноябре 1941, после занятия Ялты немецкими войсками, явился в форме полковника ВВС Красной армии в немецкую комендатуру и заявил о стремлении бороться с большевиками.

Выдающийся русский поэт Юрий Поликарпович Кузнецов был большим другом газеты «Литературная Россия». В память о нём редакция «ЛР» выпускает эту книгу.

«Как раз у дверей дома мы встречаем двух сестер, которые входят с видом скорее спокойным, чем грустным. Я вижу двух красавиц, которые меня удивляют, но более всего меня поражает одна из них, которая делает мне реверанс:– Это г-н шевалье Де Сейигальт?– Да, мадемуазель, очень огорчен вашим несчастьем.– Не окажете ли честь снова подняться к нам?– У меня неотложное дело…».

«Я увидел на холме в пятидесяти шагах от меня пастуха, сопровождавшего стадо из десяти-двенадцати овец, и обратился к нему, чтобы узнать интересующие меня сведения. Я спросил у него, как называется эта деревня, и он ответил, что я нахожусь в Валь-де-Пьядене, что меня удивило из-за длины пути, который я проделал. Я спроси, как зовут хозяев пяти-шести домов, видневшихся вблизи, и обнаружил, что все те, кого он мне назвал, мне знакомы, но я не могу к ним зайти, чтобы не навлечь на них своим появлением неприятности.

Изучение истории телевидения показывает, что важнейшие идеи и открытия, составляющие основу современной телевизионной техники, принадлежат представителям нашей великой Родины. Первое место среди них занимает талантливый русский ученый Борис Львович Розинг, положивший своими работами начало развитию электронного телевидения. В основе его лежит идея использования безынерционного электронного луча для развертки изображений, выдвинутая ученым более 50 лет назад, когда сама электроника была еще в зачаточном состоянии.Выдающаяся роль Б.

За многие десятилетия жизни автору довелось пережить немало интересных событий, общаться с большим количеством людей, от рабочих до министров, побывать на промышленных предприятиях и организациях во всех уголках СССР, от Калининграда до Камчатки, от Мурманска до Еревана и Алма-Аты, работать во всех возможных должностях: от лаборанта до профессора и заведующего кафедрами, заместителя директора ЦНИИ по научной работе, главного инженера, научного руководителя Совета экономического и социального развития Московского района г.

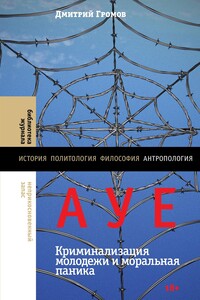

В августе 2020 года Верховный суд РФ признал движение, известное в медиа под названием «АУЕ», экстремистской организацией. В последние годы с этой загадочной аббревиатурой, которая может быть расшифрована, например, как «арестантский уклад един» или «арестантское уголовное единство», были связаны различные информационные процессы — именно они стали предметом исследования антрополога Дмитрия Громова. В своей книге ученый ставит задачу показать механизмы, с помощью которых явление «АУЕ» стало таким заметным медийным событием.

Эта книга — увлекательная смесь философии, истории, биографии и детективного расследования. Речь в ней идет о самых разных вещах — это и ассимиляция евреев в Вене эпохи fin-de-siecle, и аберрации памяти под воздействием стресса, и живописное изображение Кембриджа, и яркие портреты эксцентричных преподавателей философии, в том числе Бертрана Рассела, игравшего среди них роль третейского судьи. Но в центре книги — судьбы двух философов-титанов, Людвига Витгенштейна и Карла Поппера, надменных, раздражительных и всегда готовых ринуться в бой.Дэвид Эдмондс и Джон Айдиноу — известные журналисты ВВС.

Новая книга известного филолога и историка, профессора Кембриджского университета Александра Эткинда рассказывает о том, как Российская Империя овладевала чужими территориями и осваивала собственные земли, колонизуя многие народы, включая и самих русских. Эткинд подробно говорит о границах применения западных понятий колониализма и ориентализма к русской культуре, о формировании языка самоколонизации у российских историков, о крепостном праве и крестьянской общине как колониальных институтах, о попытках литературы по-своему разрешить проблемы внутренней колонизации, поставленные российской историей.

Это книга о горе по жертвам советских репрессий, о культурных механизмах памяти и скорби. Работа горя воспроизводит прошлое в воображении, текстах и ритуалах; она возвращает мертвых к жизни, но это не совсем жизнь. Культурная память после социальной катастрофы — сложная среда, в которой сосуществуют жертвы, палачи и свидетели преступлений. Среди них живут и совсем странные существа — вампиры, зомби, призраки. От «Дела историков» до шедевров советского кино, от памятников жертвам ГУЛАГа до постсоветского «магического историзма», новая книга Александра Эткинда рисует причудливую панораму посткатастрофической культуры.