Река Лажа - [9]

То, что Глодышев заключил с млынской нежитью пакт, Аметист уяснил для себя с ранних лет; эту мысль при нем также высказывал верховодитель лито имени Короленко Гордеев, добиравшийся на совещания в Млынск из соседних Углей электричкой и на костылях, человек-хор-с-оркестром, ревматический пастырь уездной нелитературы и редактор убийственных колсборников, где, конечно, успел пропечататься и Аметист. Он был шатко, как то полагалось человеку способному, но запоздалому и лишь в общем потоке добравшемуся до сокрытых в советском подполье особенных книг, ознакомлен с трудами родных метафизиков, верил в черное пламя андреевских магм и усматривал в пономаре хорошо камуфлированного духовидца выше средней руки, по секрету втолковывая Аметисту, что своей глухотою, столь скоропостижно развившейся, Глодышев расплатился за несколько подлинных выходов за окоем субъективного панциря, о которых ему — о злосчастье! — даже не с кем уже доверительно поговорить. Контра между главредом и литзаседателями началась в новогодье ноль три — ноль четыре на Башне, на которую Глодышев сам затесался в тот вечер единожды в жизни, святочною бравадой влекомый, и в конце заседанья за общим столом, принимавшим по случаю праздника звонкий парад самодельных настоек, закатил знаменитый дебош: от ножа растрепав все по кругу прочитанное, вышел вон после краткой полемики с кем-то из столь же задиристых и несчастно упал в туалете с отключенным светом — минус зуб и двойной перелом лучевой, — в травмпункте, куда независимо сам дошагал, на ходу пожирая искрящийся снег и воюя с мешавшим шарфом, Глодышева никто не признал: запаршивевшие доктора, как и горестная санитарная челядь, были, стоило думать, из тех, кто навеки отпал от печатного древа; пономарь претерпел череду небольших унижений, огрызнулся ответно на жрицу рентгена, окровавленным ртом изронив слово «вафельница», перетер в коридоре с подбитым узбеком-отделочником, собиравшим в ладонь то, что капало из рассеченной брови, был гипсован и вскорости выпровожен на веселый морозец. Нужно ли говорить, что события вечера были осмыслены пономарем уже в первом взлетающем номере нового года: по признанию многих, «Запасной механизм Рождества», пополам пересыпанный сахарной пудрой и хлорною известью, стал одним из крупнейших успехов закатного Глодышева. За те годы, что он управлял «Колокольней», пономарь не печатал еще столь расчетливого манифеста спасительной узости, неоткрытости миру, лежащему дальше обжитой черты. Нашим мысленным взором, наставлял говорящий, обозначим пределы ручательства нашего и потщимся насколько возможно умножить добро в отведенном нам месте: не довольно ли нам поносить и бесчестить его? Вовсе нет в том печали, что здесь основался наш дом, и, поскольку устроено так, что такая земля в состоянии дать скромный кров, и простую одежду, и некую пищу и прибавить задаром сирень и недолгий жасмин, облепиху в нестрашных шипах и приблуднуюяблоню в мятой рассветной рубашке, наилучшего дома не нужно ни собственнику, ни наемщику. Вот мы скопом стоим на одном сквозняке, поврежденные в чем-то «Норд-Остом», чего говорить, подышавшие пылью от взорванных многоэтажек, но по-прежнему охранены от беды в силу общей для этих краев заболоченности; будем же сообразны с неслабнущей вязкостью почвы и медлительным воздухом, строго стоящим над ней; не теперь, но с прошествием времени мы, полагаю, могли бы составить учебник воздушного сепаратизма: надлежит устранить всякое тяготение к главному руслу событий, воспитать в себе род тугоухости и отметать от себя всякий призрак Чечни, происков ФСБ и опального М. Ходорковского; не читать «независимой» прессы и не поднимать разговора о «судьбах», «пути» и «исходе»; слушать муниципальный джаз-банд по последним субботам и без спуску и пропуску чтить презентации братских могил завсегдатаев Башни; тормошить зажимающихся по углам краеведов, от которых мы вправе, казалось бы, ждать полноценных, без всяких уловок, оснований невстроенности изучаемого ими места в федеральный масштаб и его непреложного, как поворот колеса мирового, лобового стояния в собственной самодостаточной правде. Шутка с «братской могилой», украденная из чужих мемуаров, очевидно, имела в виду отыграть хоть насколько урон, понесенный главредом в уборной на Башне, и бросок оказался удачен: уязвленный Гордеев набрал его вечером же — в Углях нераздуваемых не издавали вообще ничего, «Колокольня» же всяко гремела и там, и еще год назад Глодышев со Стасенко замышляли вдвоем нарастить тиражи и заделать корпункт в поселенье для живого охвата дорожной разрухи, нездоровых поветрий на фермах и сходок тревожного юношества — поработали миссионеры из рыщущего АКМ — в деклассированном синематографе «Квант», но идея тогда не сбылась — пономарь был нелепо обозван «застрельщиком» и «приживалом», обвинен в нечувствительности (с этим он был скорее согласен) и нетворческой злобе на слабый, но неукоснительно пишущий мир, где цветут как умеют, ничего от других не прося. Пономарь отболтался чем мог, проглотив «приживала» и не нападая в ответ; было ясно, что лидер лито за занозой не видел великого леса, так любовно рисуемого переломанным Глодышевым. Не в отмщенье, но больше досадуя на невнимательность, пономарь перестал пропускать в литстраницу стихи короленок (эти вечно ссылались на членство в преамбуле к присланным на «Колокольню» подборках, что совсем упрощало отсев) и оставил в обойме одних непричастных к гордеевской сборной, чем снискал себе славу реакционера и гробовщика (Птицын, робко присутствовавший на собрании, положившем начало войне Колокольни и Башни, о падении Глодышева услыхал только месяц спустя в том же тесном кругу; в то же время у трех мегерических пенсионерок, ветеранок труда при медалях, мозолях и мазях, оказались готовы вульгарные ямбы по адресу пономаря). Аметист заметался тогда якобы горностай, не решаясь принять и озвучить сочувствие к одному из окрысившихся лагерей. Стариковская Башня за автовокзалом в нем видела агнца, обещающего искупить бедность рифм и потасканность образов, умилялась ему, будто кролику, и просила погромче читать из тетради, и вовеки его сухощавое сердце не билось в нем так, как при чтенье по кругу: часовой механизм заводился Гордеевым в дальнем углу и опасная стрелка ползла к Аметисту по составленным вместе неровным столам голубым, голоса поднимались и гасли и он холодел, дожидаясь, когда его спросят, и долго горел, отчитав. Приходили: пижонский афганец Уклейчик в стоящем колом пиджаке, с музыкальными пальцами и выразительнейшими губами, многоженец, никак не роняющий честь гумилевщины, — в лейтенантском чину пострадал под обстрелом в горах и скитался года и года по военным больницам Центрального округа, предоставленный мукам созвучий; отставной инженейро Виршков в неком ватнике и сапогах, ненормальный походник, с комочком волос на большой голове и квадратной хозяйственной сумкой; появлялись к всеобщему сладкому стону гитарная жужелка Зяблина, воплощавшая солнце и липовый мед, и папесса Огудова в хищной прическе Астарты; в дни отчетных концертов за ней выступал груженный синтезатором муж — эти меньше других обращали на Птицына взгляд, не высказывались о чужом и томили другой стороною себя — пик их жизни, едва только перевалившей за сорокалетье, еще мог быть достигнут не в этом кругу, — в остальных же уже не водилось подобной надежды: старики, грузное большинство, одиночествовали в натопленных до одуренья квартирах и в минуты, оставшиеся до прибытия кормчего (углинская запаздывала электричка), сокрушенно и сухо шептались о детях-кидалах; возрастные придурки виршковского типа никому не бывали нужны и допрежь; чумовой же Гордеев, крикливый, порывистый и лучезарный, обладал, как о том погодя заключил Аметист, лжепророческим даром, отчетливым, как у наставников северных сект, загоняющих чад угасать в подземелья; беспризорничавший, искатавший страну в грузовых поездах, умывавшийся нефтью и грызший Полярный Урал, он не так верил сам в смысл их сборищ на Башне, как заставил поверить других. Мать взяла Аметиста к нему на осмотр, когда тот за неделю сумел исписать наработками две неповинных тетрадки в двенадцать листов, и стояла стыдливо, пока светоносный Гордеев со всем тактом расспрашивал мальчика, а потом им предложено было остаться и самим осмотреться на месте — то был первый их сбор после летнего роспуска, и на Башню набилось с полсотни людей, полных темных значений, — Аметист не запомнил почти никого, все плыло и сплывало пред ним, как в дыму от костра; отсидел заседание ровно, почти не шушукаясь с матерью и обуздывая подступавшую панику, и, когда уже вышли в вечерние липы и свежесть омыла лицо, разревелся, обмяк, как тряпичка, и вслух пожелал себе смерти, но, одернутый матерью, тотчас же взял себя в руки. Он и сам не вполне понимал, как бралась в нем словесная завязь и куда надлежало нести окончательный плод, но влеченье в недолгое время совсем оплело его ум, и, уже ободренный иконным свеченьем Гордеева, он до самого школьного сбивчивого выпускного добивался себе переменчиво то всепризнанья, то кромешного холода, не оставлявшего шансов, но ни то ни другое никак не спешило оформиться. Возвращенья его с ежемесячной Башни (вкругаля проезжался на «двойке» Успенским, с полстишком на губах и с подсунутым кем-нибудь из покровителей сборником Дудина или, было еще, Смелякова — пахли уксусом от непроветриванья, пожелтевшей эпохой слежавшейся) были озарены светом терпкого взрослого действа, неприступного для соучастников школьной упряжки — как хулителей с черной душой, так и тех, кто взирал на него с тенью подобострастия: в старших классах прошли три подборки; естественно, что в «Маяке» — пригвожденные к общей доске одолений рядом с вечною россыпью глянцевых грамот, эти тощие вырезки у него самого всякий раз, как шагал невидимкою мимо, вызывали печеночный стыд: Аметист все-таки опасался подколок и выпадов и никак не желал объяснять бурсаку, проводившему факультатив православной культуры, отчего его вещи так нервны и смутны, почему в них «дырявые ангелы» и «разведенные дети» и не грустно ли матери видеть, что пишет ее уважаемый сын. Птицын сам уже знал, что печатает скуку и дрянь, сам ловил себя за руку на завираньях и глупостях и прилично бы отдал за то, чтобы кто-нибудь начистоту обличил бы его во всем том, что ему самому уже было прекрасно известно: напускной пубертатной истерике и бесконечном подлоге, но, пока все велись, признавая в нем туго спеленатый дар и пеняя за выбранный метод развертыванья такового, ему не от кого было ждать облегчительной чистки.

Написанная под впечатлением от событий на юго-востоке Украины, повесть «Мальчики» — это попытка представить «народную республику», где к власти пришла гуманитарная молодежь: блоггеры, экологические активисты и рекламщики создают свой «новый мир» и своего «нового человека», оглядываясь как на опыт Великой французской революции, так и на русскую религиозную философию. Повесть вошла в Длинный список премии «Национальный бестселлер» 2019 года.

«Мыслимо ли: ты умер, не успев завести себе страницы, от тебя не осталось ни одной переписки, но это не прибавило ничего к твоей смерти, а, наоборот, отняло у нее…» Повзрослевший герой Дмитрия Гаричева пишет письмо погибшему другу юности, вспоминая совместный опыт проживания в мрачном подмосковном поселке. Эпоха конца 1990-х – начала 2000-х, еще толком не осмысленная в современной русской литературе, становится основным пространством и героем повествования. Первые любовные опыты, подростковые страхи, поездки на ночных электричках… Реальности, в которой все это происходило, уже нет, как нет в живых друга-адресата, но рассказчик упрямо воскрешает их в памяти, чтобы ответить самому себе на вопрос: куда ведут эти воспоминания – в рай или ад? Дмитрий Гаричев – поэт, прозаик, лауреат премии Андрея Белого и премии «Московский счет», автор книг «После всех собак», «Мальчики» и «Сказки для мертвых детей».

О книге: Грег пытается бороться со своими недостатками, но каждый раз отчаивается и понимает, что он не сможет изменить свою жизнь, что не сможет избавиться от всех проблем, которые внезапно опускаются на его плечи; но как только он встречает Адели, он понимает, что жить — это не так уж и сложно, но прошлое всегда остается с человеком…

Этот сборник рассказов понравится тем, кто развлекает себя в дороге, придумывая истории про случайных попутчиков. Здесь эти истории записаны аккуратно и тщательно. Но кажется, герои к такой документалистике не были готовы — никто не успел припрятать свои странности и выглядеть солидно и понятно. Фрагменты жизни совершенно разных людей мелькают как населенные пункты за окном. Может быть, на одной из станций вы увидите и себя.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В жизни каждого человека встречаются люди, которые навсегда оставляют отпечаток в его памяти своими поступками, и о них хочется написать. Одни становятся друзьями, другие просто знакомыми. А если ты еще половину жизни отдал Флоту, то тебе она будет близка и понятна. Эта книга о таких людях и о забавных случаях, произошедших с ними. Да и сам автор расскажет о своих приключениях. Вся книга основана на реальных событиях. Имена и фамилии действующих героев изменены.

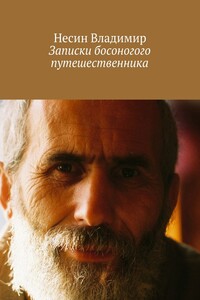

С Владимиром мы познакомились в Мурманске. Он ехал в автобусе, с большим рюкзаком и… босой. Люди с интересом поглядывали на необычного пассажира, но начать разговор не решались. Мы первыми нарушили молчание: «Простите, а это Вы, тот самый путешественник, который путешествует без обуви?». Он для верности оглядел себя и утвердительно кивнул: «Да, это я». Поразили его глаза и улыбка, очень добрые, будто взглянул на тебя ангел с иконы… Панфилова Екатерина, редактор.

«В этой книге я не пытаюсь ставить вопрос о том, что такое лирика вообще, просто стихи, душа и струны. Не стоит делить жизнь только на две части».