Радуга в аду - [7]

— Он болен, — ответила бабушка. — Он несчастный человек. А ты… Как ты можешь… так и об отце. А может, он и прав, — повторила она, внимательно разглядывая Вадима. Волосики жиденькие, светленькие, глаза серенькие, носик вздернут, и, как говорят, картофелиной, сам весь какой-то бледненький, блекленький. Никак он не походил на ее сына-красавца, смуглокожего брюнета с густой шевелюрой. Никак. — И мамаша у тебя, такая же, моль бледная, коротконогая, только задница большая, — все разглядывая его, проговорила бабушка. Вадим ошарашено теперь смотрел на бабушку. Он же… заступиться за нее… он же… а она… — Затащила в постель больного человека. Мамаша у тебя такая, она… ой-й, — вздохнула бабушка, ее повело, крепко вцепилась она в кресло; сидела так, замерев. Поднялась и… шаг, еще, — повалилась на диван.

— Ты не любишь мою маму, ты злая, — Вадим, еле сдерживаясь, сжимая кулачки, только бы не зарыдать, смотрел на бабушку. — Злая! — не сдержался, заплакал. — Злая, злая, злая, — выбежал в прихожую.

— Тоже мне, добрый, — вслед бросила бабушка, — иди-иди, неблагодарный ребенок.

— Я больше к тебе не приду, — заявил Вадим.

— Да нужен ты мне очень.

— Не нужен? — опешил Вадим.

— Не нужен, подтвердила бабушка. — Надо же… сына моего собрался убивать. Да кто ты такой… неблаго… ой-й, — негромко недоговорила она, сморщившись и ладонью накрыв ушибленный лоб. — Уходи. И не приходи больше. Сына моего… убить. Ну надо же, — все приговаривала она с закрытыми, от все нарастающей боли, глазами. — Постой, — вдруг вспомнила она.

— Да, — Вадим заглянул в зал.

— Раз уходишь… Джинсы тогда снимай. Я живу небогато, у меня сын больной. У твоей мамаши двухкомнатная квартира, она у тебя хорошая, я… плохая. Снимай джинсы, я их продам, хоть будет на что хлеба купить, — заключила она чуть живым голосом.

— Ты… ты… — это был позор. Уже не видя ничего от хлынувших слез, стянул он джинсы, бросил. Схватил свои брюки, висевшие на стуле, натянул и… бегом — вон — с яркой ноющей мыслью: «Никогда, никогда я к тебе не приду! Никогда я тебя не увижу… шлюха!»

Это было в июле девяносто восьмого, а в августе бабушка умерла. Умерла в собесе, когда переоформляла льготы. На улице жара, в собесе духота, все нервные; отстояла свою очередь, возмутилась, что нет уважения к старикам, что совсем молодежь совесть потеряла, что… И молодая девчонка, работавшая в этом собесе и уже одуревшая от всех этих дюже совестливых пенсионеров, доставших ее своими нравоучениями и руганью, крепилась, крепилась, и бабушке все и высказала — все. Именно бабушке, именно на бабушке ее терпение лопнуло: достало ее, что ее — ни в чем не повинную девчонку, работающую, как и все, именно ее — эти вредные пенсионеришки, эти злые старухи, именно ее, обвиняют — во всем обвиняют: что пенсии у них маленькие, что и эти маленькие не платят, что оформляй тут, переоформляй… Она-то здесь причем! Ну и высказала — все, первой попавшейся старушенции и высказала, тем более что бабушка рослая, широкая, вида представительного… Жопу себе разъела! И все ей мало! И…Словом, все и высказала. Бабушка рукой за грудь… Да ты, да я, да вы… — и умерла. Шум, крик, «скорая»… Через два дня бабушку похоронили. На похоронах был отец, его двоюродные брат и сестра с детьми, сестра бабушки с мужем и Вадим, и все. Никого больше. Ни лиц, ни речей. И нелепо выглядела эта, всегда суровая женщина с неизменно накрученной вверх копной волос, и, с надетой поверх береткой или строгой шляпкой, — здесь — в белом старушечьем платке с бумажной повязкой на лбу… нелепо. Не узнать было бабушку в этом похоронном одеянии. И никто не вложил ей в руки учебник истории, как мечтала она, а всего лишь маленькую бумажную иконку… Нелепо.

Отец тогда впервые напился. И не напился даже, а один, на могиле, выпил бутылку водки и сидел до темноты, плакал. Он тогда сильно изменился, растерянный какой-то на мир смотрел… некого теперь ему было ненавидеть, некого обвинять.

Вадим на следующий день пришел к нему, отец встретил его удивленно, но приветливо. Долго сидели, отец в кресле, Вадим на диване. Много всего Вадим нового услышал, отец был разговорчив: не было женщины лучше и честнее чем его мама, великий она была человек, великий и несчастный.

— Ты знаешь, что такое полвека быть на руководящих постах, быть партийцем, и ни разу, ни единого разу, не съездить даже в Болгарию. Почему? Да потому что страшно. Страшно, десятилетней девочкой, в холодном вагоне из Украины да на Урал. Страшно, жрать коровью требуху и бояться, что заметят, что ты эту требуху подобрала — сперла, украла. Страшно, когда отец единственный в округе ветеринар, когда он с семьей из Харьковской губернии под Свердловск; и там на жизнь зарабатывал — что коров лечил и резал, за кусок хлеба, а требуху, по-тихому, в кусты, где девочка десятилетняя сидит и требуху, эти кишки — говно коровье — за пазуху и домой, и вот она вся еда — требуха подобранная; а заметят — убьют; потому что нечего требуху народную жрать, попили уже кровушки народной, попили всласть, а теперь власть другая, советская. И до пятнадцати лет твоя бабушка, дочь единственного на округу ветеринара, требуху жрала. И учиться нельзя было кроме — как педагогическое училище; а тогда, детям репрессированных, только в педагогическом и можно было учиться, — вот такая вот странность была у советского правительства: из детей врагов народа учительские кадры ковать. И поступила, и с отличием закончила. И бежала из этого ада, с этого проклятого пропитанного коровьими кишками Урала, домой, на Украину. И страшно, страшно было признать — кто твой отец, твоя семья. Не было отца, не было семьи, сирота ты, взращенная идеями коммунизма. И лучшее место, самое безопасное место, где такой сироте укрыться — НКВД, поисковый отряд возглавить. Когда война, кругом смерть, когда вся Украина в крови, с голода пухла, когда в деревнях старики да малые дети, — а чем их кормить? Кто их будет кормить? Девчонки восемнадцатилетние, которых родители прятали по подвалам, прятали от войны, прятали, чтобы хоть они могли своими ручонками девичьими хоть что-то засеять, что-то собрать; хоть чем-то стариков и детишек накормить. И прятали их. А бабушка твоя находила. Ходила во главе отряда, рыскала по деревням, выискивала этих девчонок — и на фронт — родину защищать. И приказано ей за неделю двенадцать девчонок найти,

Сенсация Интернета — «Татуированные макароны». Скандал Интернета — «Gamover». Роман одного из самых ярких авторов российского поколения «Next». Роман, в котором нет ни ведьм, ни колдунов, ни домовых. Роман, где обманщики и злодеи несчастны, богатые не в силах выбраться из тупика, а если герой вдруг оказывается счастливым, то получается неправда. Но выход все равно есть…

2004 год. Двадцатидвухлетний провинциал Макс намерен покорить Москву, как некогда бальзаковский Растиньяк — Париж. Чувствуя, что в одиночку ему не справиться, он вызванивает в столицу своего лучшего друга Влада. Но этот поступок оказывается роковым. Влад и Макс — абсолютные противоположности, юг и север, пламя и лед. Их соприкосновение в тревожной, неустойчивой среде огромного города приводит к трагедии. «На ковре лежал Витек. Он лежал на боку, странно заломив руки и поджав ноги; глаза его остекленели, из проломленного носа еще вытекала кровь»… А может быть, Влад и не существовал никогда? Может быть, он лишь порождение надломленного Максова рассудка, тлетворный и неотступный двойник?… Наотмашь актуальный и поразительно глубокий психологический роман молодого писателя Дениса Коваленко (Липецк); Достоевский forever.

Сана Валиулина родилась в Таллинне (1964), закончила МГУ, с 1989 года живет в Амстердаме. Автор книг на голландском – автобиографического романа «Крест» (2000), сборника повестей «Ниоткуда с любовью», романа «Дидар и Фарук» (2006), номинированного на литературную премию «Libris» и переведенного на немецкий, и романа «Сто лет уюта» (2009). Новый роман «Не боюсь Синей Бороды» (2015) был написан одновременно по-голландски и по-русски. Вышедший в 2016-м сборник эссе «Зимние ливни» был удостоен престижной литературной премии «Jan Hanlo Essayprijs». Роман «Не боюсь Синей Бороды» – о поколении «детей Брежнева», чье детство и взросление пришлось на эпоху застоя, – сшит из четырех пространств, четырех времен.

Hе зовут? — сказал Пан, далеко выплюнув полупрожеванный фильтр от «Лаки Страйк». — И не позовут. Сергей пригладил волосы. Этот жест ему очень не шел — он только подчеркивал глубокие залысины и начинающую уже проявляться плешь. — А и пес с ними. Масляные плошки на столе чадили, потрескивая; они с трудом разгоняли полумрак в большой зале, хотя стол был длинный, и плошек было много. Много было и прочего — еды на глянцевых кривобоких блюдах и тарелках, странных людей, громко чавкающих, давящихся, кромсающих огромными ножами цельные зажаренные туши… Их тут было не меньше полусотни — этих странных, мелкопоместных, через одного даже безземельных; и каждый мнил себя меломаном и тонким ценителем поэзии, хотя редко кто мог связно сказать два слова между стаканами.

Сборник словацкого писателя-реалиста Петера Илемницкого (1901—1949) составили произведения, посвященные рабочему классу и крестьянству Чехословакии («Поле невспаханное» и «Кусок сахару») и Словацкому Национальному восстанию («Хроника»).

Пути девятнадцатилетних студентов Джима и Евы впервые пересекаются в 1958 году. Он идет на занятия, она едет мимо на велосипеде. Если бы не гвоздь, случайно оказавшийся на дороге и проколовший ей колесо… Лора Барнетт предлагает читателю три версии того, что может произойти с Евой и Джимом. Вместе с героями мы совершим три разных путешествия длиной в жизнь, перенесемся из Кембриджа пятидесятых в современный Лондон, побываем в Нью-Йорке и Корнуолле, поживем в Париже, Риме и Лос-Анджелесе. На наших глазах Ева и Джим будут взрослеть, сражаться с кризисом среднего возраста, женить и выдавать замуж детей, стареть, радоваться успехам и горевать о неудачах.

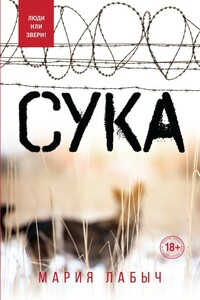

«Сука» в названии означает в первую очередь самку собаки – существо, которое выросло в будке и отлично умеет хранить верность и рвать врага зубами. Но сука – и девушка Дана, солдат армии Страны, которая участвует в отвратительной гражданской войне, и сама эта война, и эта страна… Книга Марии Лабыч – не только о ненависти, но и о том, как важно оставаться человеком. Содержит нецензурную брань!

«Суд закончился. Место под солнцем ожидаемо сдвинулось к периферии, и, шагнув из здания суда в майский вечер, Киш не мог не отметить, как выросла его тень — метра на полтора. …Они расстались год назад и с тех пор не виделись; вещи тогда же были мирно подарены друг другу, и вот внезапно его настиг этот иск — о разделе общих воспоминаний. Такого от Варвары он не ожидал…».