Ради братий своих… (Иван Федоров) - [17]

Высокие дубовые стены, окружавшие новый дворец Ивана Васильевича и массивный Покровский собор, были снаружи одеты кирпичом. Для красоты и прочности. Со стены на пришельцев глядели черные жерла пушек. У ворот стояла еще одна застава. Здесь расспрашивали Федорова и рылись в его котомке здоровые, дышавшие винным перегаром опричники.

От ворот к высокому крыльцу дворца вела мостовая из дубовых плах. Мимо конюшен, погребов, мимо клеток с голодными медведями.

Два опричника, став по бокам печатника и не спуская с него глаз, повели Федорова на второй этаж, откуда слышался громкий смех и разговор множества людей. Там, в большой зале, толпилось сотни полторы разнаряженных опричников в шитых золотом кафтанах. И лишь у дверей стояли безмолвные воины с серебряными топориками на плечах.

Один из опричников, что был при Федорове, подошел к часовым, что-то шепнул, приоткрыл дверь и скользнул в щель. Печатник остался ждать, а вокруг продолжались разговоры, смех и шутки, от которых у Федорова порой пробегали мурашки по спине.

Но вот дверь широко распахнулась, и в зале сразу наступила тишина. Федоров перешагнул невысокий порог.

Прямо против двери на простом высоком кресле сидел изможденный старик, одетый в черное монашеское одеяние.

«Боже мой, какой он старый, а ведь годами моложе меня», — первое, что подумалось Федорову.

Пристально, будто видел его впервые, вглядывался царь в Федорова. Потом раздался глухой голос:

— Встань! Подойди!..

Только тут Иван заметил, что в палате находится еще несколько человек в монашеских одеяниях, но подпоясанных саблями. Он сделал несколько шагов к трону и снова упал на колени. Вновь раздался глухой голос царя:

— Встань, Иван! Ты исправно служил мне верой и правдой. Мы довольны твоими печатными книгами… Знаю о горе твоем. Понимаю его, как отец понимает горе детей своих… Уповай на бога, Иван… А тебя гордыня обуяла…

Федорову показалось, что черные фигуры, стоявшие вокруг, приблизились к нему.

— Я — царь, твой государь, все дни в покаянии провожу, молю заступничества за всех вас, грешных. Гляди, раб…

Царь откинул капюшон, и Федоров увидел у него на лбу синее пятно…

— Всю ночь поклоны бью, а ты, смерд?

Теперь кольцо черных фигур стало еще уже.

— И жена с дитем умерла. Все за грехи твои, за гордыню, — голос царя стал громким, рокочущим. — А кто ты есть? Никто, червь земной… В монахи идти небось не захочешь… Честолюбив… Диаконом быть не можешь. Трудиться для блага моего теперь тебе тоже не положено… Так кто же ты?..

Иван Васильевич тяжело откинулся на спинку трона. По его бледному лицу ползли крупные капли пота. Он прикрыл глаза и застыл так. В палате стояла глубокая тишина, только сквозь дверь доносился глухой гул голосов. Наконец он очнулся.

— Оставьте нас…

И вмиг палата опустела, точно черные фигуры ушли сквозь стены.

— Подойди ближе, Иван… Вот так… Посмотри, Иван, в глаза… Будешь ты мне служить верой и правдой? Не переметнешься, как Курбский, к врагам моим?..

Глаза царя жгли Федорова, но он выдержал этот взгляд. Не было за ним вины.

— По закону нашему не можешь ты, вдовый, не приняв пострига монашеского, книги священные печатать… Может, в другое время взял бы я этот грех на себя, да врагов у тебя много. Самостоятелен, на язык остер… А книги твои государству нашему нужны, ох как нужны сейчас… Вот почему решил я послать тебя, холопа нашего, в Литву, к гетману Ходкевичу…

— Великий государь, не мыслил я…

— Молчи, раб. Поедешь и там будешь печатать русские книги. Пусть знают в Литве о милосердии русского царя. Только я, просвещенный и справедливый русский царь, могу принести им мир, покой и спасение от ереси. Народ литовский так должен думать, и ты поможешь мне в этом. Ступай и готовься к отъезду. Указ наш получишь завтра.

Уже у самых дверей его вернул голос царя:

— Помни, верный раб мой, клятву дал мне служить верой и правдой…

— Великий государь, ради братий своих, ради народа своего…

И вдруг царь встал и на цыпочках начал подкрадываться к жужжащей на оконнице мухе. Быстрый, короткий взмах руки — и мертвая муха упала на пол.

— Вот, — он ткнул носком сапога в сторону упавшей мухи, — мои враги, а это, — Иван Васильевич поднял руку, — моя сила, моя власть, моя опричнина. Запомни это… — он засмеялся. — А сейчас ступай… Пора к вечерне. Пойдем покаемся во грехах наших и помолимся…

Назавтра, вручая Федорову царский указ, молодой опричник передал еще и государево повеление — поспешать в отъезд без промедлений.

Летописи подробно сообщают о походах царя, его поездках на богомолье, о строительстве новых храмов, об изменах и казнях. А началу книгопечатания в России посвящена всего одна строка. Так откуда же мы знаем об Иване Федорове, его друзьях, помощниках, о его работе?

Из позднейших летописных записей, из заметок иностранцев, служивших в Москве уже после отъезда Федорова, из письма Барберини. Но в первую очередь от самого Федорова.

Начиная с «Апостола», первый экземпляр которого, поднесенный царю, хранится сейчас в Историческом музее, Федоров пишет для каждого издания особое послесловие — своеобразное послание читателям и потомкам.

Вот, например, что рассказывает первопечатник в своем первом послании на страницах с 532 по 534 «Апостола»:

Кремль Москвы — сердце нашей великой Родины, символ свободы и счастья людей. Почти пять веков незыблемо стоят его могучие башни, стены, соборы — свидетели славного прошлого России. Эта книга рассказывает о первых строителях древнего Кремля: талантливом русском зодчем и скульпторе Василии Ермолине, об итальянце Фиорананти, отдавшем свои знания и опыт нашему народу.

Весёлые школьные рассказы о классе строгой учительницы Галины Юрьевны, о разных детях и их родителях, о выклянчивании оценок, о защите проектов, о школьных новогодних праздниках, постановках, на которых дети забывают слова, о празднике Масленицы, о проверках, о трудностях непризнанных художников и поэтов, о злорадстве и доверчивости, о фантастическом походе в Литературный музей, о драках, симпатиях и влюблённостях.

Документальная повесть о жизни семьи лесника в дореволюционной России.Издание второеЗа плечами у Григория Федоровича Кругликова, старого рабочего, долгая трудовая жизнь. Немало ему пришлось на своем веку и поработать, и повоевать. В этой книге он рассказывает о дружной и работящей семье лесника, в которой прошло его далекое детство.

Наконец-то фламинго Фифи и её семья отправляются в путешествие! Но вот беда: по пути в голубую лагуну птичка потерялась и поранила крылышко. Что же ей теперь делать? К счастью, фламинго познакомилась с юной балериной Дарси. Оказывается, танцевать балет очень не просто, а тренировки делают балерин по-настоящему сильными. Может быть, усердные занятия балетом помогут Фифи укрепить крылышко и она вернётся к семье? Получится ли у фламинго отыскать родных? А главное, исполнит ли Фифи свою мечту стать настоящей балериной?

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

33 рассказа Б. А. Емельянова о замечательном пионерском писателе Аркадии Гайдаре, изданные к 70-летию со дня его рождения. Предисловие лауреата Ленинской премии Сергея Михалкова.

Ежегодно в мае в Болгарии торжественно празднуется День письменности в память создания славянской азбуки образованнейшими людьми своего времени, братьями Кириллом и Мефодием (в Болгарии существует орден Кирилла и Мефодия, которым награждаются выдающиеся деятели литературы и искусства). В далеком IX веке они посвятили всю жизнь созданию и распространению письменности для бесписьменных тогда славянских народов и утверждению славянской культуры как равной среди культур других европейских народов.Книга рассчитана на школьников среднего возраста.

Книга о гражданском подвиге женщин, которые отправились вслед за своими мужьями — декабристами в ссылку. В книгу включены отрывки из мемуаров, статей, писем, воспоминаний о декабристах.

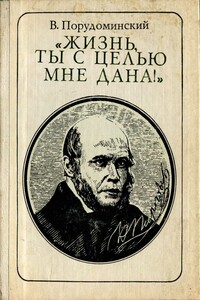

Эта книга о великом русском ученом-медике Н. И. Пирогове. Тысячи новых операций, внедрение наркоза, гипсовой повязки, совершенных медицинских инструментов, составление точнейших атласов, без которых не может обойтись ни один хирург… — Трудно найти новое, первое в медицине, к чему бы так или иначе не был причастен Н. И. Пирогов.